2011-12-20 00:00:00 作者:任仁 文/摄 来源:今日高邮

——访高邮籍空军航修系统装备专家张村生

今年深秋的一个上午,记者驱车赴宁,采访年过七旬的高邮籍空军航修系统装备专家张村生。

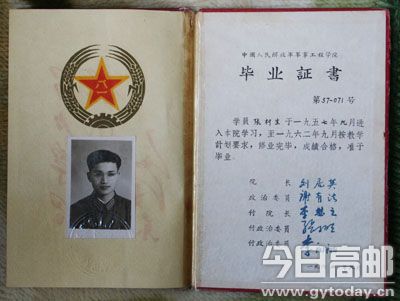

张村生毕业于哈尔滨军事工程学院,享受国务院专家津贴。因在我国自行研制的“强五”飞机装备中做出贡献,1985年张村生获得国家科学技术进步特等奖。1992年被中国人民解放军空军装备技术部批准为“空军航空修理系统有突出贡献的技术专家”。

张村生虽然已离开家乡半个多世纪,但乡音未改,他以一口浓郁的高邮话,讲述了他为国防建设服务的经历。

张村生的父母是高邮医务界的前辈张厚诠、陶锦云。说得再清楚明白一点,曾坐落在高邮北门外咸宁庵巷的大同医院,即是张厚诠、陶锦云夫妇开设的。

应该说,张村生出身于殷实之家。但是,张村生出生的年代是兵荒马乱的抗日战争时期,他是父母为躲避战火于1938年在临泽的五里桥(原川青乡)出生的。

从小就饱经战乱之苦的张村生,更能体会“落后就要挨打”的事理。因此,他从小立志要为国家富强而奋斗。

张村生15岁那年由县中毕业后考取扬州中学,他高中的班主任叫杨公穆。这位杨老师经常以自豪的口吻向张村生他们介绍其儿子考取哈军工,既上大学又当兵。因此,张村生他们就一直向往也能像老师的儿子一样,既成为一名军人,又是一名大学生,而且学习的专业又与国防建设有关。

然而,那时的哈尔滨军事工程学院招生,不像现在大学面对全国统一招生,而是在各地轮流招生。张村生高中毕业那年,哈军工就在镇江招生,这可急坏了张村生那一批想以学军事科学技术报效祖国的热血青年。

张村生告诉记者,同学中有人说,1956年高中毕业生董安弟,因为所在地域不招收空军飞行员,就写信给当时的国防部部长彭德怀,要求报考空军飞行员,结果彭德怀批示同意。受此启发,张村生他们写信给哈军工院长陈赓将军。

张村生他们高三(5)班有20名同学在这封信上签名。信发出后1个月左右,他们收到哈军工驻北京办事处转来陈赓院长的批示信,同意哈军工在他们20人中招生。他们欣喜若狂,高呼“哈军工在扬中招生了!”当年,扬州中学有400名高中毕业生。

没过几天,一位空军上尉来到扬州中学进行招生,他们20人中有12人考取哈军工。张村生成为哈军工空军工程系第5期学员。

回忆这段往事,张村生感慨万千:太幸运了!但惟一遗憾的是,他们这12人都未能见到陈赓将军。他说,陈赓将军虽然早已过世,但至今他们还是想对老院长鞠上一躬,向他道一声谢,对他说一句:“陈院长,我们是您特批招收的学员!”

张村生在哈军工空军系预科学习结束时,初生牛犊不怕虎,报了当时全院最尖端专业——空军系空空导弹专业。可能是当时“政审不严”,他居然被录取了。到“反右”后,“政审”趋严,张村生自然不适合在这个专业学习,于是被调整到空军系航空武器专业,改学常规武器,而此时,他已在空空导弹专业学习了两年。

张村生六年学习结束后,命运跟他开了个玩笑,被导弹专业“淘汰”的他又被分配到国防科委六院空空导弹研究所,正是因为这一分配,成就了张村生与孙文玉的一段姻缘。张村生的妻子孙文玉,与张村生是扬州中学同学。孙文玉“根红苗正”,高中毕业时考取南京航空学院,后因“招飞”成为新中国第二批女飞行员。张村生从哈军工毕业后,两人书信往来“私定终生”。“天女”要下嫁,而张村生当时既不是党员,成分又“高”,而且还是个“臭老九”,这几道“关卡”让他们的结合异常艰难。

然而,当年孙文玉为婚姻自由铁了心,将要求与张村生结婚的报告由团、师、军逐级向上申请,一直申请到武汉军区空军司令部。司令部一位首长发了话:“绝密单位的技术员,怎么不配飞行员?批!”张村生与孙文玉多年的苦恋终成正果。

张村生笑谈道:“本人政审条件不合格,影响到孙文玉去空军某基地飞行;而本人又被派到空军基地去做试验,这种‘自摆乌龙’的政审在当时绝非个别笑话,不少有情人因为当年极“左” 的“政审”而不能成为眷属。在他们结婚前,孙文玉所在单位还对她“约法三章”:今后不得飞专机,职务不得提升,不得飞行空军某基地。后来,孙文玉从部队退休时的职务是某飞行运输团副参谋长。

在张村生那辈人中,遭受政治歧视的现象十分普遍。但这些歧视没有令他们灰心丧气,反而激发了他们更大的热情,更加积极地投入到勇攀科学高峰的工作中。

张村生当年参与的科研项目是援外的“强五”飞机的瞄准具。当时,我国与外方签订外销“强五”飞机合同即将到期,但是与国外武器匹配的瞄准具尚无着落。于是国家三机部找到5311厂,张村生受命参加研制,并且担任这个项目的组长。

在接受任务后,当时的5311厂上下动员,仅用了3个月时间就完成了样机试制,并在杭州进行试飞。试飞当天,张村生和部队指挥员在塔台上静等投弹结果报告,飞行员终于传来捷报:第一颗炸弹命中目标!为此,三机部专门发来贺电。

这一成果为5311厂创造了三个“第一”:第一次挣到国家科研经费;国家第一次将5311厂(修理厂)的生产图纸,作为产品定型图纸,交给工业部门进行批量生产;自制试飞一次完成,并且第一颗炸弹即命中目标。张村生和他的团队为5311厂的历史添上了浓墨重彩的一笔。

后来张村生和他的团队被派往某先进国家参与合作 “强五”飞机加装火控系统、惯导系统和激光系统研制任务。张村生担任该项目设备组组长,他们用三年时间成功地改装了两架“强五”飞机,并完成其产品定型。由于该项目顺利完成,张村生受到空军提前晋级的奖励。时任空军司令员王海参与产品定型庆功会,时任中央军委副主席的刘华清夸赞道:“这样的飞机一架顶一个团。”

张村生还因把投弹瞄准复杂化的计算“用加权均最小二乘法简化弹道函数”获得“解放军科学技术进步三等奖”,他为火控系统设计理论作出了贡献。

1984年,张村生被空军授予三等功,还两度被南京市政府评为“劳模”。面对诸多荣誉,他说:“所有成绩其实都来自于团队的合作,尤其是获得的国家科技进步奖,更应该感谢有‘强五之父’称号的陆孝彭院士,没有他的领导,我们很难获得这么高的奖项!”

上世纪80年代,张村生先后担任空军航空修理研究所所长,空军航空修理发展中心总工程师,5311厂副厂长、厂长,空军第一职工大学校长等职务,还被聘为中国航空学会航空武器系统专业委员会委员,他于1998年退休。

张村生退休后的生活十分丰富,他喜欢游泳,一年365天至少游泳340天。他还喜欢登山。前几年,张村生还考了驾照,回高邮省亲都是“自驾游”。他说,每次回高邮,都能感受到高邮的发展之快,这一二年回家乡,尤其感到是小汽车明显增多,农村乡镇的建设也越来越现代化。他与老伴孙文玉对家乡的快速发展感到由衷的高兴。张村生深情地说:“乡情、亲情是我一生不了情,请《高邮报》代为向父老乡亲致敬!