2006-03-20 00:00:00 作者:任仁 文/ 陆学智 任仁/摄 来源:今日高邮

――“去辽孤儿”来邮寻亲纪实

18日上午,寻亲团成员步入寻亲会场

备受辽沈人民和我市社会各界强烈关注的“去辽孤儿”来邮寻亲之旅历时3天,14名已是半百之年、背井离乡近半个世纪的“寻亲孤儿”,带着两人可望找到亲生父母、可望喊声爹和妈的丰收般的喜悦之情,带着83万家乡人民的深情厚爱,于昨日下午再次离开家乡。他们此次离乡,有别于昔日的离乡。此次他们是带着憧憬美好明天的情感离开家乡的。

市委常委、宣传部部长张秋红(右)向华商晨报赠送书法作品。

恨已远去只有爱

五十载春夏秋冬日思夜想,三千里重山复水寻亲溯源。“去辽孤儿”终于在高邮市委、市政府的关心下,在市新闻信息中心、市民政局、市慈善总会和沈阳华商晨报等媒体的共同努力下,踏上了期盼多年的寻亲之旅。

17日,市新闻信息中心派专车赴南京禄口机场接站。当他们高举起“欢迎回家”的横幅不久,一行胸前佩戴“来辽孤儿寻亲团”标志的人便簇拥到“欢迎回家”的横幅下,大家的手紧紧地握在一起。

回家啦!大客车在高速公路上奔驰。来自沈阳的周宏媛无暇顾及沿途的江南美景,立即打开通讯录,希望接站人员帮他与一位叫全山海的先生联系:“他说我挺像他家要找的人。”

15日,周宏媛就与市新闻信息中心专副刊部联系,期盼寻亲之旅能有收获。17日晚她对记者说:“我以前挺恨亲生父母的,他们为什么要丢弃我?现在我不仅不再恨他们,而且万分思念他们!”

担当“来辽孤儿寻亲团”团长的关超,他生活在抚顺,是名中医。他说,他的养父养母都是干部,从记事起,就感受到自己一直比别人家的孩子吃得好、穿得好、玩得好,相当的幸福,很有优越感。

“文革”期间,养父养母被下放到养父的老家,有个“傻叔叔”告诉了他身世真相。80年代初,养母给了他200元到上海儿童福利院寻找亲人。这些年来,他已3次到上海寻找亲人,可是都是无终而返。

关超至今还没有找到亲生父母,还不知道自己的衣胞之地在何方。但是,他经过不停地寻找,终于渐渐地认识到了上世纪60年代初的那场天灾人祸,终于明白了亲生父母在万般无奈之下丢弃他们那饱含痛苦的真情和明智的选择。

许许多多当年被丢弃的婴幼儿,如今都认同,他们不是被遗弃,而是亲生父母为他们“放生”。因为,他们都是被丢弃在大都市繁华热闹的商场、车站、码头这些人流熙熙攘攘的地段,而不是被抛弃在荒郊野外。许多当年丢弃他们的父辈都以自责和祈望得到谅解的心情诉说,我们不是因为好吃懒做丢儿弃女,我们是不忍心眼睁睁地看着你们饿死在我们的怀中,才把你们送出去的……

市委宣传部副部长、市新闻信息中心主任朱震与寻亲人员亲切交谈,并表示在《今日高邮》网站中建立寻亲网页,帮他们继续寻找亲人。

有缘千里来相会

18日清晨,晴空万里,阳光明媚,春色洒满人间。市行政中心东附二楼广场上,百多名老年腰鼓队的女同胞敲打起热闹的鼓点,欢迎自己的同胞姐妹回家乡认亲结缘。

上午8时许,东附二楼内已是人头攒动。“来辽孤儿”期盼的眼神与从四乡八镇、泰州等邻近县市赶来认亲的人们渴望的眼光相互打量。大家都在小心翼翼地探寻对方,瞅着面前陌生、相像的面庞。

沈阳的王桂芹说,我真是一会儿喜一会忧。来自高邮城区的王先生坐在一旁静观眼前“去辽孤儿”抬头举足的神态……一名在机关工作的张先生特意把老母亲带到现场,希望找到失散多年的小姨娘。当他母亲确信现场没有要找的小妹妹时,张先生拽住《高邮信息》记者帮助他与来自辽宁的媒体挂钩,拜托他们到辽宁后找小姨娘。

亲爹亲妈,你们在哪里?

就在许多人认为寻亲不会有可喜结局的时候,大厅内突然间爆发出一阵惊叹声:“他们真像啊!”周宏媛与来自甘垛镇沙贯村84岁高龄的从有江及他的女儿从桂英有许多相似之处,他们边比手型,边脱鞋脱袜比脚型。“一家人”越说越投缘,双方情急之中都说快去验血吧!

市新闻信息中心立即调车将他们送至市中医院化验血型。结果是周宏媛O型,从有江、从桂英都是B型。副院长盛伟武说,如果从有江老伴的血型是O型,那他们还有可能是一家。“去,到甘垛把老人家的血化验一下。”下午2点多钟,从甘垛传来消息“是O型”。周宏媛、从有江他们被市中医院、甘垛卫生院不收费和上门验血的服务深深感动!

为了能尽快地帮助周宏媛、从有江进一步认亲结缘获得更确切的信息,市新闻信息中心通过与南京的媒体向省公安厅联系,由于是“双休日”未联系上。

寻亲大厅内动人的场景屡见不鲜,久经沙场的沈阳华商晨报记者赵矫健、沈阳电视台“生活直播”栏目主持人张娜哭红了双眼。会场内的几名女服务员眼含热泪为一对对寻找亲人的人们送茶续水。

当年的大水冲毁了家园,冲散了亲人,但是冲不走世间最宝贵的真情。

“一家人”验血型。

翌日,寻亲团来到卸甲镇北戴村为沈阳的王桂芹找亲人。谁知,18日下午从卸甲特意到高邮寻找亲人未果的王寿萍闻讯后,又赶来了。她的父亲、母亲、哥哥、姐姐也赶来了。他们认为“寻亲团”中来自抚顺的王彬与其相似。

王彬快人快语地说道:“我是O型血。”王寿萍说,我也是O型。王寿萍连忙问她父亲你是什么血型,74岁的王正明“不晓得”。快去化验,10多钟后,好消息又传来啦!至此,此次寻亲团有望成全两人找到亲生父母。

在仅有14名寻亲人员中,果真有两人寻找到亲人,那可真是国内大型寻亲活动中所罕见的。

富裕家乡醉人心

繁体的“苏”由“草、鱼、禾”三部分组成,一望便知不仅有鱼有米,还有草烧鱼煮饭吃,真是人间天堂啊!

“鱼米之乡”之誉,那是我们的祖先尚处在农业社会时代所艳羡的的社会生活环境。如今进入新世纪的高邮,近年来,在市委、市政府的领导下,实现了GDP超百亿元,财政收入超十亿元的追赶目标,而且形成了多格局工业强市的喜人前景。

来自沈阳的寻亲孤儿师金环,她女儿在日本留学读建筑学,平时和女儿在网上唠嗑,因此也经常上网浏览“今日高邮”网站。她说,从中得知自己的第一家乡高邮十分的秀美和富饶。谁知道,来到高邮,亲眼看到家乡高邮远比网上还要美丽整洁,繁华热闹。她还特别留意同龄女同胞的衣着打扮和皮肤,她说,在“欢迎回家”宴会上,无伴奏演唱高邮民歌《高邮西北乡》的那位曹德怀大姐,要不是她自己说是60岁,谁相信呢?高邮人真是长得年轻,生活得开心。

我们像母女吗?

辽宁电视台的《阳光在线》编导刘刚,中午抵邮,匆匆吃过午饭,便扛起摄相机拍摄令他眼睛一亮的颇具现代化气息的高邮城市风貌。

刘刚是北京电影学院电影文学专业研究生,他见多识广,几乎跑遍了辽宁的山山水水。他说,想不到苏北的一座县级城市经济条件这么好,文物景点那么多,而且不泛现代的城市标志性建筑。

当寻亲人员与随同来采访的新闻媒体工作人员得知高邮的“邮”字内涵时,更是惊喜与欣喜集于一身,当他们得知高邮市委、市政府用5到10年时间,把高邮打造成世界闻名的“东方邮都”时,许多寻亲人员,更加企盼自己能在高邮找到亲生父母,或是同宗血脉的兄弟姐妹。

“去辽孤儿”寻亲团走了,但是,他们亲手栽种在母亲河――古运河畔的28棵香樟树留下了他们的思乡之情。这些“亲情树”将在家乡扎根,并一天一天地成长……

今日种下亲情树,明日成为思乡林。

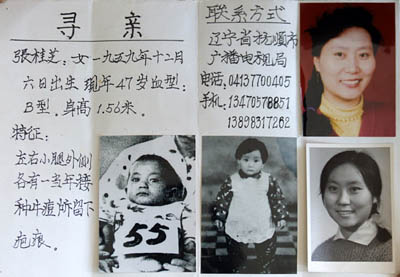

张桂芝资料