2006-09-19 00:00:00 作者:褚元仿 (上海) 来源:今日高邮

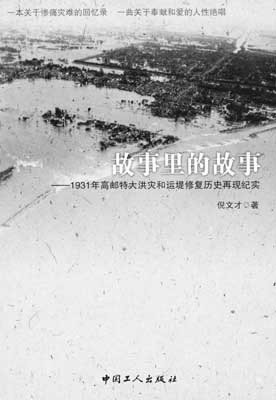

航拍的1931年高邮特大洪灾图

《故事里的故事》是一本很具有历史价值的书。书的价值不仅是在于故事本身,而是让高邮“上河�倒口子”这段被高邮人遗忘,被里下河人遗忘,被江苏及上海人遗忘的水灾,导致数十万人家破人亡,百万人流离失所的滔天大祸,重新展示在21世纪的当代民众之前。读后,不能不沉思历史,不能不面对历史反思当代。

如果对本书的故事沉默,这就是冷血!

一个参与重建运河大堤的美籍传教士托马斯・汉斯伯格(中文名何伯葵)的后人、祖孙三代不忘重建“倒口子”以后的大堤修复的历史,以第三代史蒂夫・汉斯伯格为主的全家十数人,不远数千里,从美国旧金山重巡当年祖父修复倒塌的运河大堤上,重温历史。这是伟大的人性的爱!充满尊重人类生命的爱!在当代中国倡导和谐社会的氛围中,我们就需要这种爱!

在史蒂夫・汉斯伯格为本书写的序言的最后几段里,有几句具有黄金价值的语言:“在当今这个日常媒体充满无休止的暴力新闻,世界将美国看成是对和平的威胁的年代里,我们只有通过各国人民的友谊来寻找一条出路,来和平共享同一个地球村。”“最重要的是通过这一重大灾难挖掘出人性中最美好的一面,人人都想着为其他人做点什么。”《故事》这本书的重大意义,就在于不仅是缅怀过去,而且面对未来。当人们和平共享同一个地球村时,还时刻在想着为其他人做点什么!这是多么崇高的爱!

讲《故事》的作者就是从充满了爱的人性,来叙述以往的故事。故事对当年水灾叙述虽然还不完整,到底是七十多年以前的事,发生水灾地方的后人早已忘记了。我作为高邮人,而且也亲身经历过这场灾祸的老人,自己感到脸红和内疚,更为那些把这段历史置于脑后或不屑一顾的人而感到脸红。

水有性,识水性者可以使水善而利民,不识水性者反导致水恶而害民。这是五千年中国文明对水的共识。时至今日,普天下因水灾、水荒、水患而造成的祸国殃民之事不知凡几。我们记住七十多年前的这场灾难,应该是对今人有所教益的。这就是《故事》留给今天和明天的价值。居安思危!

我前面讲了西人何伯葵一家对修复高邮运河大堤的感人情结,我更想后代人记住当年高邮人也有过多少在这场灾祸中涌现出救死扶伤的故事,而且从上一辈我的父亲、几个舅父和高邮绅董如董赞尧、崔淑仙等与我讲当年救灾的故事,这都是一些难忘的故事。很可惜,当今活着的知道这些故事的人已经微乎其微了。那时候,高邮人并不是旁观者。

我留居上海57年,我现在居住在徐家汇,1949年的徐家汇是臭水浜,即肇家浜,浜里都停满了破旧的小木船,居住着成千上百因水灾而逃来上海的高邮乡民及里下河乡亲。闸北有著名的“滚地龙”窝棚住的水灾难民……成千上万灾民在上海谋生,都是苦力的干活。他们的后代也都是现在的新上海人了,问问他们知道上代人因水灾而逃荒的历史,大概是一问三不知的。《故事》这本书不仅现在居住本土的高邮人知道民国廿年“倒口子”灾难,也使那些迁徒外乡的高邮人知道他们的祖辈是如何流落外乡做苦力的。

作者倪文才虽然出生于上世纪五十年代,但他能以一个“爱”心将这个《故事》贡献于读者的面前,其价值不是在于文学,而是将一段被人遗忘的历史又呈现在新世纪的群众面前,让人们记住千里运河的历史长河中,既有繁华,也有灾难。人们常常乐道繁华,却闭谈灾难;今天虽不再现当年“倒口子”的惨景,但保护运河,不使污染,却仍是当今命题。况且几年以前,高邮湖又曾出现过洪水险情。历史重温,不仅是为了回顾过去,而是为了保护美好的未来。

我在高邮居住地是东大街草巷口。“倒口子”时,我父亲将我放在澡盆里,摆在屋顶上。那时,大淖和后阴城是汪洋一片,随着泛滥洪水的箱笼家具和浮尸,沿着我家店铺门前滚滚而过,直奔泰山庙。幸而我们一家都保存下来了,但是那些遭灾而死去的亡灵,却永远离开人间了。

希望这一切都是永远不再的历史。《故事》的作者让我们知道,人活着应该有信仰。中国传统的信仰是“仁者爱人”。托马斯・汉斯伯格一家三代是延伸这种“爱”来纪念里运河水灾的。和谐社会自然应发扬这种“爱”的力量,我们要以这种伟大的力量来保护运河,保护乡土!