2007-01-09 00:00:00 作者:任仁 来源:今日高邮

――《故事里的故事》续闻

一

由倪文才先生撰写的《故事里的故事――1931年高邮特大洪灾和运堤修复历史再现纪实》一书于去年7月问世后,引起了许多人士的关注。

有意思的是,书中两名主人公托马斯・汉斯伯格和王将军,是作者等人在收藏于南京第二历史档案馆的众多资料中,经过层层“剥茧”才终于廓清了他俩的历史真貌。

原来档案馆的中文资料没有“托马斯・汉斯伯格”的记载。哪晓得他还有个中文名字――何伯葵,幸亏有照片为证,否则,谁能想到70多年前的这一“弯弯绕”呢?

后来,倪文才等人又查询到了“王将军”的有关史实,王将军叫王叔相,淮安人,曾留学法国,专攻水利学科,获水利博士学位。

然而,倪文才先生的这本书中还有两位主人公,并未被人们所认识。一位是林隐士,他为高邮运堤修复慷慨捐赠20万元,如今仅知道他是上海人,其他详情皆不知晓。另一位,就是书中拍摄民国二十年那场惨重灾难诸多照片的摄影者黄秩庸先生。

去年11月7日,朱延庆先生在《高邮信息》报和“今日高邮”网站上发表的题为《大爱无声――读〈故事里的故事〉》一文中说道:《故事里的故事》中关于1931年高邮遭洪水灾害的多幅照片是署名“秩庸”拍的。我认为,“秩庸”即黄秩庸先生,他曾在新巷口小学等学校教过书……是我的老师。”

记者遂在朱延庆先生的指点下,开始寻找书中的另一位主人公黄秩庸先生。

斗换星移,物是人非。如今新巷口小学的老师早已换了一茬又一茬。记者于是从城区的老教师中梳理出周国栋(曾受聘做过黄秩庸先生家的”西席“)等几位老人。可惜,他们几位对黄秩庸的情况已很模糊。当记者向今年已93岁高龄的周国栋问道:“你可曾见过黄秩庸摆弄过照相机?”周老摇摇头说:“记不清啦!”“黄先生有无后人在高邮居住?或有其他人知道黄先生?”周老还是摇摇头。寻找线索中断。

信息反馈给朱延庆先生,他和夫人张毓秀老师回忆说,黄先生可能有个女儿在城南医院工作过,大概现在也退休了吧?记者于是来到城南医院,年纪轻轻的医护人员一概不知。后经一位姓邵的副院长用手臂在记者面前划了一个圈:“她家住城南小学南边巷子里。”记者临走时他又补上一句:“他爱人在南门油厂工作过。”

幸亏有“他爱人在南门油厂工作过”这条信息,记者在城南小学南边巷子里寻问多人后,有一年轻女子说道,黄医生不认识,倒认识一个在南门油厂工作过的人,他家就在前面。记者终于找到了黄秩庸的“女儿”。

当记者向黄医生说明来意后,今年已64岁的她告诉记者,黄秩庸是她的三叔,她爸爸排行老二。要想详细了解黄秩庸的情况,可去西后街找他的大女婿王寿昌。黄医生深表歉意地说,具体地址不太清楚。

记者心中一阵高兴,只要黄秩庸先生还有后人生活在高邮,就不怕找不到。记者立即足踏自行车赶到西后街,由南至北,又由北至南询问,竟无一人知道王寿昌。

是王寿昌先生改名换姓了吗?隔了几日,记者在临近中午时分又去寻找,又由南至北,再由北至南寻找一遍,还是无人知道。

西后街90号(坐东朝西)门北侧窗口有一砖额匾,上有三个字“慈幼堂”。记者推开“慈幼堂”对面一户虚掩着门的人家:“请问你们认识一位今年已有85岁的王寿昌先生吗?”“他家住在西后街北边”答话的一位老人叫王桂英,曾担任这里20多年的居委会主任,也是80岁高龄的人啦。

记者感激万分地跟着她走了一段路,拐进了一个小巷。“请问这里有位叫王寿昌先生的吗?”一老者用嘴示意:“站那边的就是。”记者依老者所指方向望去,一位身材硬朗,头戴礼帽,身着皮夹克的老人向前走来:“请问有什么事?”“请问您老就是王寿昌先生?”“正是!正是!”“有事打扰。”“好,进屋谈……请坐。”“谢坐。”

二

王寿昌先生住西后街127号内,三间低矮的房屋,堂屋内除了一部电话机外,无一件新潮生活用品。时值中午,一缕阳光透过高墙大屋,照射在五六十厘米见方的小桌子上。

记者从档案袋中取出《故事里的故事》一书,问道:“这本书您见过吗?”王寿昌说:“没有?”记者又说:“请看看书中的照片吧!”王寿昌连声说道:“这些照片我见过。”记者提醒道:“照片上有‘轶庸’摄。”王寿昌点头说道:“是,是,是,这些照片是我丈人拍的。”

王寿昌老人看到半个世纪前熟悉的照片,今日正式出版成书而感慨激动;记者为能探知到黄秩庸先生的身世而高兴激动!

王寿昌先生向记者打开了那段深埋在心中半个多世纪既令他幸福欢乐,又让他感伤悲痛的往事……

王寿昌先生出身于兴化的一绅士家庭。曾祖是举人,做过县长,祖父留学日本,其父解放前在贵州省担任县长,解放后任贵州省国民党革命委员会主任。

王寿昌在太平洋战争爆发前就读上海立欣会计学校(大学建制),后又考取震旦大学文学系。他中学时代与黄秩庸的大女儿在扬州震旦中学同学。两人由相识到相恋,直至“有情人终成眷属”。

1944年,王寿昌先生与黄秩庸大女儿结婚时,黄秩庸陪嫁四间两厢房子给他们。那时,黄秩庸有房产30多间,即现在高公桥建筑站处。

王寿昌说,他丈人拍摄的民国二十年高邮倒口子的照片有几大相册。 那时,只要黄秩庸先生翻阅这些照片时,一股怒气就从心中涌起。黄秩庸先生曾告诉他们,当时,运河大堤已难抵挡滔滔大水,高邮地方政府向省建设厅报请开坝放水。高高在上的官僚回复“开半坝”,这反让地方政府束手无策,最终酿成惨剧。

王寿昌回忆说,黄秩庸使用的照相机应该是高邮沈润卿提供的。因为来帮高邮修复运河大堤的是美国传教士,与他有些联系。但自从到黄家落户后,王寿昌也就没有再见到黄秩庸玩过照相机。

王寿昌告诉记者,黄秩庸也是震旦大学文学系的(肄业),但精于园艺,在自家居住对面的地方,开辟了好几亩菜园果林。四时八节的果蔬品种不绝,什么桃子、李子、杏子、番茄等一应俱全。果蔬不用推销,都是客户主动上门购买。另外,还养蜜蜂和鸽子。

新中国成立后,黄秩庸先生先在高邮中学担任语文教师,尔后又调到新巷口小学担任总务主任,并兼教自然等科目。他还爱好集邮。芮和靖先生发表在《高邮信息》上的《获奖感言》一文,就提到黄直(秩)庸早在上世纪三十年代就开始集邮,后来王寿昌受其影响,也喜好集邮。

王寿昌说,家中邮册和相册这两个种类的大簿子给他留下了很深的印象,邮票多为与美国、法国、英国、德国、西班牙等国友人通信邮票。

1955年9月,黄秩庸先生与他的二哥、大女婿(王寿昌)、二女儿等人遭受到司法机关的处理。他被判刑7年,大约于1960年在南京附近的一劳改场所去世,终年约62岁。黄秩庸先生的大儿子其时在江都税务局工作,因受其父牵连被开除公职。

王寿昌先生被判刑3年,于1959年刑满释放后调到青海农场工作,到1979年平反回到高邮,安排在食品公司担任会计。

半个世纪的风风雨雨,王寿昌先生家中再也找不到当年蛛丝马迹的物品。

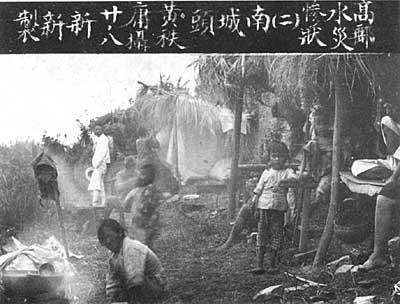

黄秩庸先生于75年前,用照相机真实地记载了我们先人遭遇到的那幕悲剧。摄影家张元奇感慨地说,就是用今天的摄影技法来评价黄秩庸先生当年拍摄的照片,应当说是纪实性与艺术性的完美统一。照片中既有令人悲恸的大场景,又有令人心酸的特写镜头。其艺术震撼力和历史价值,是文字难以替代的。

黄秩庸先生为高邮人民,为中国的水利事业留下了许多珍贵的历史镜头,可是他自己却没留下一张肖像照。

记者通过电话联系了黄秩庸先生在高邮、扬州等地的亲属,他们都很遗憾地说,没有他的照片。而今年51岁、生活在扬州的长孙黄一章先生,还不知道自己的祖父做过这件事。当记者告诉他后,他激动地说道,谢谢你们媒体,让我们知道祖父在世上做过这么一件有益人民的事,我们为之骄傲!

据朱延庆、王寿昌、王桂英以及黄秩庸先生的同事高承祺等人回忆,黄秩庸先生身高1.76米左右,身材魁梧,圆圆的脑袋,大光头。做事风风火火,性情耿直,眼里容不得半点沙子。衣着整洁光亮,待人和蔼可亲……记者祈盼我市美术界的朋友,能否根据上述特征,为黄秩庸先生画幅肖像,让人们纪念这位有益世道的老先生。