2008-12-08 00:00:00 作者:任仁 文/摄 来源:今日高邮

今年是改革开放30周年。30年前,“十年动乱”刚刚结束。由于遭受“四人帮”的破坏,那时国民经济已经到了崩溃的边缘,人民生活异常艰辛困苦。此文向读者略作介绍当年人们生活中必不可少的票券,以更加珍惜如今的生活。

“粮票”这种证券,相信30岁以下的年轻一代已不太熟悉。当年,我国城市户口吃“供应粮”,一般居民(成年人)每月12公斤。有工作的14公斤(重体力劳动者再增加)。中学生每月也是14公斤,一旦毕业离校,尚未安排工作,又恢复到每月12公斤。

每月按量供应,不预付下月。凭户口簿到粮店买米或面粉。因此,一般家庭是没有“粮票”的。只有因公出差,单位出具证明,带着户口簿去粮管所,根据出差天数,折换粮票。如出差到外省市,可换“全国粮票”,如在本省即换“江苏省粮票”(见下图)。一般居民如外出,由街道居委会出具证明。

农民外出,就只能自己带米。因此,那时学校开学,农村学生都背着米到学校伙房换饭券。

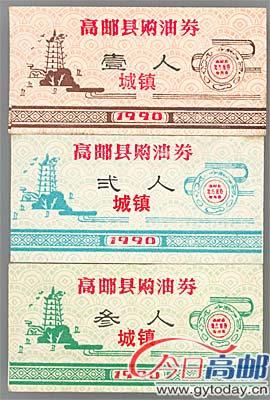

烧菜用的食油,一般是每人每月4两菜籽油(见下图)。城市居民烧菜烧饭烧水的煤炭也是根据每户人头供应(见下下图)。在这两张“高邮县购煤券”的右上角,分别有“北”、“马”两字。这是当年高邮城“北门口”、“马棚巷”两个煤炭店的代称。居民凭券到指定地点购煤炭。

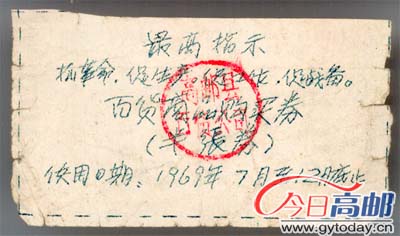

30多年前,不仅粮食、食油、煤炭紧缺,几乎一切日常生活用品都十分紧缺。如火柴、煤油、香烟、食糖、肥皂、布匹……都是以每户人头按计划供应。从“百货商品购买券(半张券)”(见下图)中,便可见当年物品之贫乏。有人回忆,这张“购买券”可能就买些“针线”之类的小件物品。也有人说,这种券较为“机动”,可买肥皂、牙膏、电池之类物品。

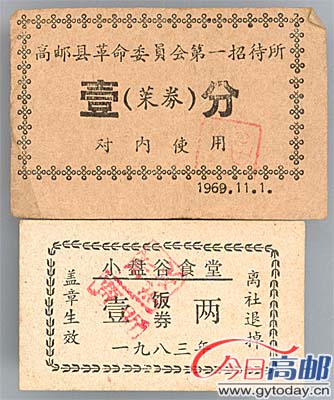

我们还可以从当年一张饭券和一张菜券中,了解那时人们生活消费水平之低(见下图)。一分、二分、五分这些人民币中的辅币,已在好几年前就“退役”。而当年,一分钱的菜券,就是一些机关工作人员的早餐和晚餐佐菜的菜金。

生活之艰苦,由此可见一斑。

30年后的今天,“电灯电话,楼上楼下”,自驾游、出国游……已不再是“东方夜潭”式的虚无缥缈的神话。如今人们的皮包内也有这个券,那个卡,但都是些“XX足疗券”、“XXVIP卡”、“牡丹卡”、“长城卡”、“美容美发券”……

生活发生了翻天覆地的变化,人们的生活如“芝麻开花节节高”。