2009-03-26 00:00:00 作者:张愈 来源:今日高邮

三国蒋济传记,笔者最早是在《高邮州志》列传中读到(卷之十上),为什么《高邮州志》要把蒋济放在传记第一篇?是否在暗示什么?

今将《高邮州志》蒋济传抄录如下,请注意这是高邮的第一篇人物传记:

【三国】蒋济,字子通,平阿人。与刘华、胡质、陈矫、徐宣知名。一时号为扬州五士。仕郡计吏、州别驾。孙权围合肥,将军张喜帅千骑解围。济为喜作伪书:“白刺史云:步骑四万已到雩娄。”权闻之遽烧围走。魏王操欲徙淮南民。济曰:“昔徙白马,以兵弱敌强,恐不徙则失之也。今明公威振天下,民无他志,安土惮迁,徙之惧不安。”操不听后,十余万户皆惊走吴。操悔不用济言,拜济丹阳太守。旋辟为丞相主簿、西曹属,益亲信之。曹丕称帝,为散骑常侍。与大司马曹仁征吴,知仁必败,征为尚书。曹�立赐爵关内侯、迁护军将军。后拜太尉。济才兼文武,佐魏功绩茂著。每军国大事辄有奏议,忠诚奋发。历朝降�褒美,位望尊重,一时无比。侍中高堂,隆论郊祀,以魏为舜,后欲推舜配天。济以为舜本姓妫,其苗曰:田非曹之先也。又尝言中书专任之失,征役宫室之害。曹爽专政,丁谧、邓�等轻改法度,会日食,济皆上疏极言之,其不阿如此。后随司马懿屯洛水,诛曹爽等,封都乡侯,济固辞不许。薨谥景候。子秀。

这篇传记介绍了蒋济生平,与《三国志·蒋济传》不同,看来是高邮老乡为他所作。曹操为什么要重用蒋济?是因为孙权围合肥时,蒋济“作伪书”用计吓退孙权,为曹操解围。曹操想迁走淮南百姓,蒋济劝其不要惊吓群众。曹操不听,结果十余万户“皆惊走”到孙吴那边去了。曹操后悔不听蒋济劝告,于是任命蒋济为丹阳太守,不久又升蒋为丞相主簿、西曹属,成为曹操的亲信和心腹谋士。魏文帝继位之后出任右中郎将。魏明帝继位之后出任中护军,封侯关内。曹芳继位之后,蒋济出任领军将军,封昌陵亭侯,又任太尉。随司马懿诛杀曹爽之后,晋封都乡侯。蒋济死后谥号景侯。

后来,笔者又注意到高邮嘉庆《高邮州志》竟否定高邮《康熙州志》的一些论述,特别包括“平阿”即古高邮的问题。到编《高邮县志》人物志时,当时的主编也不敢收蒋济(指导思想是“厚古薄今”)。前几年,安徽网上称蒋济是安徽人。接着,我查到原来是有一本工具书作怪,它叫《古今地名对照表》,只载“平阿,安徽怀远西南六十里平阿集”。但是,笔者却查到历史上有许多地方都有平阿,平阿并不止安徽怀远平阿集这一处。除古高邮的平阿外,现列举如下平阿:

(1)战国时期,出土的齐国兵器,铭文上有“平阿”,如“平阿左戈”。今济南市博物馆藏有“平阿右同戟”一件,另有“平阿右造戈”一件。说明齐国(今山东)有平阿。

(2)史记楚国史。记有魏惠王、韩宣惠王与刘威王在平阿会晤,准备与秦对抗的事。该“平阿”在今山东阳谷东北。

(3)秦始皇陵园的K0007号陪葬坑出土许多秦印和秦封泥,其中有“平阿禁印”的字样。

(4)《汉书·地理志》的“沛郡”中有“平阿”。后人作注:“平阿:故城在今安徽怀远县西南六十里平阿集。”该地今有平阿山,古称“平峨”,可能由此谐音得名。

(5)《汉书·地理志》“九江郡”有“……成德,莽曰平阿”。为王莽篡位时所改。

(6)今山东平阴县有过“平阿县”。查为:1943年春,根据平阴、阿东抗日工作的需要,冀鲁豫行署决定:平阴县抗日民主政府与阿东抗日民主办事处合并为平阿县。等等。

由于《古今地名对照表》这本工具书,只载“平阿:安徽怀远西南六十里平阿集。”这样,上述所有“平阿”都籍贯安徽了。那么,三国时的高邮人蒋济(当时古高邮叫平阿)也变成安徽怀远人了。

历史上曾有过许多“平阿”,确实很难弄清。嘉庆志因为弄不清历史上“平阿”是有多个的,在《汉书》上查到其它郡中有“平阿”,就否定自己祖宗的“平阿”。所说“未详所据”,但《汉书·元后传》有记载:“成帝河平二年,悉封舅大将军王凤庶弟谭为平阿侯;商,成都侯;立,红阳侯;根,曲阳侯;逢时,高平侯。”五人同日封,故世谓之“五侯”。当然今人也不容易弄清。

班固写《汉书·地理志》应该使用汉初建置的版本。王莽篡位,大改地名,造成混乱。班固在稿本中又添上一批“莽曰……”。其间的建置变化他是难以记述,也是写不清楚的。“高邮县”是在汉武帝时才设县的,是在汉成帝时改“平阿县”的。查《汉书·地理志》中与高邮位置相近的几个郡都没有“高邮县”,我们就不能说汉代没有设过“高邮县”。汉武帝时高邮始设县、汉成帝期间封侯产生的变动,没有反映进《汉书》是正常的事。由此,嘉庆志否定古高邮的“平阿”和“三阿”的理由不能成立。

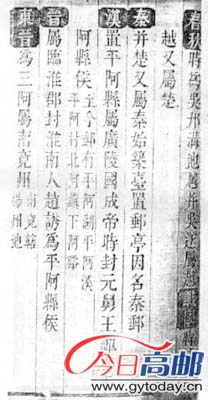

今高邮城为北宋时所建的高邮军(郡)署。而当时繁华的古高邮县是在西边的三阿城。那里是古水陆驿道所在。“秦时邮亭、汉时县”都在那里。秦少游、孙觉、王巩等都建家在那里,苏轼、王安石都到过那边。明隆庆《高邮州志》解释“三阿”是北阿、平阿、下阿之谓也。《说文解字》有:“阜:大陆山无石者为阜,”“陵:大阜为陵”、“阿:大陵为阿。”这种地形在今高邮湖西诸镇还可以看到。我们汉代设县的“平阿”就是三“阿”之一,这是客观存在的事实。到清代,笔者附上康熙《高邮州志》的一页照片,就可以说明这段建置。关于高邮那边的简史,清康熙《扬州府志》说得最清楚,有载:“【高邮】汉为平阿县,属广陵国,成帝封舅王谭为平阿县侯。至今邮有平阿湖、平阿溪、平阿村。晋属临淮郡,东晋为三阿,属南兖州。”(四十卷之一)那时高邮湖尚未形成,平阿湖在三十六湖中数第四、五位。由于黄淮水患,约在乾隆二十年(1755年)高邮湖最后形成,三阿(平阿)淹入高邮湖中。历史变迁、高邮湖区地貌剧变和历史上建置沿革变动太大,是造成许多人弄不清的原因。《魏书·地形志》作者魏收对此有一段论述:“地理参差,其详难举。实由名号骤易,境土屡分,或一境一县,割成四五,四五之中,亟有离合,千回百改,巧历不算。”他是说中国古代的政区地理变化十分复杂。谭其骧院士《中国历史地图集》的一张图当然也不可能描述出。重要的是应该根据历史记载。

《三国志·魏书》记蒋济是“楚国平阿人”。今淮安汉代称为“楚”(韩信的封地),今淮安还别称“楚州”。这个“楚”与战国时代的“楚”是不同的。三国时,我们这里有两个“广陵郡”,今扬州的“广陵”属孙吴(孙权);而另一个“广陵”设在淮安,当时称射阳(后叫山阳),属曹魏(曹操),当时我们这里属曹魏,曹要伐吴,陈登已开了邗沟西道,蒋济也在他家乡一带做官。古代九州中的“扬州”是指今南京一带。但是,到写《高邮州志》时,今扬州已早称“扬州”了。故《高邮州志》蒋济传中,不写“楚国平阿人”,而称“平阿人”(汉末高邮为“平阿县”),在传记中称他为“扬州五士之一”。这个“扬州”是今扬州无疑。蒋济在扬州任小官(“郡计吏”、“州别驾”),是不需要易地做官的,平阿县属今扬州,扬州本地人在扬州做小官,是不需要从安徽平峨“发配”到我们这里来做小官的。

《三国志·魏书·蒋济传》卷14和《资治通鉴》卷70记载:黄初六年(公元225年)十月,魏文帝曹丕兴师伐吴,欲从扬州渡江。因天寒战船不得入江,便班师回都。到了精湖(即津湖,在高邮界首镇之西,后称界首湖)附近,“战船数千皆滞不得行。”当时有人建议留兵屯田。蒋济认为其地东近大湖,北近淮水,水盛时易受吴军袭击,水枯时又难通航,不是安屯之所。曹丕先拟烧船退兵,后来决定以船付蒋济处置。蒋济认为将船烧掉实在可惜,便另想办法。蒋济凿地引水聚船,即凿地四五道为一水池,将船都放进去,再筑作土塍,遏断湖水。然后再开通淮水入先凿之池。于是水位提高了,才使散在数百里中的船舰得以节次入淮,全部还都。蒋济这一做法实为今水闸过船的思想。当时河湖港汊纵横,蒋济如果不是当地人熟悉水道,是不可能在精湖将战船保护下来的。

蒋济的著作有《三洲论》。据《魏志·蒋济传》,黄初六年之役,蒋济上表谓:广陵“水道难通”,又上《三洲论》。帝认为是讽他而不从。蒋济《三洲论》曰:“淮湖纡远,水陆异路,山阳不通,陈敏穿沟,更凿马濑,百里渡湖”者也。[注:元明以后误作《三州论》,陈寿《三国志》的宋元之间旧本不误,今据此改回。]

《三洲论》的主旨,是论证淮上至广陵水道不易通行。所谓“水陆异路”,是指陆路可径直南北行,行程较近,而水路则须绕道东面诸湖,故云“纡远”。

根据作者考证,吴王夫差所凿邗沟,是在今扬州蜀岗一带,向南开深沟,当时由于南水高于北水,可把长江水引入槐子(泗)河,然后由渌洋湖、武广湖之间,再高邮境露筋河入南湖、武安湖,穿至今送桥附近折向北入塘下湖、甓社湖[在此离平阿不远],再向东入樊良湖,经清水潭折向东北绕行博芝湖[高邮志书注为郭真湖]、射阳湖,再向西北到末口入淮。史称邗沟东道,汉代称中渎水。东汉献帝元年(196年)邗沟东道在射阳湖淤塞,中渎水不能通航。

蒋济《三洲论》说的“陈敏穿沟”和“更凿马濑”是指陈登[注:敏可能是“登”之误]穿樊梁湖、津湖、白马湖(即马濑)入淮。史称陈登开邗沟西道。这样,就不再绕行博芝湖、射阳湖到末口,就使水道向北直行,接近陆道,“水陆异路”的情况得以改变,大大缩短了航程。蒋济是古高邮平阿人,他久仕扬州,熟悉这里的地理和交通,所说淮湖一带情况,当是比较准确可信的。[注:直到明代永乐年间,陈�开凿高邮向南的运河。这之前高邮向南一直沿用湖运]。史家评蒋济《三洲论》“常有超越江湖、吞吴会之志。”

蒋济身后1500多年,在清乾隆年代,高邮有一名�生夏桂堂,写了一首叫《轩辕瓦》的诗(载清《高邮州志·艺文志》中)。诗序曰:“城东园丁得古砚,面镌轩辕瓦三字,为汉蒋济故物。六朝、唐宋人题跋甚夥。因步欧公谢景山遗古砚原韵。”记叙在高邮城东发现蒋济使用过的一方古砚一事,当时轰动高邮学界,一时传为佳话。现将夏桂堂全诗抄录如下(诗的内容是颂扬蒋济,描述古砚非常):

轩辕瓦

士德母火坚不销,轩辕名比铜雀高。

蒋子当年得为研,什袭锦囊常固牢。

制虽散朴鲜礓砾,似曾五洗三伐毛。

粤稽黄帝乘土瑞,万区方制平��。

分井设步材物化,大庇萌庶忘其劳。

煌煌盖天创万�,数理孳孕同蝮�。

大挠甲子天律叶,岁功四仲开唐尧。

卓然陶正利尤溥,野去窟穴�毁巢。

宁封五色本神授,栋宇上下驱狞飙。

炼成此瓦蓄精怪,日销月铄埋神皋。

积数千年不能掩,岂止鲁阙夸��。

子翼嗜古三摩挲,宝如十万来缠腰。

曾为汉家作说客,共历雨晦经风萧。

自兹以后嗟陵替,飘泊无存匪一朝。

神物从来有显晦,弃掷道路随蓬蒿。

传闻城东出古砚,斑驳直类焦尾烧。

矩方一尺厚二寸,点墨圆聚珊瑚凹。

园丁挥锸那经意,渺然视之如秋毫。

好事者流谓汉器,况留款识无讹淆。

剜苔剔藓出肤角,贮以髹匣青毡包。

历朝名公跋其背,刻画字迹银丝缲。

我观此瓦肃然敬,群喙辨论翻波涛。

千秋真赝姑勿论,位置几席无纤妖。

质厚色黄模范古,定知大用非铅刀。

当代时流夸染翰,何不贡之为琼瑶。

高邮发现蒋济“轩辕瓦”古砚,其意义不在于是找到一件汉代文物。夏桂堂的同代高邮人李贡有《纪灾诗二十首》,记载了高邮癸酉秋大洪水,这年是乾隆十八年(1753年),是李贡住三阿旅馆救灾时所作。在此之后不久,三阿就淹在高邮湖里。洪水退不掉,高邮湖就最后形成。诗人夏桂堂也是乾隆年代人,当时三阿(平阿)或许还存在,或许刚淹没,他们的心中都有湖中的这座古城。平阿(三阿)就是古高邮(康熙《高邮州志》记载),平阿人蒋济就是古高邮人(高邮传记第一)。这在当时是没有疑义的。诗人怀着对蒋济这个同乡的崇敬,见物思人,激情赋诗,作《轩辕瓦》。

综上所述,三国“蒋济”是高邮志书传记第一。蒋济是古高邮平阿人,对高邮及周边的水系很熟悉,他在任职中,为改善高邮水道作努力,为家乡造福。从高邮史料证明,蒋济作为古高邮人至少在清乾隆初之前并无疑义。直到后人对淹没的古三阿(平阿)弄不清时,才产生疑义,但也说不清。原因是对历史上有多个“平阿”弄不清,以为平阿就是“安徽怀远平阿集”,而否定自己祖宗的“平阿”。

让我们为三国蒋济的籍贯是高邮正名吧!