2009-04-07 00:00:00 作者:陈友兴 来源:今日高邮

编者按: 日前,本报先后刊发了陈友兴先生的文章《蒋济是高邮人吗?》和张愈先生的文章《三国蒋济是高邮人》,就三国魏名臣蒋济的籍贯及三国时期高邮是否叫平阿进行争鸣。二位先生均就事论事,毫不涉及人身攻击,其为文为人令人敬佩。 三国蒋济非上古传说中人物,确有其人;楚国平阿乃史书记载之地名,实有其地。三国蒋济肯定只是一个人,楚国平阿也应该只有一个地方。楚国平阿人蒋济,安徽怀远人说是他们值得骄傲的祖先,张愈先生考证出是我们高邮人的先贤,陈友兴先生现又著文《三国蒋济不是高邮人!》进行反驳,本报今特予刊载。 编者以为,蒋济如是高邮人,我们应该自豪,如果不是,硬将别人祖宗牌位请回家来供奉,则不是一件光彩的事。因此,辩一辩是十分有必要的,真相只有一个,真理越辩越明。欢迎张愈先生,欢迎陈友兴先生,也欢迎广大读者参加讨论。

蒋济是不是高邮人,笔者在3月10日《高邮信息》刊发的《蒋济是高邮人吗?》一文中已经作了比较清楚的说明。3月26日,张愈先生作文,坚认《三国蒋济是高邮人》。笔者研读了张文,感觉张文并未对拙文作出正面的回应,所引论据缺乏足够的说服力。现回复如下:

一

蒋济其人,三国时期魏国的重臣,历仕曹操、曹丕、曹�、曹芳,官至太尉。

陈寿认为,“……蒋济才策谋略,世之奇士《三国志·魏书十四》(462页)”。建安十三年(208年),孙权围合肥,曹军主力在荆州受挫,无力派大军前去救援。蒋济使用伪书,诈称大军前来救援,不仅鼓舞了守城部队的士气,也使孙权真的相信大量救兵到来,遂解围撤退。

建安十四年,曹操欲迁徙淮南的百姓,征询蒋济的意见。蒋济明确反对,并分析,“……自破袁绍,北拔柳城,南向江、汉,荆州交臂,威震天下,民无他志。然百姓怀土,实不乐徙,惧必不安《三国志·魏书十四》(450页)” 。曹操不听,结果十几万百姓受惊吓逃到吴国。蒋济的先见之明,令曹操深为叹服。

正始十年(249年),司马懿发动高平陵政变,蒋济跟随出兵洛水浮桥,写信劝说曹爽投降,最终导致曹爽一族灭亡。

二

蒋济的故里,《三国志·魏书十四》的记载简略、扼要,“蒋济字子通,楚国平阿人也(450页)”。

陈寿本人是亲历过三国时代的,所修的《三国志》在当时属于现代史,很多事是他亲身经历、耳闻目见的,比较真切。《三国志》成书于何时虽然不能确定,但知他死于晋惠帝元康七年(297年),这时候魏的最后一个君主陈留王尚未死去。陈寿以当代人写当代的人和事,其可靠性和真实性是《史记》和《汉书》所不好比的,更是《后汉书》所难以企及的。

陈寿作书之前,魏国已先有史。官修的有王沈《魏书》,私撰的有鱼豢的《魏略》,这是陈寿作《魏书》的基本材料。蒋济是曹魏的重臣,终而大有功于司马氏,在魏晋两朝是极有份量的大人物,在官修和私撰的史书中都应占有重要的地位。治史时必须持有的慎重是可以想见的,容不得丝毫的轻漫和讹误。这些丰富而翔实的史料,无疑是陈寿最为可靠的素材。

陈寿是个严慎的史学家,后代称其为“良史”。他死后不久,尚书郎范�上表说:“陈寿作《三国志》,辞多劝诫,朋乎得失,有益风化,虽文艳不若相如,而质直过之,愿垂采录《晋书·列传第五十二陈寿》(2138页)。”同时,陈寿本为蜀汉旧吏,入魏仕晋后,虽然受到一定的任用,但亡国的心绪和降虏的身份,在威权高压的大环境下,总有挥之不去的阴影。临渊履冰的现实处境,是陈寿治史时无论如何也要慎之又慎的。

故而,《三国志》关于蒋济的记载应该是可靠的,经得起推敲的。

三

张文认为蒋济为高邮人,其主要的依据是《高邮州志》。按张文的表述,《高邮州志》列传(卷之十上)确有蒋济的传记,称,“蒋济,字子通,平阿人” 。我们注意到,其一,这段文字只说蒋济是平阿人,并没有挑明说蒋济是高邮人,显得羞羞答答,理直气不壮。其二,和《三国志》的记载相比,志文少掉了至关重要的“楚国”二字,这决不能以为是偶然的疏忽。《高邮州志》既为蒋济作传,自然认定了蒋济是高邮人,但是,《三国志》里的“楚国”二字,却是无从解释。我们知道,高邮地境历来属于广陵国、广陵郡统辖,与楚国素不搭边,与蒋济同时代的建安七子之陈琳,《三国志》便称其为“广陵陈琳”,而不是楚国陈琳。显然,《高邮州志》的编纂者是了解这一背景的,如果有了楚国二字,不仅会和上述《三国志》的记载相冲突,也会从根本上动摇蒋济是高邮人的命题。因此,与其多一道羁绊,还不如釜底抽薪,拿掉了事。

张先生在3月26日文中是这样代为诠释“楚国” 的,《三国志·魏书》记蒋济是“楚国平阿人”。今淮安汉代称为“楚”(韩信的封地),今淮安还别称“楚州”。这个“楚”与战国时代的“楚”是不同的。三国时,我们这里有两个“广陵郡”,今扬州的“广陵”属孙吴(孙权);而另一个“广陵”设在淮安,当时称射阳(后叫山阳),属曹魏(曹操),当时我们这里属曹魏,曹要伐吴,陈登已开了邗沟西道,蒋济也在他家乡一带做官 。张文的意思,三国时高邮地境归曹魏的广陵郡管辖,广陵郡的治所在淮安,淮安在汉初是楚国地境(韩信的封地)。所以,楚国平阿人就是广陵高邮人。这样的理由,恐怕作者自己都不能说服自己。

《三国志》说蒋济为“楚国平阿人”,楚国平阿其实是指蒋济的籍贯地,这个楚国是东汉时期的王国,而不是其他时期的楚国。《三国志》记载曹操,称其为“沛国谯人也”,称关羽为“河东解人也”,都是东汉时期的行政区域建置,而不是三国时期的行政区域建置。两汉实行郡国并行制度,东汉承西汉之制,郡、王国、属国同为一级地方行政区划。王国为皇子封地,由相治理,相之地位等同于郡太守。诸侯王不治民,唯衣食税租而已。查东汉一代,只有一个楚国。

《后汉书》云,“光武皇帝十一子:……许美人生楚王英,…… (1423页)”,“楚王英,以建武十五年封为楚公,十七年进爵为王,二十八年就国。母许氏无宠,故英国最贫小。三十年,以临淮之取虑、须昌二县益楚国。自显宗为太子时,英常独归附太子,太子特亲爱之。及即位,数受赏赐。永平元年,特封英舅子许昌为龙舒侯(1428页)” 。唐李贤作注:“取虑,县,故城在今泗州下邳县西南。案:临淮无须昌,有昌阳县,盖误也。取虑音秋闾”;“ 龙舒,县,属庐江郡,故城在今庐州庐江县西也” 。

李贤的这个注是有根据的,《汉书》云,“临淮郡,……县二十九:……取虑,……昌阳,侯国(1589-1590页)”。昌阳的位置已不可考,取虑为西汉时的侯国,东汉的建置县,其位置在今安徽灵壁与江苏睢宁之间。(《中国历史地图集》第二册,秦·西汉·东汉时期,[19-20幅])。同见于《汉书》,“庐江郡,故淮南,……县十二:……龙舒……(1568页)”。龙舒,西汉建置县,其位置在今安徽桐城和霍山之间(《中国历史地图集》第二册,秦·西汉·东汉时期,[24-25幅])。又《三国志》 云,“胡质字文德,楚国寿春人也。少与蒋济、朱绩俱知名于江、淮间,仕州郡(741页)”。查《中国历史地图集》第二册,秦·西汉·东汉时期,[51-52幅],东汉时期的寿春就在今天安徽省的寿县。

寿春在东汉既为楚国地,而取虑是楚王刘英增益的封地,当在楚王国的外边沿。汉明帝封楚王的表兄弟为龙舒侯,作为很人情味的安排,龙舒自然应该邻近楚王国的地境。若将寿春、取虑和龙舒三地以直线相连,则构成了一个狭长的三角形,这里当是东汉楚王国最基本的地域,应该是没有疑义的。据此,我们可以确定,东汉楚国的大致位置,是在今天安徽境内淮河的中段两岸地区。这里正是春秋战国时期楚国的核心区域之一,楚庄王十七年(前597年)左右,名相孙叔敖就在此主持兴建了著名的水利工程芍陂,今天安徽寿县的安丰塘,便是当年芍陂的遗迹。《史记·楚世家》记载, “(考烈王)22年(前241年),与诸侯共伐秦,不利而去。楚东徙都寿春,命曰郢(1736页)”。在战国晚期,楚国国都东迁寿春,历经考烈王、幽王、哀王、负刍四世,从考烈王22年至楚负刍5年(前223年)为秦所灭,历时19年。可见,东汉楚王国名称的由来,实际上是有其历史的渊源的。

平阿与寿春既然同为楚王国的辖县,在空间上必然有着紧密的关联,十分巧合的是,平阿恰恰就在这个狭长的三角形的中央,位于寿春的东偏北方向,与寿春仅有三四十公里的距离。查《中国历史地图集》第二册,东汉[51-52幅],平阿所对应的位置为今天的安徽怀远县。

至此,“楚国平阿”的位置可以得到具体而明确的落实。

三国蒋济,“楚国平阿人”,当为今天安徽之怀远人。

怀远新闻网、蚌埠政府网、安徽文化网等有关于蒋济是怀远人的文字。安徽文化网称,“蒋济,字子通,怀远平阿(今孔岗)人。他博学多才,善于谋略,是曹魏四代辅臣” 。这样的记述是客观的,符合实际的。

四

为什么会把蒋济说成是高邮人,关键是对于平阿地名的定性与定位的不同认识引起的,其源头要追溯到《高邮州志》和《扬州府志》。称两汉至晋高邮为平阿的,正是这两部方志,并由此而影响到了一些人。张文说历史上有很多的平阿,“除古高邮的平阿外” ,还列举了六处平阿。但我们所讨论的是作为县置的平阿,或侯国的平阿,是自西汉设县以来的平阿,符合这样条件的平阿并不多。公允地说,张文提到的这六处平阿都有很高的信度,三处见之于正史,两处为出土文物的佐证,一处属于当代史的范畴。唯一靠不住的,倒是被张文除外的“古高邮的平阿”。那么,高邮自汉代设县到晋代,其间是否真的叫过平阿呢?

张文曰:班固写《汉书·地理志》应该使用汉初建置的版本。王莽篡位,大改地名,造成混乱。班固在稿本中又添上一批“莽曰……”。其间的建置变化他是难以记述,也是写不清楚的。“高邮县”是在汉武帝时才设县的,是在汉成帝时改“平阿县”的。查《汉书·地理志》中与高邮位置相近的几个郡都没有“高邮县”,我们就不能说汉代没有设过“高邮县”。汉武帝时高邮始设县、汉成帝期间封侯产生的变动,没有反映进《汉书》是正常的事。

《汉书·地理志》记载,“广陵国,……县四:广陵,江都,高邮,平安(1638页)”,其郡国县名称系平帝元始二年(2年)的制度。《汉书·地理志》汉建置开篇,“京兆尹,故秦内史,高帝元年属塞国,二年更为渭南郡,九年罢,复为内史。武帝建元六年分为右内史,太初元年更为京兆尹。元始二年,户十九万五千七百二,口六十八万二千四百六十八”。颜师古注曰:“汉之户口当元始时最为殷盛,故志举之以为数也。后皆类此” 。人口的统计需要遵循严格的时间性和地域性,这个时间就是元始二年,这个地域就是元始二年的行政区域建置。颜注“后皆类此”,即是《汉书·地理志》全志遵循的原则。谭其骧先生在《中国历史地图集》第二册,秦·西汉·东汉时期,西汉时期图组编例中,亦持这样的看法。张文说,“班固写《汉书·地理志》应该使用汉初建置的版本”,只是一种想像与猜测,并无事实根据。《汉书·元后传》云,“河平二年(前27年),上(成帝)悉封舅谭为平阿侯,商成都侯,立红阳侯,根曲阳侯,逢时高平侯。五人同日封,故世谓之五侯(4018页)”,这是公元前27年的事情。王谭封侯于前,班氏治史在后,如果此间高邮的名称发生了变更,班固会视而不见吗?所谓汉成帝时改高邮县为平阿县,是在预设的错误前提下导出的错误结论,实为子虚之言。

又《汉书·地理志》云, “沛郡……县三十七:……平阿,侯国(1572页)”。按谭其骧教授著《中国历史地图集》第二册,秦·西汉·东汉时期,西汉兖、豫、青、徐刺史部[19-20幅],清楚标明,高邮即在现在的位置,而平阿则在现今安徽怀远地境。可见,在西汉时期,高邮与平阿异地同期并存。

《后汉书·郡国志》记载,“广陵郡,十一城……广陵有东陵亭,江都,有江水祠,高邮,平安……(3461页)”。按谭其骧教授著《中国历史地图集》第二册,东汉时期豫州、兖州、徐州、青州刺史部[44-45幅],为东汉顺帝永和五年(140年)行政区域建置。高邮隶属徐州刺史部广陵郡,高邮治所位于现今的高邮城。又《后汉书·郡国志》云,“九江郡秦置……十四城……平阿,故属沛,有涂山(3485页)” 。这与《汉书》的记载是一致的,具有明显的相关性和继承性。《中国历史地图集》第二册,扬州刺史部[51-52幅],平阿隶属于九江郡。平阿较之于西汉,其隶属关系虽有变化,但治所仍在今天安徽的怀远地境。

《三国志》有传无志,对于沿革研究是一大缺憾。但在其后成书的沈约《宋书·州郡志》记载,“广陵太守……高邮令,汉旧县。三国时废,晋武帝太康元年复立(1054页)”。三国时期,高邮处于吴魏边界地带,县废。废县的原因,沈约讲得很清楚,“三国时,江淮为战争之地,其间不居者各数百里,此诸县并在江北淮南,虚其地,无复民户。吴平,民各还本,故复立焉(1033页)” 。按谭其骧教授著《中国历史地图集》第三册,三国·西晋时期,魏国之青州、徐州[9-10幅],为魏景元三年(262年)行政区域建置,清楚地标出了高邮县,隶属徐州之广陵郡,其位置在今天的高邮境。但在标注时,使用的符号为聚邑。对此,谭先生在《中国历史地图集》第一册编例中有说明,“凡此年已废或始于此年以后的郡县,一般只选画前后期所没有的,采用聚邑注记符号予以表示” 。因此,从《宋书·州郡志》的记载,再到谭其骧先生的研究,都证实了三国时期的几十年间,高邮县废。1990版《高邮县志》第一章建置,第一节沿革载,“献帝建安十八年(213年),高邮废县(97页)”,是有其史实基础的。

《中国历史地图集》第三册,兖州、豫州、扬州[7-8幅],平阿隶属于魏国扬州之淮南郡,位于今天安徽之怀远县境。

《 晋书·地理志》 云,“临淮郡汉置,章帝以合下邳,太康元年复立。统县十……盱眙、东阳、高山、赘其、潘旌、高邮、淮陵、司吾、下相、徐(452页)”。《中国历史地图集》第三册,西晋时期青州、徐州[51-52幅],为太康二年(281年)行政区域建置。谭其骧教授依据清人的考据和自己的研究成果,将高邮调整为广陵郡统辖,高邮即在现在的位置。可见,在西晋短暂的统一时期,高邮县置存在,县名就是高邮。又《 晋书·地理志》记载:“淮南郡,……统县十六,……寿春、成德、下蔡、义城、西曲阳、平阿有涂山。……(460页)”。显然,在此一时期,平阿县为淮南郡的属县。《中国历史地图集》第三册,西晋时期,扬州[55-56幅],平阿隶属于扬州淮南郡,其位置在今天的安徽怀远地境。

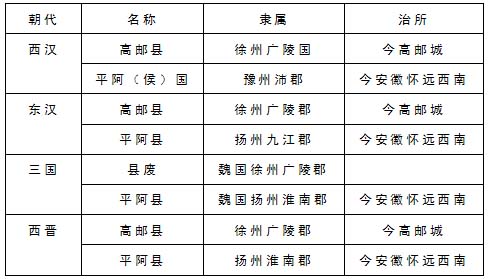

为着阅读的方便,参照谭其骧先生的《中国历史地图集》,笔者将考据的结果制成表格如下:

如表所载,高邮自西汉置县,历经东汉、三国和西晋四个重要的历史时期,跨越了四个世纪左右的漫长时间,除了三国时期的几十年废置外,高邮县名就叫做高邮县。

同期,平阿亦是一侯国、县,两县(国)异地并存,因此,高邮既不可能也无必要从名平阿。

如上所述,高邮既不曾是楚国的辖地,也不曾叫平阿,凭什么认蒋济为同乡呢?

蒋济,楚国平阿人,确实不是高邮人!

至于张文所说的,蒋济在高邮做过官,在高邮城东发现蒋济使用过的一方古砚,这只能反映蒋济生前活动的印迹,并不能说明蒋济的籍贯。1965年12月,湖北江陵望山1号楚墓,出土了著名的越王勾践的一柄自用剑,难道我们就能够据此而认为越王勾践是楚国人吗?同理,在论证蒋济是否为高邮人的问题上,古砚也缺少有效的证据力。

五

张文所引据的《高邮州志》和《扬州府志》,属于地方志的范畴。

地方志是综合记述地方自然与人文情况,全面反映地方政治、经济、文化和自然等诸多方面的特殊史志,综合性和资料性是其基本的特征,治史非其所长。方志也不是一家之言,更不是史家的专著。因此,我们不能把地方志当成历史著作看待和使用。

方志以记当代为主,“详今略古”是重要的修志原则。通常情况下,方志中当时当代的资料具备一手文献的价值,但对于其过往记述的内容,则需要进行严格的甄别核实,不能轻易引据。高邮现存最早的方志为明隆庆《高邮州志》,刻印于隆庆六年(1572年)。即使是这个年代,距离三国时期已经长达1200多年了,倘若上溯追记,其信度是可想而知的,何况其后的康熙、嘉庆州志呢?

张文引述康熙《扬州府志》:“【高邮】汉为平阿县,属广陵国,成帝封舅王谭为平阿县侯。至今邮有平阿湖、平阿溪、平阿村。晋属临淮郡,东晋为三阿,属南兖州”(四十卷之一),以此佐证《高邮州志》的记载。实际上是说不通的,康熙《扬州府志》不仅存在着和前述《高邮州志》同样的先天缺陷,而且以扬州与高邮之间的统属背景,其相关信息源具有高度的同质性,不足为凭。

很清楚,张文的失察,就在于不加辨析地相信和依赖了《高邮州志》和《扬州府志》。

对于志前地方史的研究与考证,特别是隋唐之前的地方史,只有彻底摆脱地方志的束缚,另起炉灶,另辟蹊径。

参考文献:

《汉书·地理志》 中华书局出版 1962年6月第一版

《后汉书·郡国志》 中华书局出版 1965年5月第一版

《宋书·州郡志》 中华书局出版 1974年10月第一版

《三国志》 中华书局出版 1959年12月第一版

《 晋书·地理志》 中华书局出版 1974年11月第一版

《南齐书·州郡志》 中华书局出版 1972年1月第一版

《中国历史地图集》 中国地图出版社 1982年版10月第一版

《高邮县志》 江苏人民出版社 1990年12月第一版