2009-05-13 00:00:00 作者:粉琴 维琪 文/摄 来源:今日高邮

“老渔翁,一钓竿,靠山崖,傍水湾;扁舟来往无牵绊。沙鸥点点轻波远,荻港萧萧白昼寒,高歌一曲斜阳晚。一霎时波摇金影,蓦抬头月上东山。”

遥想当年,清代郑板桥书写这则诗歌时,飘逸流畅、霎间而就。

然而将这56字的作品刻在直径36厘米的薄胎瓷碗上,需要多少时间?扬州工艺美术大师、瓷刻大师杨达生花了3年时间!前不久,记者有幸见到了这只瓷碗。

薄胎瓷棒槌瓶成外交礼品

0.8毫米,也就是8张A4打印纸合起来的厚度。杨达生在厚度仅0.8毫米的薄瓷碗中刻字0.2毫米深,以刀代笔,逼真地刻出著名书法家的字。

1998年8月14日,他应中国民间艺术家协会邀请,带着一对高31厘米、直径11厘米、净重330克的薄胎瓷棒槌瓶,赴京参加首届国际中国民间艺术博览会。

杨达生和他的56字薄瓷碗。

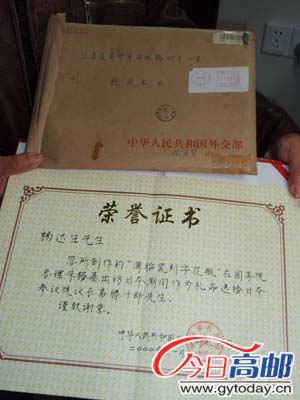

没想到,这两个瓶子不但获得博览会大奖,还引起了时任钓鱼台国宾馆艺术顾问吴云鹤的关注。吴云鹤对杨达生作品的评价是:“一个庞大的博览会,唯一值得骄傲的是杨先生的薄胎瓷刻。”“后来,外交部礼宾司打电话告诉我,朱�基总理出访日本期间,将我的薄胎瓷棒槌瓶送给了当时的日本参议院议长斋滕十郎先生。2000年11月10日,外交部礼宾司寄给我一本荣誉证书!”杨达生一边说,一边翻出当年外交部礼宾司寄给他的信件和荣誉证书。

在杨达生的家中,保存着不少国内文艺界著名人物的题词和各类媒体的报道。中国文联原主席周巍峙为杨达生题词:“精雕细刻,另有奇趣”。

此后,杨达生的薄胎瓷刻作品先后参加过2005年杭州西湖博览会、2007年扬州传统工艺展示会、2008年义乌博古收藏迎春艺术品展销交流会。新华社2007年10月5日将其作品的照片上了新华社图片网。

40多年钻研,练就陶瓷上的“刺绣”

杨达生1943年7月生于高邮县黄陂区沙沟镇(今属兴化市)一个瓷刻世家,曾外祖父江雨三是清末扬州著名的瓷刻家。祖父和父亲挑着担子走乡串街叫喊“补锅——补碗——”。当时,他们还帮人家在碗内或碗底凿刻姓氏。受家庭影响,杨达生自幼就喜欢在瓷器上刀刻玩耍,20岁时已经基本掌握在厚瓷上刻字的技巧了。

1964年,杨达生考取南京工学院(东南大学前身)无线电系后,动手能力进一步增强。他右手夹粗、中、细三支笔,左手握几种不同的三角尺,仅用17课时就完成了共有45个课时的制图功课。

外交部寄送的荣誉证书。

大学毕业后,杨达生分配在高邮的一家工厂里工作,车、钳、刨样样得心应手。工作之余,他醉心于瓷刻艺术。上世纪80年代初,一位兴化的大款出巨资,请杨达生在薄瓷碗上刻上郑板桥的“吃亏是福”四个字。但那时他的功力还不够,屡试屡败之后,他暗下决心,一定要在薄胎瓷刻的艺术道路上干出名堂来。

记者对比杨达生收藏的清代瓷刻作品与他现在自刻的作品,一个是密密麻麻的点状构成,一个是仿如笔墨写就的逼真再现,两者功力高下,一比便知。

杨达生薄瓷碗

这些年来,杨达生无论严寒酷暑,几乎每天晚上6时进工作室,12点过后才歇手。杨达生说:“薄胎瓷刻,字字艰辛。常常是刻到了快成功的时候失败了,哪怕一个小线条没有处理好,也会成为败笔,前功尽弃。”无数次的失败让他总结出一个关键技术:在薄胎瓷上雕刻的时候,必须先刻最难的部分,越细的线条,越小的点,雕刻难度越大。小线条刻好了,成功的几率将大大提高。

1985年,杨达生终于成功刻出了薄胎瓷花瓶。2007年10月,在扬州传统工艺展示会上,杨达生的一只刻有板桥书法“精神健寂寞,头角露潜藏”的薄胎瓷刻碗,标出了40万元的天价。杨达生解释说,为了刻好它,他先后花了3年的时间,刻坏了6只薄胎瓷碗,最可惜的是,有一次在刻最后一个字时,碗破了。可以说,每一件成功的作品背后都凝聚了他太多的心血。

清贫的“富有者”

雕刻薄胎瓷器,选瓷非常关键,杨达生选的是景德镇艺术瓷厂获国家奖的薄胎瓷,它渊源于宋代“胎薄透明”的影青瓷,创于明朝嘉靖、万历年间,素以“白如玉,明如镜,薄如纸,声如罄”著称。

几十年来,坐火车去江西景德镇选瓷,成了杨达生跑得最勤的旅程,他的工资除了生活开支外,其余都花在买薄胎瓷上。“每次都是挎一个大包回来,无论是买票、吃饭,还是上厕所,几十斤重的包裹,从不敢离身。”有一次,他买了7只薄胎瓷碗,为保安全,再买两个钢精锅装碗,常买火车硬座票的他破例买了一张卧铺票,谁知进了卧铺车厢,钢精锅仍没处放,不得已找来列车长协商,希望将薄胎瓷碗放到列车长办公室“过夜”。列车长看了他持有的外交部礼宾司荣誉证书,笑着答应了。

杨达生作品

他精心选瓷后,总是自己背着几十斤重的瓷器,小心翼翼地坐火车回镇江,再坐汽车返回高邮。杨达生告诉记者,每次他都是能背多少就背多少,因为是刻瓷,失败永远大大地多于成功。

杨达生将毕生的精力都用于对薄胎刻瓷艺术的追求,自己一直过着简朴的生活,大学毕业、技术干部出身的他曾遭遇下岗,8个月没领到一分工资,但他都咬着牙挺过来了。如今退休住在北海,家中还是水泥地面、白粉墙。但杨达生心中很富有,那一件件呕心沥血而制成的薄胎瓷刻作品是他给后人留下的宝贝。