2009-10-16 00:00:00 作者:真启梁 来源:今日高邮

——打造“东方邮都”邮文化再谈之四

高邮南门明清一条街,俗称“南门大街”。位于古高邮城南门外,长约三华里。高邮,在历史上就是一个“今古繁华所在”(蒲松龄:《醒世姻缘传》第88回),尤其在明清时期,随着京杭大运河的功能增强,明代盂城驿的开设,高邮南门大街就愈显繁华。所以直到今天,南门大街一直被人们昵称为“高邮南门明清一条街”。南门大街起源于何时,这已无从考证,但是南门大街应该说是与高邮城垣、城门紧紧地捆绑在一起的,南门大街因高邮城的形成应运而生。

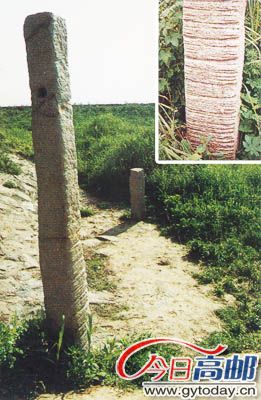

运河水驿道纤夫石柱

“高邮”之名源于秦朝,高邮设县当在汉元狩五年(公元前118年)。设了县就应该有城垣,由城垣而形成南门大街。高邮城垣有据可查的是从北宋赵匡胤登基开始。《高邮州志》载:“北宋开宝四年(971年),知军高凝�主持建筑高邮城墙。南宋绍兴初年,抗金名将韩世忠命其部属董曼营缮。淳熙乙巳十二年(1185年),郡守范嗣蠡建楼于四门上:东为武宁门、捍海楼,西为建义门、通泗楼,南为望云门、藩江楼,北为制胜门、屏淮楼。清乾隆九年(1744年),知州许松洁修城,更四城门楼名,东为挹春楼,西为宁波楼,南为朝阳楼,北为迎恩楼,又于南北开二水门道通市河。明洪武丙午复甓以砖,修南北水关。

既然高邮城垣、望云门及藩江楼、朝阳楼的存在确凿有据,再加之“南门开二水门道通市河”,又“修南北水关”,这样,在南城门外形成一条南门大街也就完全在情理之中。而且还有更重要的一点是,南门大街上距望云门仅一箭之遥的便是馆驿巷,明洪武八年(1375年),盂城驿就开设于此。京杭运河上一处水陆兼备的中上等水马驿——盂城驿,以500年的辉煌带给南门大街的昌盛,高邮人是有目共睹的。南门明清一条街与盂城古驿血肉相联。

南粮(盐)北运促进了南门大街的繁荣。

元、明、清时的北京,粮食、食盐非常匮乏,物资极其紧张。庞大的国家机器,众多的京师人口,再加之北方战事频繁,烽火连年不断,急需大量的官需、军需、民需物资(粮盐)。《元史·食货志》说:“元都于燕,去江南极远,百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”元政府一度推行海上运粮,后因沉船过多和海盗侵扰仍改为运河运粮。而明清时期,漕河(即大运河)成了当时的一条经济命脉。所谓“天下大命,实系于此矣”(《读史方舆纪要》卷129)。永乐时,还对济宁至临清之间长达三百八十里的一段运河进行整治。两京间从应天府经山东至顺天府沿途置水驿46所,高邮盂城驿即为其中之一。驿站的主要功能之一是转运军需、官需及贡品,而军队所需的粮盐和宫廷的贡米,都是通过驿站来运输的。

大运河粮运、盐运繁忙,高邮作为其中的一个重要环节,自然是热闹无比。而且,盂城驿一带还是里下河平原粮食和食盐的中转站。从《清代高邮州境图》上可以看到南门大街东侧、盂城驿东南有一片水面浩荡的水域——马饮塘和盐塘,它们的东边有一条南澄子河向东连接泰州、南通,另一条北澄子河向东北连接兴化、盐城,也就是说在当时交通运输很不发达的里下河地区,大量的粮食、食盐都是汇集到这里,再转装至上河(运河)的红船北上运抵京城的。一些至今仍在沿用的地名、巷名就是最好的证明:北澄子河古名运盐河,它东连沿海各盐场;马饮塘、盐塘是粮盐船舶停泊之地;运粮巷、盐塘巷,正是挑夫挑运粮盐上大运河的通道。至于京城更多数量的民间用粮则是由运河漕运来完成。关于高邮的漕运系统,史书似乎未见详细说明,我们不妨从“运盐河”、“运粮巷”、“盐塘巷”、“马饮塘巷”这些时代特征非常鲜明的地名上,想见它们两者(这里指通过驿站的军运官运和通过漕河的民运)具有相通相连、相辅相成的同一性。在里下河一大片区域其转运途径大抵如此。

由于南门大街和马饮塘、盐塘一带是明清至民国时期粮食和食盐的中转站和集散地,这里的粮盐民间贸易也非常发达。其时,北至西门湾,南至五里坝,船接船、船帮船,里外四五档,不下上千条,人头攒动,号声连天。《三续高邮州志》卷一“物产”载:“历年输出稻谷,就南门外一处调查,岁约五十余万石,麦豆及芝麻等半其数。”这里指的仅是民间贸易,还不包括通过盂城驿和漕运系统所调运的粮盐。曹竟成、吴伯颜等已故文史、水利老专家曾介绍,民国以后,虽然驿站已经废止,但上下河的粮盐贸易关系、北方和南方的粮盐调运关系,都得以传承,甚至还进一步发扬光大,货运依旧十分兴旺。外地在南门开栈设庄的有二三十家,本地也有五六十家。大的有员工三四十人,小的也有四五人。除了粮油盐的商行,南货店、广货店、杂货店、布店、米厂、茶馆、旅店等也都很兴隆。(请本文图片作者与本报联系,以奉稿酬)