2010-02-10 00:00:00 作者:任仁 文/摄 来源:今日高邮

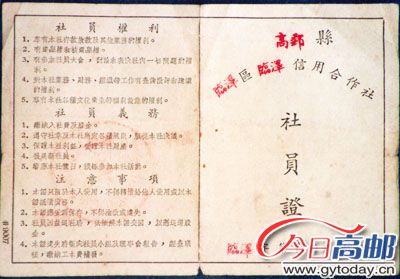

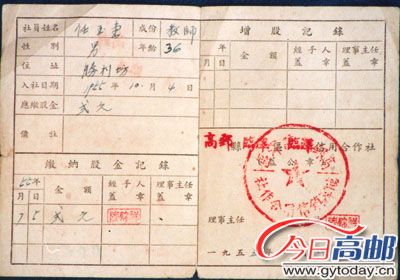

记者数年前就有了这份“临泽区临泽信用合作社社员证”,直到数日前,才与当年在信用合作社工作过的陆锦祥先生联系上,向他了解半个多世纪前的一段历史。

今年77岁高龄的陆锦祥先生,见到这份久违的“社员证”,十分惊喜。他连忙戴上眼镜,仔细端祥,并连声说:“这是经我手办的。”

根据1990年版《高邮县志》记载,我市于1953年秋季在张轩乡成立了信用合作社,同年冬季成立武安信用合作社,1954年下半年全县各乡均成立了信用合作社。信用合作社是为农民群众进行资金互助的社会主义集体所有制的金融组织。

陆锦祥告诉记者,当年他20岁左右。年长他11岁的哥哥在1946年随共产党部队“北撤”后,他父母担心陆锦祥中学毕业后也远走高飞。因此,陆锦祥虽然先后在高邮、上海等地读初中,可是未等他毕业,他父母就将他召回临泽,留在身边。

陆锦祥先生

陆锦祥虽然初中未毕业,可在那个年代也算是有文化、有知识的青年,于是就到临泽镇政府帮帮忙。恰巧那时临泽成立信用社,于是镇里就让陆锦祥“帮帮忙”,到信用合作社工作。

临泽信用合作社成立之时,办公地点就在镇政府里,而整个“合作社”就他一名工作人员。陆锦祥说,当时成立信用合作社,不是所有人都可以投股,“地主、富农、坏分子、反革命”等受管制的“四类分子”,不得成为合作社社员。只有劳动者如:工人、农民、手工业者、教师、医生、干部以及城镇居民等,才有资格入社成为社员。

临泽信用合作社虽然仅陆锦祥一名工作人员,但是劳动者购买股金的工作,由临泽镇政府下属的团结、胜利、太平、巩固、寿松等10多个“坊”的工作人员进行动员。“坊”,相当于现在的“社区”,只是规模远比“社区”小,那时的“坊”也就是三五条街巷的地盘。

上世纪50年代,临泽镇人口在4500人左右,平均每户成员不少于五六人。那时,基本上是一户之主才有工作,其老伴多为家庭妇女,户主一人上要赡养老人,下要抚育子女。陆锦祥说,虽然股金只有两元一股,但由于那个年代各家各户的经济都不富裕。因此,虽经动员,但认购股金只有几百元。

陆锦祥经手办理股金不久,国家开展“公私合营”运动,他遂由“公家人”又回到自己祖上创办的米厂。他祖上由开磨坊、烧饼店,逐步发展到开米厂(字号“万顺”)。到他父亲创建“泰来”米厂。由于他兄长参加共产党,国民党“还乡”后,没收了“泰来”米厂的生产设备。其父靠亲友接济又创建了一家“大来”米厂。陆建华先生数年前在一篇忆旧的文章中说到“‘大来’米厂的机器声,在他少年时代就留下了很深的印记”。

“公私合营”那年,陆锦祥的父亲已年老体弱,所以陆锦祥就从信用合作社回到“大来”米厂,接替他父亲,作为私方业主,参与“公私合营”。

据陆锦祥回忆,当年他经手的股金,全部上缴到高邮银行单独立账管理,有关股金使用情况他不太清楚。他也坦言,虽然自己从事股金经手的工作不到一年,但却知道一年到期时股金分红的事并未兑现。

记者从1990年版的《高邮县志》中得知,1954年全县信用社共88个,社员人数6万人,共吸收股金19.58万元,放款余额4.35万元,转存银行12.88万元。农村信用合作社自上世纪50年代成立至1979年,从未清理过股金,而且遗失不少。

1980年,我市信用社进行清股,换发新股票,遗失股票的只要证据确凿即予以补发。

记者手中的这份已经泛黄的“社员证”,现在能否到信用社兑换到多少人民币已不重要。它的存在,见证了我市信用社创建之始的那段历史故事。