2010-08-12 00:00:00 作者:张晓晖 文/摄 来源:今日高邮

——访原生态民歌民间采集者史德元

源于高邮农村劳动生活的高邮民歌,韵味独特,随着社会的发展,这些民歌的传承人逐年减少。为了保护即将失传的部分高邮民歌,30年来他走遍了临泽、川青及周边乡村的角角落落,写下了十多万字的手稿,踏破了几十双布鞋……至目前已经搜集整理300多首高邮民歌的他,只有一个朴素的想法,“记录整理这些民歌,使其能够得以传承”。

他就是临泽镇的史德元。近日,超级民歌迷项俊东带着记者来到临泽采访了他。

史德元

从小对原生态民歌很有感情

“我家里人都喜欢唱原生态民歌。”一见面,史德元就告诉记者,自己是川青董潭人,从小生活在农村,周围会唱原生态民歌的人很多,“人们下田插秧、干农活时嘴里都会哼哼”。史德元的父亲也是当地一位小有名气的民歌手,久而久之史德元便与原生态民歌结下了不解之缘。

史德元的学习生涯一直比较顺利,小时候家里虽然很穷,却由于他的天赋和对学业的坚持,家里人尽一切努力把他“拉扯”成了一名高中生。1980年从川青高中毕业后,史德元先后在董潭村、川青乡政府、派出所、文化站从事宣传报道等工作。这期间他一直没有放弃学唱民歌,从参加工作起,他便萌发了到民间采集原生态民歌的念头。

为方便采集借钱买录音机

“可能是命中注定,刚工作正好要求搞三套集成的搜集,而我很荣幸也很快乐地从事了这项搜集工作。”史德元憨笑着说,当时自己还年轻,每天起早带晚,走遍了川青乡25个村,广泛地接触、寻找、采访民间歌手和民间艺人,搜集整理民歌、民谣、民谚、民间传说故事。而让史德元遗憾的是,那些能够讲出故事或着能够唱民歌的人,都已年过半百,有了已近80、90岁了。

“怎么办,这些都是民间文艺的瑰宝!”心急之下,当时工资才只拿十几元钱的史德元,为了采集方便,一咬牙跟别人借了十来块钱,托亲戚从上海买回来一台录音机。史德元有点不好意思地说:“当时还是计划经济时代,那台录音机可能是走私货呢。”

从此,史德元视录音机如宝贝,总是拿一件破衣服裹了又裹,因为走访得来的录音资料全在里面。当时农村道路不好走,史德元总是一个人背着个录音机走村入庄,四处找歌。布鞋不知走破多少双,其中辛苦只有他自己知道。有时为了找一个采访者,他会走到几十里的村里去。川青是水乡,河沟众多,当时交通不发达,田埂上时常有蛇虫出入,但他从没退缩过。

“有时走在路上没人,我就自己学唱民歌,边唱边给自己鼓气。”史德元告诉记者,“别看这些民歌有些技巧要求很高,难度较大,但很有特点。”“给我唱一段吧。”见记者有兴趣,史德元更是来了兴致,拉来嗓子便唱了起来,唱起了民歌的史德元不仅声音激越高亢,表情还神采飞扬,双眼也炯炯有神。

搜集民歌吃尽辛苦

“这些歌都是好东西啊,是我们高邮特有的文化。如果再不保护实在是太可惜了。”史德元叹息道。“现在唱流行歌曲的人多了,往往在询问当地的民歌情况时,当地村民却答不上来。”

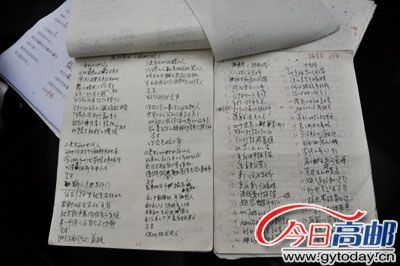

“原生态民歌丰富多彩的内容,是人民生活的一面镜子,创造原生态民歌的是人民。”史德元说,尽管三套集成搜集早已结束,但他仍坚持用业余时间进行采集,并且他把搜集来的民歌进行提炼和升华,他指着厚厚一叠手稿告诉记者,“像《插青苗》、《手扶栏杆唱十声》、《五更里独占花魁》这些民歌,已近绝版”。

“吴长富、朱宏元、史福同……”史德元一口气报出了许多民间的音乐人,他向记者介绍道,因为所有的民歌都来源于民间,而唱这些原生态民歌的民间音乐人几乎都老了。

史德元还跟记者讲述了一件最难忘的事。一次,他在单位上听说川青小葛村有个史福同唱得不错,下班后就买了包烟跑了5里多路去找他。而史福同也是个爽快人,现场唱了两首后,史德元心花怒放。于是,当天晚上,史德元便一鼓作气把他所有会唱的歌都录进了录音机里,这一录就录到了晚上十一点多钟……当时正值秋末冬初,由于太兴奋,回家的路上,史德元连人带机器,不小心滑落到田埂边的水沟里,冰冷的河水冻得他直打哆嗦,而最让他心疼的是,录制了下一午的民歌磁带和录音机全报废了。更让他想不到的事,没过多几久,传来了史福同过世的消息,这令他难过万分,对他来说,民间音乐人的去世就仿佛是瑰宝的流失,但自己悲痛却又无可奈何。

让原生态民歌永远传承下去

“搜集民歌也给我的生活带来了不少乐趣。”史德元骄傲地告诉记者:“上世纪90年代,市文联出的一本《珠湖的传说》民歌集中,一下就用了我收集的11首曲子。”

“包括现在,只要有时间,我都会深入村庄田头去搜集。”史德元说,自己最开心最享受的是,晚上回到家,抱着心爱的录音机进书房,关上门,慢慢地欣赏一天的收获。有时一关就是一夜,直到凌晨。尽管妻子常常抱怨,说他不爱惜身体,对此他总是乐呵呵地跟妻子解释,“高邮被中国民间文艺家协会正式授予‘中国民歌之乡’,一个地方区别于其他地方而存在,必须有一些有代表性,有自己特色的东西。高邮民歌是最能代表一个我们这个地区人的精神的,是经久不衰的。作为一个热爱家乡的民歌搜集者,我也只有尽我最大的努力去保护好它们,把我所知道的东西介绍给大家。”

采访结束前,史德元还说,他将继续搜集下去,争取将来原自己出一本高邮原生态民歌的书,让这些原生态民歌能够永远传承下去,并且他自己也给将要出版的书名订好了名字——《多情的水乡 多情的歌》。

在这里,让我们一起祝愿史德元能早日实现自己的梦想!