2010-08-20 00:00:00 作者:许伟忠 来源:今日高邮

金榜题名,自古就被视为人生的三大乐事之一。元�六年(1091)春三月,秦少游的三弟秦觏秦少章金榜题名,荣登马涓榜进士第,后任仁和主簿。此前,少游的叔父秦定于熙宁三年(1070)进士及第,少游本人于元丰八年(1085)蟾宫折桂。从秦定到少游、少章,其时间跨度仅为21年,高邮秦氏一门便有三人荣登金榜。这是一件光宗耀祖的事情,作为兄长,少游自然为弟弟高兴,同时也为秦氏门宗自豪。他在《送少章弟赴仁和主簿》诗中说:“风流以及汝,三通桂堂籍。”其喜悦豪迈之情溢于言表。但是,作为当事人的少章的心态如何呢?少游诗中没有提及,而在张耒的文章中却有明确的记述。

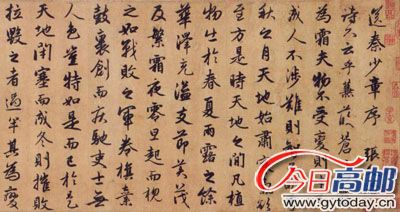

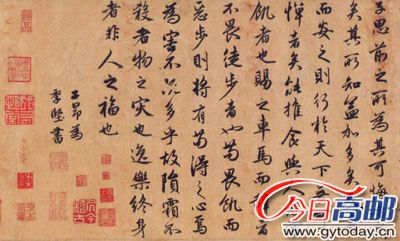

张耒字文潜,与秦少游同为“苏门四学士”之一。秦少章的知名度本来远不及兄长秦少游,而礼部会试每届中第的举子也不下三四百人,一个普通举子中第后的心态如何,一般不会成为人们热议的话题。赋诗撰文为少章送行的非止少游一人,还有少游的亲家公范祖禹、少游的同门师友晁补之等,然最为引人注目的是张耒的《送秦少章赴临安簿序》(临安即仁和)。《序》以其新颖独特的视角、富有哲理的寓意、“汪洋冲淡”的文风,成为历代传诵的一篇美文,而秦少章的名字也随文章的流传更为世人所熟知。《宋文鉴》、《宋文选》都选载了此文,2009年湖南省普通高等学校招生考试还将此文选为语文试题,作为古文阅读分析的重头戏。

张耒说:“举子中第可少乐矣,而秦子每见余辄不乐。”秦少章中第后为何高兴不起来,这还要从他考试的动因说起。高邮秦氏是书香门第,视读书仕进为人生正途。少游的祖父承议郎,曾在南康为官。父亲元化公曾在京城师从名师胡瑗,希冀能进科场一试身手,遗憾的是身体多病而早逝。叔父秦定早少游15年登进士第,而少游在科场打拼近二十年,终于如愿以偿。出身在这样一个家庭,少章没有可能按照自己的意愿设计人生之路,除了读书仕进他别无选择。少章的生平虽无专门的著作记述,但是我们仍然可以从少游及其诗友们一鳞半爪的记述和相关史料中,理出一个大概的路线图。

少章为仕进而读书,起步较早。有史可征的可追溯到元丰四年(1081),少游第一次科场失利后,曾经寄书苏东坡,云:“入夏,又为诸弟辈学时文应举。”《秦瀛重编淮海先生年谱》(以下简称《秦谱》)亦有“与弟觏觌两先生,习制科之文”的记载。比起兄长少游,少章学习的条件可能要优越一些。因为那时少游已经结识苏东坡,并成为“苏门四学士”之一,与苏门其他弟子交往频繁,这就为其弟广泛交游、拓宽视野创造了条件。《秦谱》载:“先生弟少章觏客京师,游张文潜、黄鲁直之门,家构小室,鲁直以‘寄寂’名其斋,赠之以诗;先生亦以诗寄觏、觌两先生。”这个时间大约在元�二年至四年(1087-1089)之间,一同客居京师,游学张耒、黄庭坚之门的还有少章的二哥少仪即秦觌。而且二人还辟有自己的书斋,黄庭坚为之命名“寄寂”。斋名为什么叫做“寄寂”,揣摩黄庭坚的诗句,“寄寂喧哄间,此道有汲引”,“欲闻寂时声,黄钟在龙笋”(《次韵子实题少章寄寂斋》),书斋大约位于闹市,在此读书有点闹中取静的味道。而今日读书寂然无声,正是为了他日的一鸣惊人。为寄寂斋题诗的还有孙莘老的儿子孙子实,少游此诗虽在蔡州教授任上,亦赋诗《觌觏二弟作小室请书鲁直名曰寄寂作此寄之用孙子实韵》。从少章的性情来看,他是一个能静心读书做学问的人。《王直方诗话》中有一个掌故,说少章中第之前一直未娶妻,陈师道曾作诗《嘲秦觏》:“长铗归来夜帐空,衡阳回雁耳偏聪。若为借与春风看,无限珠玑咳唾中。”不愿早娶,大约也是为了安心读书吧。而陈师道当时亦未娶妻,故诗中多有相互调笑的意思。

更为幸运的是,元�四年夏四月,苏东坡出任杭州太守,少章曾经从之为学,令人羡慕。黄庭坚为此写了一首很有名的诗《送少章从翰林苏公余杭》,诗云:“东南淮海惟扬州,国士无双秦少游。欲攀天关守九虎,但有笔力回万年。文学纵横乃如此,故应当年有季子……”诗中“季子”即指少章。少章对东坡十分敬仰,在杭州期间,曾作诗一首:“十里荷花菡萏初,我公所至有西湖。欲将公事湖中了,见说官闲事亦无。”(《献东坡》)一说此诗为少游所作,然从诗中涉及的西湖景、情来看,应以少章所作更为合理。然而少章从东坡学不到一年,便于次年正月辞别而归。临行东坡作《太息》一篇为之送行,曰:“……少游之弟少章,复从吾游,不及期年,而议论日新,若将施于用者,欲归省其亲,且不忍去。乌呼!子行矣。归而求诸兄,吾何加焉?作《太息》一篇以饯其行……”少章辞行的公开理由是“归省其亲”,去探望已被少游接至蔡州任上的母亲。体味文中的情感,东坡对少章的离去还是十分惋惜的。不可否认的是,少章得东坡指点,进步明显,虽“不及期年,而议论日新”。黄庭坚对此也给予充分的肯定,题少章诗卷云:“少章别来文字��日新,不唯助秦氏父兄欢喜,予与晁、张诸友亦喜,交游间,当复得一国士。”(《秦谱》)正所谓“士别三日、当刮目相看”也。

少章的仕进之途并非一帆风顺,元�三年二月,少章参加礼部会试铩羽而归。《秦谱》载:“苏公轼孙公觉同知贡举,少章觏与李方叔�并落。”这一年,时任翰林学士的苏东坡、吏部侍郎孙莘老为主考官,“苏门四学士”中的三员大将黄庭坚、晁补之、张耒等同为参详、点检试卷等官,少游的姑父李常宁名登榜首,高中状元,而少章与“苏门六君子”之一的李�双双落榜。时隔三年,就在辞别东坡的次年,少章终于不负众望,冲刺成功,成为高邮秦氏门宗的第三位进士。

少章中进士而不乐,其实从其应试前的态度已可见端倪。有一次,少章拿出自己为科举准备的文章给张耒看,说:“惟家贫,奉命大人而勉为科举之文也。”张耒十分清楚地记得,少章当时的神色“愀然”,似乎非常不高兴、不情愿。浏览文章后张耒的感觉是,“异时率其意为诗章古文,往往清丽奇伟,工于举业百倍。”也就是说,他给张耒看的科举文章,远远不及此前率意而为的诗文。与少章类似的语言在少游的笔下也曾出现过,元丰元年(1087)底,在给东坡的信中说:“比迫于衣食,强勉万一之遇。”兄弟二人科场打拼,或迫于生计,或迫于长辈的压力,用少章的话说:“异时一身资养于父母,今则妇子仰食于我,欲不为吏,亦不可得。”过去我受父母养育之恩,现今要对父母尽赡养之道,而除了做官,再没有其他谋生的手段,实在是不得已而为之。其实比较一下,兄弟二人的差异还是十分明显的。少游早年的人生理想就是博取功名,建立功业,报效国家,“迫于衣食”只不过是科场初次失利后的一种自我解嘲吧。而少章从考试前的“愀然”到中第后的“不乐”,其对待功名的态度是一以贯之的。张耒问少章为何不乐,少章直率地回答:我是一个性格孤傲的读书人,平日里率性而为。饮食起居,举止言谈,不愿勉强自己而屈从他人。今一旦为官,必定为应酬他人而失掉自我。我少时自由自在惯了,真后悔日后祸难会随着为官而跟着到来。少章还用了一个十分形象的比喻:“自令今以往,如沐漆而求解矣。”进入官场就好比用黑漆沐浴,要想清白自身,是万万不可能的了。少章的话未免消极,但并非全无道理,而且不幸的是被少游后来的经历所印证。少游进入官场不久,就被卷入无情的党争漩涡,屡遭迫害打击,被放逐南方瘴疠之地达七年之久,丧失人生自由,最后竟至客死他乡。

张耒为少章送别写序之时,党争尚未趋于白热化,故而他对少章的人生态度是持异议的。他像一位善于循循善诱的兄长,给少章以语重心长、丝丝入扣的引导。文章开篇引《诗经·蒹葭》之句,“蒹葭苍苍,白露为霜”,引出“物不受变则材不成,人不涉难则智不明”的观点。接着以草木不同季节的不同经历为喻,草木春夏得雨露润泽而枝叶繁茂;秋冬遭严霜侵凌而枝残叶败。然而草木经霜却是一个“弱者坚、虚者实、津者燥,皆敛其英华于腹心”的过程,也是其成为有用之材的一个必经过程,进而说明“损之而益,败之而成,虐之而乐”的道理,为下文的说理做好铺垫。在引少章说出为官不乐的原因后,即开始有针对性地劝解。张耒没有侈谈建功立业、报效国家的大道理,也没有灌输博取功名、光宗耀祖的世俗观念,而是煞费苦心,寻找相通之处,力求引起少章情感上的共鸣。他把少章年少时的自由自在比作草木之春夏,如今为官的不乐比作蒹葭之经霜,进而引出“迁之为贵”的核心观点,并以重耳流亡在外十九年、最终回国成就霸业,伍子胥逃奔他国,终究完成复仇大计为例,说明人在遭受困顿、忧患之时,正是经受锻炼、充实自我的过程,好比草木经霜而敛英自成一样。

依常理论,张耒这一篇美文既然能够引起世人的阅读兴趣并受到启迪,想必其动之以情、晓之以理的劝说,也定能拨动少章的心弦,对其以后的人生之路产生不可小视的影响。然而,后来少章为官仅止于仁和主簿,从表象上看张耒的劝解并未达到预期的效果。然而换一个角度看,此后朝廷中党争迅速升级,少游深陷其中,在元�党人碑中被列为余官之首,其子女、亲属受到牵连。视此,我们是否可以说:张耒的劝解是成功的,少章后来也是非常努力的,他的前程本来也是难以限量的。是残酷的党争让张耒的一片苦心和少章的一番努力,统统付诸无情的东流之水。