2010-10-22 00:00:00 作者:佚名 来源:今日高邮

王干,1960年生,江苏兴化人,扬州师院中文系毕业。1979年开始发表作品,写作评论、散文、小说100多万字。 1990年加入中国作家协会。现任人民文学出版社《中华文学选刊》主编。 著有专著《世纪末的突围》、《迷人的语言风景》(合著)、《苦涩的世界》、《揭开朦胧之谜》,评论集《王蒙王干对话录》、《南方的文体》,散文集《静夜思》等。 2010年作品《王干随笔选》(人民出版社2009年9月)获第五届鲁迅文学奖(2007—2009)(散文杂文类)。 王干上世纪八十年代曾在高邮市工作,并在高邮走上文学道路,自称是高邮人。

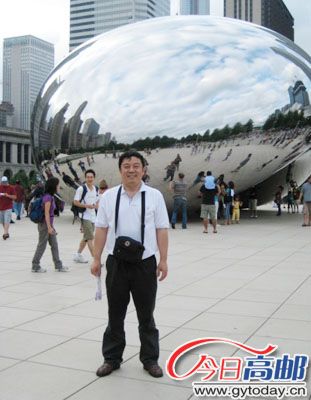

王干

《王干随笔选》精选王干近年来写作的随笔五十余篇,涉及到历史、文化、地理、时尚等领域,作者以灵动的笔墨、犀利的笔触,对当下文化的诸多问题进行思考,同时具有较强的知识性、趣味性,其中一些篇目为《读者》、《新华文摘》、央视《子午书简》选用。 在书的后记里,有一段话可以表明王干对待随笔写作的态度:人的质量决定随笔的质量,人的品味影响随笔的品味。一个工于心计的人写不好随笔,一个缺乏幽默感的人不能自我解嘲自我反思的人也写不好随笔,一个不学无术的人不配写随笔,一个光知道掉书袋的人与随笔无缘。随笔可能还与人的性格有关,一个为人随和的人往往比生性拘谨者更接近随笔,一个处处设防的人不敢涉猎随笔,一个伪君子则不知随笔为何物。

讲述《女人为什么写作》

向鲁迅学习散文

我一直认为,鲁迅的散文《野草》、《朝花夕拾》是新文学的高峰,至今无人超越。他的杂文更是将笔记、随笔和檄文不露痕迹地完美地结合起来,至今也无人超越。甚至杂文随着鲁迅的逝去,这一文体的存在也显得有些“世遗”(世界文化遗产)的味道,一个杰出的大师创立的一个艺术种类,是不能让他轻易消失的。

鲁迅的有些小说也是散文化的,《故乡》如果作为一篇散文的典型文体,选入中学教材或许更有利于学生理解散文的文体特征。《一件小事》也是散文的路数。这丝毫不影响鲁迅作为一个优秀的小说家存在。他的小说被人们充分认识,也为人们广为继承。但散文似乎不大引起人们的关注,至少关注不够。他的一些学术著作,比如《中国小说史略》其实也是用笔记的文体写就,而非我们现在流行的文学史体。

我对鲁迅的喜爱是从散文开始的,在《向鲁迅学习爱》的一文中,我说到了《两地书》对我的影响,而第一次读到《野草》的序言,我一下子明白了鲁迅的伟大所在。一直想写一本关于《野草》的论著或长一点的论文,但老觉得笔力不逮,就将这些感受和心得写成了随笔发表。在这位革命家、思想家、文学家的散文里,我发现有一个柔软的鲁迅、忧郁的鲁迅和怀旧的鲁迅,我的写作就不再担心孤寂和寒冷。 王干

吃不到葡萄说葡萄甜

吃不到葡萄说葡萄酸,酸是因为心里的感受。

葡萄挂在葡萄架上,有主人看守,吃不到当然说葡萄酸。

也可能是数量少,被别人吃了,出于嫉妒,说:酸死了,酸掉牙了。

当然还有吃了葡萄,说葡萄酸的,因为葡萄没有成熟,确实是酸。

说葡萄酸还有另一种原因,就是吃得太多了,味蕾变异了,所以酸。

吃了葡萄说葡萄甜的,是正常的。如果吃不到葡萄,却说:葡萄是甜的,葡萄还是好吃的。

这是说真话,这是诚实,这是尊重科学。这需要克服自己内心的挫折感,化解掉味蕾里的酸感,才能勇敢地说出,并不因为我吃不到葡萄,葡萄才变不甜。

吃不到葡萄说葡萄酸,某种程度上也是一种指鹿为马,因为葡萄明明是甜甜的,你非要说酸的,其性质与把马鹿混淆一样糟糕。但人们往往原谅故意搞错葡萄味道的人,而坚决不能原谅混淆马鹿的人,因为吃不到葡萄说葡萄酸的人,最多说这个人小心眼,而不会怀疑他的品质问题。而指鹿为马则不仅是人品问题,还是政治品格甚至历史问题。一个对动物的识别,一个是对滋味的判断,怎会有如此大的价值判断上的差异呢?

吃不到葡萄说葡萄甜的精神,某种程度上是一种科学精神,是捍卫科学的唯物主义精神;而吃不到葡萄说葡萄酸,却是一种唯心主义。所以,提倡吃不到葡萄说葡萄甜,反对吃不到葡萄说葡萄酸。

小小葡萄,能考察一个人的世界观。王干

十八岁,母亲送我上学

1978年.我十八岁。

十八岁那年,我做了些什么?现在想起来,还挺丰富的。

我写了第一篇文学评论,是关于天安门诗歌的。据说也是天安门诗歌的第一篇,是发在学校的墙报上。当时天安门事件没有平反,我当时抄了很多的诗歌,有感而发。

我那年写的短篇小说,后来在《雨花》发表了,第一次发表小说,今天来看,还是“少年写作”呢。

我向现在的老婆写了第一封情书。

当然最重要的还是我被录取了。

1977年恢复高考,我壮着胆子参加了高考。为什么说壮着胆子?因为那一年结束十年动乱之后的第一次高考,难度太大。如果说高考是“千军万马过独木桥”的话,1977年的高考是“千军万马过独木桥”难度的10倍。因为积压了大量的人才,我要和我的兄长、老师、领导去竞争,而我的中小学时代正好是1966至1976年之间度过的,毫无疑问,这十年的教育质量是最差的,所以去参加高考和那些各方面比我都优秀的人PK是自不量力。

因此,我这一届的中学同学就我一个人通过了初选。后来参加了复试,我居然把作文题目做错了,我做好了下一年再考的准备,但是后来还是被录取了,可能是其他功课考得还不错吧,勉强上了录取线。当然,是录取到师范。我心不甘,因为我填的都是名牌大学的中文系、哲学系,与我的理想相去甚远。可家里人很高兴,很有面子,中了状元一样开心。和我同时考试的中学老师也没能考上,第二年才考上,而这位知青老师是南京一中(名校)老三届的高材生。而且,我当时的文学偶像团委书记也和我考进了同一所学校。横向比较,我也觉得挺有成就感的。

1978年3月8日,新生报到。母亲执意要送我前去,我坚决反对也没用。她说,一年土,二年洋,三年不认爹和娘。实际是,我从没一个人出过远门,一直在自己的家门50华里的范围内活动,母亲不放心。清晨5点,我们坐轮船出发,到一个叫老阁的地方下船,然后再换轮船。像今天坐飞机要转机一样。折腾到终点码头时,天色已黑,已经晚上八点多了,前来接站的同学早已散去。我们带着行李步行一个多小时,才到学校,幸亏母亲前来,要不然那些行李我一个人根本没法拿。

两件事让我印象深刻。一是由于我们到得迟,学校的招待所(只有几张床)已经客满,我和母亲去找招待所的路上,向一位女同学问路,她说没有床位了,不要去了,这位女同学说,现在已经十点多了,要不然让你母亲到我宿舍里去住吧。我们以为她宿舍里有空床,就让母亲去了。后来母亲告诉我,这位同学和另一个女生挤在一张单人床上,让母亲睡在她的床上。我到现在还记得这位女同学姓白,名字没问,是工农兵学员。这几乎让我一下子改变了对工农兵学员的印象,因为当时的工农兵学员是推荐上学的,不是考上去的,所以我们这些没关系推荐上去的,老觉得工农兵学员占了我们的份额,用今天的话说“动了我们的蛋糕”。这位白同学的举止,让我至今感动。后来,我在校园里见过她,我腼腆地想向她致谢,而她好像并不认识或不记得我了,所以一直没有机会。她长得很白,很漂亮,很苗条,个子比我高。不久,就毕业离校了。

第二件事就是第二天的凌晨,母亲来到宿舍,拉醒睡梦中的我,说要赶轮船去了。我嘟嘟囔囔应了两句,又睡下去了。第二天醒来,我发现真正地离家了,我一个人开始独立生活了。我非常想念家,想念母亲。同来报到的团委书记见到我,问:你妈妈何时走的?我说早晨。他说,你没去送啊?我突然发现自己犯了一个巨大的错误,懊悔不已,赶紧写信回家表示自己的悔意。过了一个多月,母亲到杭州出差,绕道来看我,这一次我将母亲送到车站。母亲的同事说,王干长大了。

多年之后,女儿去美国念博士。母亲说,我能不能帮她去烧饭啊。我说,签证很困难。母亲几天不乐意。女儿出国的第二天,母亲说,她做了一个梦,她去美国了,在超市里,那些人说话她听不懂,一急,梦醒了。