2010-12-21 00:00:00 作者:张晓晖 文/摄 来源:今日高邮

30岁时因患强直性脊椎炎,他不得不病退在家休养。长期的病痛折磨没有将他击倒,反而坚定了他刻苦自学雕刻艺术的决心。经过近十年的努力,不管是木质的、竹质的还是石质的材料,通过他的精雕细刻,这些材料都有了灵性,成为了一件件精美的艺术作品。

近日,记者随热心读者项俊东采访了这位“民间艺术家”。

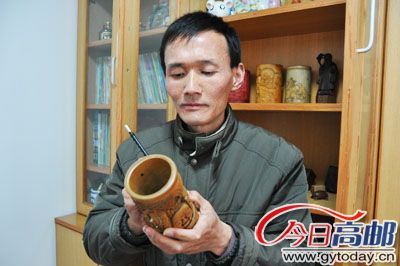

祁文来在专心雕刻

雕刻是他的最爱

祁文来对雕刻有着一种天生的喜爱。“小时候,我随母亲去上海舅舅家,看到他在家里雕刻小玩意,就特别着迷。”祁文来介绍说,后来上初中时,学校办了航模和雕刻兴趣班,自己就报名参加了。

“记得当时学校老师是从外地请来的,虽然没上几堂课,但是就是那时我懂得了雕刻的基本技法。”祁文来说,家里打扫卫生,我就把那些从床底下、墙旮旯里找出来的废木头当宝贝,干完活就抱着它们到一边去雕刻。

“那时候的孩子几乎没什么玩具。刚开始我只是给自己刻些刀、枪等,后来被伙伴们看到了,都说好,个个都想要。”就这样,祁文来的兴趣越来越浓。但是,工作之后,由于忙工作,祁文来就暂时放弃了雕刻。

30岁时,祁文来常常感到腰背疼痛,后来症状日渐加重,并向上发展,渐渐感到腰部不灵活了。以后几年,经过北京、上海等各大医院诊疗,他的病被确诊为强直性脊椎炎,他只好病退在家休养。从33岁那年起,他几乎把空闲时间全部用来钻研雕刻。

自学雕刻艺术离不开家人支持

雕刻是一门艺术,需要较高文化修养、具有一定的古汉语和书画功底。虽然有以前的一点雕刻底子,开始专业研究雕刻艺术的祁文来却遇到了不少难题。

“别说没有老师指导,在高邮连专业的雕刻工具都找不到。”祁文来说,“好在家人对我搞这个挺支持的。”于是,祁文来买来了《中国雕刻文化鉴赏》、《中国玉器文化鉴赏》、《中国文房四宝文化鉴赏》、《中国青铜文化鉴赏》等一系列专业书籍,从自学开始,一点一点琢磨。

祁文来边看书边实践。“刚开始的第一个作品,灵感来源于家里养的几只乌龟。”那段时间通过仔细观察,祁文来用自制的雕刻工具,雕出一只长约30厘米、宽20厘米,伸着长脖子等着主人喂食的“木乌龟”。这只“活灵活现”的“木乌龟”,让所有看到的人都赞不绝口,“就跟真的一样。”这更增加了他自学雕刻艺术的信心。

“远的地方,我不方便去,有时就到附近的古玩市场淘一些材料回来。”祁文来告诉记者,凡是他看中的东西价格都是不菲的,不谈其他,就是他家一直订阅的《收藏》杂志,2002年时就18元/本。

笑对人生潜心钻研

“雕刻东西时,他腰也不疼了,饭也不要吃。”采访中,祁文来的母亲告诉记者。由于强直性脊椎炎,他不能久坐或者久站,更谈不上干重活了。为了生计,白天他就在姐姐家开的一家小店里帮忙。

“身体疼痛不算什么,人总要有追求,只有笑对人生,才活得有奔头。”凭着对雕刻艺术的那份执著,祁文来的雕刻技艺进步很快,他索性把工作台设在了小店的一角,一有时间就刻上几刀。有时身体坐不下来,他就半倚在柜台前刻,久而久之,他雕刻作品也成了点缀小店四壁的装饰。

有一天晚上,一位常来买烟的客人瞧见了他的作品,对其赞不绝口,随后表达了想要购买的意愿。第一次遇到这种情况,祁文来没有在意,没想到后来接二连三的有人来想购买他的作品。原来雕刻还可以带来经济效益,让他兴奋不已。

十年来,潜心钻研、苦练不辍的祁文来,雕刻技艺日渐精湛。很多爱好雕刻的人都慕名前来跟他交流,私下里大家都尊称他为“民间艺术家”。不少专业人士评价他的水平已达到了专家的水平。

祁文来指着一串黄牙木的项链告诉记者,上面的一百零八颗珠子,都是他用手工一个个打磨出来的。“前段时间有人想花2万元跟我买,但是,再多钱我都不卖!”祁文来笑着说,“我只是打心眼里喜欢雕刻艺术,没想过卖钱。传统雕刻一般是专精一种手法,我尝试着运用多种手法,所以创作出来的作品也就有了一些特色。”

采访中,记者有幸欣赏了他的部分作品,《毛泽东像章系列》、《钟魁》、《老寿星》等。这些木块或石头在祁文来手中被赋予了生命,让人不由心生感慨和敬意。