2011-07-20 00:00:00 作者:杨星 文/摄 来源:今日高邮

提起博士、教授,很多人想到的都是白发苍苍的老者,或气质沉稳的中年人。然而有这样一位“80后”,今年以全票优秀的成绩顺利通过了博士论文答辩,他的论文还被答辩委员会一致提名推荐申请全国百篇优秀博士论文。这位“80后”就是高邮籍博士涂晨。

参加国际学术会议

“天道酬勤,笨鸟先飞”

1982年出生的涂晨,小时候对学习有着一般小孩没有的热情和快乐。从高邮新巷口小学到高邮中学的初、高中阶段,他一直是班里的佼佼者,不仅成绩名列前茅,而且是老师的好帮手,乐于帮助身边的同学解决学习、生活中的小难题。

2000年,涂晨以高出切分线70分的成绩被南师大生物技术专业录取。2004年,他以笔试、面试及总分均为第一的成绩考入南师大江苏省分子医学生物技术重点实验室攻读硕士研究生。2007年,他又以高分考入中国科学院南京土壤研究所攻读博士学位。这个“80后”年轻人为什么这么顺?涂晨坦言,自己除了“运气好”外,勤奋是重要原因。

曾经教过涂晨初中英语的金长明老师认为,涂晨决不是班里最聪明的,但一定是班里最勤奋的。只要是老师交代熟记的基础知识,他都能不折不扣地完成。另外,每次课间,他总能带着许多在课前预习时遇到的问题向老师请教,这既提高了课堂效率,同时也锻炼了他自主学习的能力。

涂晨坦言,自己并不聪明。高三月考数学试卷的最后一道题,自己经常选择主动放弃。他告诉记者,一般试卷的基础题、中等题以及难题的比例为7:2:1,他的答题策略是确保“7”,力争“2”,有时间就冲刺那个“1”,没有时间就直接放弃,把前面的试题好好检查,这样往往能够稳中取胜。虽然初涉各学科,涂晨并没有脱颖而出,但是相信“天道酬勤、笨鸟先飞”的他,总会以超出常人的付出,在每次期末考试中名列班级前茅。

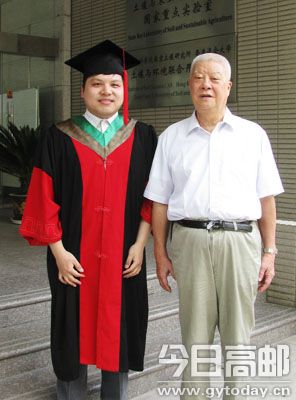

与博士论文答辩委员会主席赵其国院士合影

兴趣是最好的老师

兴趣是最好的老师。高中阶段,涂晨学的是理科,而他对理科中的生物学又有着特别浓厚的兴趣。他告诉记者,他对生物学的兴趣来自于高中阶段学校举办的一场关于转基因技术的学术报告会。这场精彩的报告会让他对生物学,特别是基因工程彻底着了迷。课余,他喜欢捧着生物书“研究研究”,或者到实验室“捣鼓捣鼓”,在对生物学科的求知、探索、实践中,他总能产生愉快的情绪和体验,同时也决定了他今后学术道路的研究方向。

涂晨填报的高考第一志愿、第二志愿分别是南京师范大学生命科学学院的生物技术专业和生物科学专业。在报考硕士研究生时,他也选择了非常感兴趣的生命科学领域中最前沿的分子生物学。他在攻读博士学位时所选择的科研课题是利用生物技术降解土壤中的农药等有机污染物。

涂晨认为,人一定要有自己的兴趣,无论是学术科研方面还是业余爱好方面,人只要有了兴趣,才会为了这个兴趣而去勇于尝试创新、探索未知,这样的人生才有意义。

学生的本职还是学习

有的大学生进入大学校门后,会稍有懈怠。有的大学生则想通过兼职等锻炼自己的实践能力。涂晨认为,大学期间,参加学校的一些社团是有好处的,既能锻炼自己与别人沟通交流的能力,同时也能有助于开发自己的组织协调能力。不过,学生的本职还是学习。他希望,同学们在做一些工作的同时不要荒废自己的学业。

进入大学后,涂晨像以前一样认真学习。他坦言,大一、大二学的都是些公共基础课和专业基础课,课程很多,书本很厚,有些科目也的确很无聊或者是他不感兴趣的,但他尽量做到不偏科,努力掌握各门课中最基本的知识点,了解该学科的用途和精髓。如果不是专业课,有些细枝末节倒是不必多去深究。

进入大三以后,开始涉及比较高深的专业课了,涂晨非常兴奋,学习的劲头更足了。课前他不仅要做大量的预习,课后还认真复习、思考,反复总结。涂晨说,大学的学习主要靠自学,因为老师上课的速度很快,要跟上这个速度,课前的预习和课后的复习非常重要。如果能抓住课间的时间向教授多多请教,会对开阔自己的眼界、了解这些学科的书本知识在实验室中的实际应用大有帮助。当然,如果有幸能获准进入这些教授的科研实验室参观,多向研究生们讨教他们的考研心得以及读研期间的感受,对于自己选择、报考研究生益处多多。

学习和兴趣可“鱼与熊掌兼得”

涂晨自小喜欢音乐,虽然没有经过专业的训练和培养,但是这丝毫不影响他对音乐的喜爱和追求。在学习非常紧张的高中阶段,涂晨参加了学校举办的“青春的旋律”独唱比赛。为了在正式比赛中达到较好的演唱效果,涂晨坚持每天挤出时间,在下午放学后到琴房练声。经过半年多的努力,他最终获得了独唱比赛的二等奖。

在大学里,涂晨继续发挥着自己的专长,参加了院学生会,担任文艺部部长、学生会副主席,积极策划每年的迎新年晚会和毕业生欢送晚会以及各种文艺汇演等。在读硕士、博士时,尽管科研任务繁重,涂晨仍没有放弃他的业余爱好。他认为,只要统筹好时间,学习和兴趣是可以“鱼与熊掌兼得”的。在土壤所期间,他一直担任所研究生会主席、研究生党支部书记和博士班班长,参与策划组织多项学术以及文体活动,受到全所师生的喜爱。在中科院,经常会有参与大型国际学术会议的机会,涂晨特别珍惜每次与国内外专家面对面进行学术交流的机会,这不仅锻炼了他的口头表达能力和外语能力,也开阔了他的眼界。

风雨过后总会有彩虹

经过多年的苦读,2011年6月,涂晨以全票优秀的成绩顺利通过了博士论文答辩,他的博士论文受到了以中国科学院赵其国院士为主席的答辩委员会全体成员的一致好评,并提名推荐申请全国百篇优秀博士论文。在博士论文答辩结束的第二天,涂晨就受导师委托,以访问学者的身份飞往日本,参加中国国家自然科学基金委与日本科学技术振兴机构的国际重大合作项目的研究,在日本国立农业环境技术研究所进行为期两个月的学术研究。期间,涂晨还分别应日本著名高等学府名古屋大学和九州大学的邀请,作了主题为“多氯联苯污染土壤的生物修复技术”的英文报告,受到了国外同行的关注和好评。

对于硕博期间所走过的路,涂晨自己做了个总结。他认为,人需要理想和目标,一旦目标明确后,那就一定要坚持下去。即使在这条路上遇到各种艰难和挫折,即使很辛苦很寂寞,也要坚持,相信风雨过后总会有彩虹,付出终有回报。最后,涂晨还希望和即将跨入大学校门的新生所分享的经验是,高等教育不同于应试教育,大学生们要从大学开始掌握自学的本领,逐渐学会如何应用各学科的基本原理、专业知识和科学方法,去解决自己所感兴趣的学科领域或科研项目中的实际问题。考试成绩不再是衡量一个学生学习能力的唯一标准,发现问题、分析问题和解决问题的能力对于大学生以及研究生来说更为重要。