2011-11-04 00:00:00 作者:毛群英 陈庆文 周雷森 来源:今日高邮

陈茂林:75岁,中国工程物理研究院材料研究所研究员。在陈茂林30多年的工作生涯中,他所从事的六氟化铀形态铀同位素系列标准物质的研制,于1991年8月荣获中国核工业总公司部级科技进步奖二等奖;从事的钚同位素或钚含量标准物质四水硫酸钚的制备与定值项目,于1992年11月荣获国家科学技术进步奖三等奖。由于在核工业建设方面所作出的突出贡献,陈茂林曾受到核工业部的表彰,并从1993年10月份起,享受国务院颁发的政府特殊津贴。

由于陈茂林的工作性质特殊,在他工作期间,家乡甚至亲人对其行踪都知之甚少。在全国第三次文物普查工作中,位于界首镇的陈茂林旧居被确认为我市名人旧居文物点。金秋十月,已经退居二线的陈茂林受家乡人民的盛情邀请,回家乡省亲。踏上故土,耳闻目睹家乡日新月异的变化,这位古稀老人在言语间不时流露出对家乡和祖国的热爱之情,其艰苦的工作历程令人顿生敬意。

陈茂林(中)和界首镇政府干部合影

一封家书

尽显故土情结和爱国情怀

踏上阔别多年的故乡,陈茂林受到了家乡人民的热情接待。一回到目前定居的四川省江油市,陈茂林随即亲笔给负责接待的界首镇人大副主席薛云写了一封“家书”,表达对家乡人民的深情厚意,其家乡情、爱国情溢于言表。“家书”节选如下:

想到回乡期间,受镇政府同志们的热情接待,十分感谢!令我难以忘怀,特别是宣传部门的同志提到要保护我家的旧居,令我十分惊讶和感动!说真的,我所做的一切是一个公民应该做的,做的并不够好,没有什么特别的地方。那所破房子是不需要保护的,何况早已出让了。但是我想说的:如果我得到了一份荣誉,那应该是属于家乡人民的!因为我是在这块土地上成长的,是家乡人民培育的。我只想告诉家乡人民:在祖国“两弹一星”的事业里,也有我们高邮人洒下的汗水!应该激励家乡的青少年一代要树立起远大的理想和目标,努力奋斗,创造更加辉煌的未来!不要自暴自弃!要让年青人知道:当今的世界,一个国家如果没有强大的国防,是无法在世界上立足的,也不会有国家和人民的安宁!说不上什么改革、开放!我们这一代人是从日本人的铁蹄下走出来的,是不会忘记国难家仇的!任何时候都应该想到国家和人民的安危!只看到个人和家庭的一点点利益,那就太可怜了……

一条留言

大漠荒原奉献青春热血

1963年,陈茂林从清华大学电子系毕业后,以第三志愿被分到了二机部(即核工业部,当时这个名称是“免提”的),并且是直接到青海省西宁市某机械实验厂报到,陈茂林是一点儿思想准备也没有,也不知去了会干啥。上世纪60年代初,谁会愿意去青海那个不毛之地呢!那年,清华的毕业生中,共有六人是直接去西宁报到的,而他是电子系惟一的一个,其他都是工物系、工化系和工程力学系的。当时他想:我是党和人民一手培养的新中国的大学生,我是清华人,没有理由讨价还价或者当逃兵,只有坚决服从分配。一些同学都替他惋惜,舍不得他远去。大概他是班上分得最远的了,也算是去遥远的边疆吧。也有鼓励他的,他的同学沈世丰在他的毕业纪念册上留言:“用你的光和热,为我们的国家,为我们的民族争一口大气吧!”

如果你没有到过青海,是很难想像出那里的环境的。地处3200米以上的高原,空气干燥、稀薄,初到会有明显的缺氧感觉。远处峰顶上,总是白雪皑皑,终年不化。年平均气温只有摄氏零度左右,有时六月也会飞雪,几乎没有夏天的感觉。但是阳光很充足,有强烈的紫外线。一片大草原,连树木也不生。陈茂林在这样恶劣的环境下,度过了七八个年头。1992年该基地“退役”,1994年正式对外开放,叫西海镇,现在海北州政府移居那里了。一座25米高的基地“退役”纪念碑就矗立在市区中心,纪念碑的正面是时任国防部部长的张爱萍题写的“中国第一个核武器研制基地”的鎏金大字。

此后,陈茂林被分到实验部门,搞专项电子仪器的研制工作。他接受的第一项工作,就是研制一种国家实验专用的测试设备,以取代苏联的仪器。由陈茂林和一位早他两届的同事共同承担,不管怎么说,这工作还算是专业对口的。他们夜以继日地干,生活很单调、枯燥,没有娱乐也没有去处。每天宿舍——食堂——办公室,三点一线,和在学校一样。而且他们和外界也没有任何接触和联系,保密制度很严,写信既不能谈工作(不同岗位的,相互之间也不能交流),也不能写生活。家人根本就不晓得他们究竟在什么地方。既然如此,就一心扑在工作上了。组织上也尽量创造各种条件,支持大家的工作,所以工作进展很顺利。大约一年时间,整个样机就搞出来了,此时,陈茂林的合作伙伴去接受新任务了,他就继续完成整机调试和初步鉴定。为了配合国家试验的急需,1965年他去上海外协,突击批量生产,仅用了不到半年的时间,就生产了二十多台,并直接运往国家试验场投入使用。那些日子,陈茂林过得很充实,各方面都得到了锻炼与提高。在上海外协时,他是单位驻外独挡一面的全权代表。其实,生活也并不是一帆风顺。报到后不到三个月,他的肺结核旧病复发了,出现了吐血。由于这次发现及时,医疗条件也好,并未造成大碍。他未住一天医院,而是边工作边治疗,有时适当休息一下。就这样再次战胜了疾病,也完成了工作。

1966年初,组织上安排陈茂林去青海省互助县参加农村“四清”工作,当了七个月工作队员。通过这次锻炼,他才真正对青海、对生活在最底层的农民有了一些了解。当地的农业生产是落后的,广种薄收,劳动全靠肩挑人扛。终年的主食是土豆和青梨,一日三餐谈不上副食品,有的甚至连咸盐都吃不起,哪里还讲什么卫生。他们全身长满虱子,并戏称为“革命虫”。

1967年,陈茂林有幸参加了第一颗氢弹的国家试验,用自己设计制造的仪器进行核测试工作。他们这个作业队处在最前沿,爆炸前,他们是最后一批撤出现场的队伍。爆炸后,又是首先进入现场取样的队伍。爆炸时,他们和亲临现场的聂荣臻元帅站在55里外的同一个“观礼台”上,当“比一千个太阳还亮”(美国反映氢弹研制的小说书名)的火球闪亮时,心中充满无比的兴奋和激动。几十秒钟后,当陈茂林摘下防护墨镜时,两眼是昏天黑地,什么也看不见。陈茂林不禁深思:在日本广岛和长崎扔下的仅是两万吨的TNT(炸药)当量的原子弹,就夺去了几十万人的生命,如果是百万吨或千万吨级的氢弹,那后果将是何等可怕!我们掌握核武器,不是为了发动战争,是为了保卫自己国家的安全,不受核的威胁。没有它,中国人民就不可能真正站立起来,百年屈辱的历史就有可能要重演!

后来,陈茂林又接连去过两次国家试验场,那是有关导弹核武器试验的。三次执行任务,大约在试验场呆有一年的时间,从冬到夏都经历过了,所以对戈壁和大漠的风情,都曾有过感受。当大漠黄沙飞扬时,日月都无光了,太阳则成了灰暗的月亮。狂风袭来时,戈壁滩上的碎石都会被卷起打在脸上。有时也会风云突变,大雨滂沱,只是少见而已。水也是积存不住的。中午的烈日下,气温可高达摄氏50度。一阵热浪袭来,人像是在蒸笼中。四周的远方,不时隐现海市蜃楼的幻象。但是,夜晚睡在帐篷里仍然要盖棉被。真正是“早穿皮袄午穿纱,晚上抱着火炉吃西瓜”,他全部体验到了。

1975年,陈茂林由干校返回单位,这是新建的基地,可他的工作又发生了新的转向,开始搞核材料的同位素分析。这时用得最多的已不是电子学,而是理化方面的知识了。工作是生疏的,只好边干边学,慢慢熟悉起来。经过几年的努力,他们的工作就逐渐进入国内先进行列了,并开始与国外同行有一些学术上的交流。上世纪80年代后期,他们的一项分析技术,引起了欧共体联合核子研究所同行的兴趣,并主动向陈茂林发出了邀请,希望到他们实验室作一年的访问研究工作。正值此时,由于政治风波,我国同西欧的关系一度受到了影响,因而未能成行。尽管如此,陈茂林工作的信心更足了,证明我国也可以做出与国外同水平的研究工作。而且从上世纪80年代末起,陈茂林就着手调研表面分析技术,准备在研究所建立表面分析实验室。几经论证,上世纪90年代初,工作基本就绪,资金亦已到位,恰恰就在这时,陈茂林力不能支了。

一句感慨

让祖国强大无悔今生

在家乡省亲期间,陈茂林对身边陪同的镇干部动情地说:“现在有很多人都想将自己的子女送到国外定居,但作为一名中国的科学工作者,我始终认为祖国是强大的,为之奋斗无悔今生!”事实上,这种浓浓的爱国情怀一直在他的血脉里流淌并延续着,他的小儿子大学毕业后又回到了父亲战斗过的地方子承父业,就是最好的诠释。

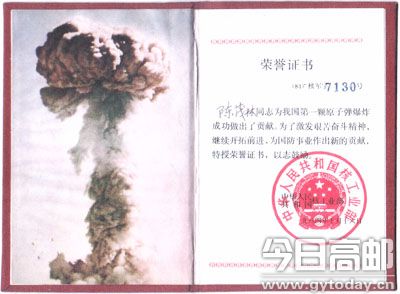

陈茂林参加第一颗原子弹核爆荣誉证书

1984年初,陈茂林光荣地加入了中国共产党,实现了大学之初就申请入党的夙愿,这是最令他感到欣慰的事!同时激发了他以更加饱满的热情与努力去投入以后的工作,并连续三年被评为所“优秀党员”。

命运注定那一代人是艰苦的一代。就在陈茂林的工作渐有起色时,身体却慢慢垮下去了。1994年10月,他提前退休了。

陈茂林患有肺结核病,但他不认为疾病和所处的环境条件有关系,即使有关系,也不后悔,因为,要奋斗,就会有牺牲。陈茂林从不在意个人有没有什么成绩,他说:“从铀矿开采开始,到制成原子弹,这中间要经过多少道流程,经过多少人的手,又有多少人为它服务?这些人都是无名的幕后英雄!我不过是其中的一员罢了。只要能看到集体的成功就够了。如果再让我作一次选择,我还会选择这个事业。”