2015-09-14 00:00:00 作者:勤道 来源:今日高邮

我们高邮有一部分姓氏家族每年都做家谱会(或称为祭祖、做会),聚会之时都要挂起“祖宗轴”,焚香祭拜。祖宗轴是什么样子?它是怎么产生的?它的作用是什么?笔者近期做了一些研究,发现祖宗轴有着深厚的文化内涵。

一、祖宗轴的形态和运用

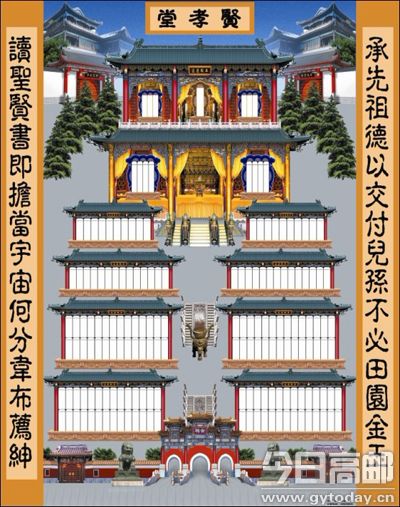

祖宗轴是布质的、上书列代祖先姓名的卷轴。祖宗轴的尺寸有大有小,一般约有1.5至2米宽,3至4米长。其顶端立有标题“某氏宗谱”,下面书写一段文字,简要说明本家族的源流和敬祖睦族的要求等。有的还注明堂号、堂联,如吴氏,“延陵堂”,堂联“延陵世泽,渤海家声”;卜氏,“西河堂”,堂联“西河世泽,东鲁家声”。有的在祖宗轴两侧书写一副对联,用以教导子孙不忘先祖,祝福子孙幸福安康,如:“继祖先,承伟业,恩德惠存留千古;望儿孙,创大业,财源茂盛照万年。”“祭祖先,诚心诚意;孝子孙,报恩报德。”“立祖谱,慎终追远,流芳百世;祭祖宗,饮水思源,俎豆千秋。”

有的祖宗轴上还画有图案,大至有两类,一类是家景类的图案,以建筑物牌坊、祠堂等为主;一类是坟景类图案,以树木、河山为主,并配有松、柏、竹、鹤等图案或符号,象征长寿延年和繁荣兴盛,有的还将香炉、供桌、烛台等物件画到轴面中,以显肃穆庄重。

祖宗轴中间画有长方形的空格,用于填写已故先人的名字。执笔者一般选取族内德高望重又擅长书法的人担任。书写时按辈分的顺序填写,其原则是先上后下,先中间后两边,先左后右,上下用线相连,夫妇名字并列,形成牌位状。祖宗轴实际上是家谱的简化形式,所以人们又称它为挂谱,它所记载的主要是家谱世系图中的内容。所不同的是家谱中世系图表包括已经去世和出生在世的家族成员姓名,而祖宗轴只书写已经去世的家族成员姓名。

祖宗轴平时是不展示的,存放在下轮承办家谱会的户主家中,要到家族聚会之时才悬挂起来。家谱会是同姓家族的一次聚会,其目的有两个方面:一是祭祀列祖列宗,祈祷祖先保佑家族兴旺;二是联络同族感情,增加同族友谊。我市许多姓氏的家谱会,一般一年举行一到两次,大都安排在清明、冬至前后。家谱会的规模有大有小,大的有上百户,小的有十几户。做会采取轮流制,每次做会由一户或几户联合主办,参会以户为单位派一名代表参加,并交会费(会份子)30至50元。每次做会时间一天,中午、晚上两次聚餐。“文革”以前,家谱会要请和尚、道士念经拜忏,现在大都没有这项活动,但有一项活动是必须举行的,就是祭祖。族人聚齐后,要将祖宗轴悬挂起来,在条台上摆上鱼、肉、米饭、水果等供品,燃烛焚香,烧纸化钱,族人依次或集体向祖宗轴跪拜,有的家族此时还宣读祭文。跪拜前或跪拜后,还要在祖宗轴上填写上次祭祖后去世的族人姓名。聚会结束,将祖宗轴收起,交到下一轮承办家谱会的户主手中。

二、祖宗轴的产生和发展

祖宗轴是一种敬祖文化。敬祖源于祖先崇拜,而祖先崇拜又源于原始的鬼魂崇拜。早在原始社会,由于生产力水平低下,人们对自然力既敬畏又恐惧,进而认为万物有灵,冥冥之中有一种超自然的力量主宰并影响着人们的生活,从而产生了原始宗教。先民们同时认为灵魂不灭,死去的祖先灵魂仍然存在,而且影响到现世,影响到子孙的生存状态,人们希望得到祖先灵魂的保佑,因而产生了祖先崇拜。到了夏商周三个朝代,祭祖礼仪已相当发达,当今我们所能见到的甲骨文及青铜器铭文中均有非常完备的体现。

在春秋时期,孔子创立了儒家学说,推崇“孝”的伦理道德。在儒家看来,孝顺父母、敬爱兄长,是实行仁德的根本,“君子务本,本立而道生”。“孝”包括两个方面:一是“事生”,就是要尊敬父母,奉养父母;二是“事死”,就是要“葬之以礼,祭之以礼”。正是在儒家思想的倡导下,人们对祖先的尊敬走向平民化,祖先崇拜成为家庭的宗教信仰之一,并被人们普遍接受。汉代初期,古印度佛教传入中国,佛教思想讲求因果报应,即前世因,今世果,今世因,来世果。还讲求灵魂不灭,根据善恶行为在天道、人间道、修罗道、畜生道、饿鬼道、地狱道中轮回。这种思想,使人们对死者的感情总在悲哀中夹杂着恐惧,一是怕祖先在地狱中受苦或成了饿鬼孤魂,二是怕饿鬼作祟祸及子孙。所以要借着祭祀,一方面安抚祖灵,一方面避凶趋吉,求祖灵保佑。这一切使中国的敬祖文化得到进一步发展。

祭祀祖先,最早是墓祭。传说在周代就有了,后来发展为清明节祭祖扫墓。古代帝王祭祀祖先通过庙祭进行,秦汉王朝有着严格的宗庙制度,规定天子设七庙,诸侯设五庙,大夫设三庙,士设一庙,等级森严。宗庙是封建王朝家天下的标志,与社稷一样被视为国家的象征。后来民间也有仿效,建家庙、立祠堂,供奉祖先牌位进行祭祀。据专家考证,祖宗轴起源于魏晋时期,后经不断完善,它是有别于墓祭、庙祭、祠堂等祖先崇拜的又一种方式,但承载的却是相同的精神内涵,并且传承千载,自成体系。

三、祖宗轴的价值和作用

祖宗轴是敬祖文化的轴画形式,主要用于祭拜祖先、家族团聚。在全球化和现代化的冲击之下,祖宗轴没有像其他文化样式比如门神年画那样,日渐式微,反而鲜活地保存下来,而且具有旺盛的生命力,祖宗轴已成为同姓家族生存、凝聚、互助与自治的精神表达,族群团聚和交流的纽带。人们怀着顶礼膜拜、虔诚有加的态度,在祖宗轴前进行祭祀活动,以此搭建一座心灵上与祖先沟通的桥梁,并期望从中获得恩赐与庇护。

1、祖宗轴可以给人一种归属感。不论是在哪个时代,人们都需要那一份心灵的归属感,个人和家族都要有身世感,一个人要知道自己从哪里来,才清楚自己是谁,将来如何。祖宗轴可以把庞大的祖宗世系明晰地呈现在族群面前,个体家庭隶属家族,不同家族又可能溯源于同一个祖先。祖宗轴给人的身世感和归属感是没有其他形式能够替代的。

祖宗轴是轴画形式的祖先崇拜物,它能满足人们对祭祖的需求。祭拜先祖的仪式,经过数千年的流传,已经深深地积淀到人们的血脉中,人们坚信,只有通过祭祖仪式,才能表现出对逝者最大的怀念与尊重,那可视的一缕轻烟,才是最好的寄托。历史学家冯友兰先生曾经说过,行祭礼并不是因为鬼神真正存在,只是祭祖先的人出于孝敬祖先的感情,所以祭礼的意义是诗性的,不是宗教的。人们是通过那些仪式带来的敬畏、温暖和快乐,在快速变化的社会中更好地找到心灵中那一条回家的路。

2、祖宗轴有一种道德教化功能。纵观人类文明史,祖先崇拜是世界任何一个民族都曾有过的信仰,但是世界上一些民族的祖先崇拜先后被抽象的、至高无上的神所取代,而中华民族却一直顽强地保存着祖先崇拜,并把它吸纳和融会在自己的宗教观念中。所有的中国人都是崇拜祖宗的,祖先崇拜的习俗在中国古代长期的社会生活中,逐渐固化为人们长期恪守的“礼”。这里讲的“礼”,就是道德规范,是一种伦理。孔子非常注重祭祀,认为祭祀是维持伦理的一种教化方法,伦理的中心就是孝,对于孝道的培植,是教化的重点,而培植的方法就是“生则养,死别敬享”。孔子教导人们要“生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼”,赋予祖先崇拜“报本、追远、崇德”的意义,期望民德因而归厚。

祖宗轴是实现道德教化的一种途径,当人们在祖宗轴前祭拜先祖时,子孙们要按照长幼、尊卑、亲疏之序排列行礼,从而实现了宗教仪式向道德礼制的转化,通过祭拜,使孝道伦理得到升华。

3、祖宗轴对社会和谐稳定有促进作用。祖先崇拜是以祈求本宗家族的繁衍与福祉为目的,但其更重要的一项功能,是借仪式的手段,以增强与维持同一族群的团结性。家族聚会时,悬挂祖宗轴,大家对着祖宗轴跪拜,当一起跪下叩头之时,一种不自觉的团结——家族血亲观念就牢牢地树立起来了。祖宗轴上先人的名字像树上的枝叶一样分布,其关系的亲疏一目了然。村民们每每谈到在“轴”前祭拜时,总会这样说,谁跟谁的关系近,一看这祖宗轴就知道了。长幼有序的规则,族群互助的氛围,在这一拜之间得以建立与构筑,这就有力地促进了社会的稳定与和谐。

家庭是社会的细胞,所以有“家是最小的国,国是最大的家”的说法,“家和则国兴”说的也是这样的道理。父慈子孝,兄友弟恭,家庭和睦,是国家稳定、社会和谐的基石。祖宗轴是理想中的许愿轴,又是现实版的团体轴,一个个家庭、一个个家族正是在这样的一个祖先崇拜物面前,凝聚力得到提升,这正是祖宗轴的价值和作用所在。