2019-09-17 21:50:17 作者:□ 毛群英 来源:今日高邮

界首镇大昌村红星组居民郭增宏今年正值古稀之年,曾担任村党组织书记,有着45年党龄。他家附近的祠堂内有一个特殊的档案室,里面收集了1960年到2000年期间村里的档案资料以及相关实物。这些珍贵的档案资料,见证了“三农”发展和改革开放的辉煌成就,成为一个浓缩的“村史馆”。

40年村级档案记录历史发展轨迹

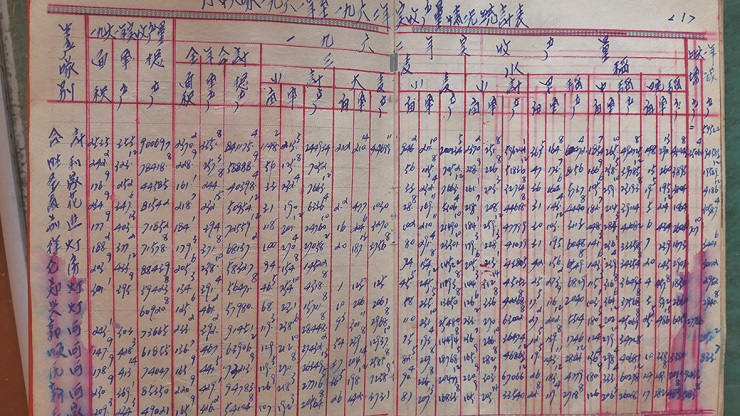

16日,笔者来到郭增宏家祠堂内的档案室一探究竟。只见6平方米左右的房间内,存放着自1960年至2000年40年间的村档案资料,包括组织档案、分配档案、财务档案和学习资料等,还有当时的印油机、刻写钢板、收扩机、广播喇叭、算盘以及切角作废的村组公章等办公实物。其中在文字档案中,有各类批文、整党评议、干部考察、收益分配、归户结算、财务报表、会议通知、上级文件、杂志刊物等资料,弥足珍贵。

郭增宏指着眼前的档案柜说:“这个档案柜是市档案局于2014年专门从高邮运来给我用的,为的是更好地保存这些历史的记忆,不使资料损坏、流失。”

郭增宏生于1948年,初中文化,自幼因左腿残疾被评定为三等肢残。他19岁时担任生产队会计,因勤勤恳恳工作、踏踏实实做事,在党组织的关心培养下,先后任大队团支部书记、副业大队长、村党支部副书记兼会计、村党支部书记等职。1996年,郭增宏所供职的镇街道办实行体制改革,他便退职回家务农。

在农村一线工作期间,郭增宏对本村的改革成果十分看重,他针对农村基层档案管理意识不强、村级资料散失严重的状况,增加了村级档案收集等工作内容。期间,老村部房屋多处破损、漏水,且几易其址,但这些档案资料仍完好保存至今。

两项改革成果在扬州乃至全省推广

郭增宏所收集的档案资料中,有不少是他担任村支书时兴办工厂(苗圃)、铺设砂石公路、购置钢质渡船、开发荒滩渔港、创办农贸市场等方面的经验介绍和媒体报道,其中两项创新改革成果在扬州乃至全省推广,让他引以为傲。

1993年春,精减机构、减轻农民负担的春潮在神州大地涌动。身为农村基层党支部书记的郭增宏深知,农民虽然增收了,但村组干部越来越多,农民负担却越来越重了。为此,他学习文件,苦苦思考,要减轻农民负担,必须减少“吃农”干部,实行“联队制”。当时他所在的郑墩村共有15个村民小组,村组干部多达26人,减谁?留谁?难度大!经过逐一上门做思想工作,村里开始试行“联队制”,将15个村民小组划分为3个联队,村里除设一名专职的党支部书记和一名妇女主任外,3个联队的队长分别由3个村干兼任。这样,村组干部由原来的26人,减少到10人,靠农民上缴的村管经费,从原来的每月2300元,压缩到1160元,下降率达54%。退下来的老干部,有的参加了村办企业管理,陆续新上了4个开发型的经营项目,年增收万元以上,既减轻了农民的负担,又壮大了集体经济。当年5月13日,《扬州日报》在头版显要位置以《郑墩村首创“联队制”》为题作了报道,《国办信息》、《全国体改》杂志、《新华日报》、《江苏改革》杂志等也有登载。

其实,这对老郭来说已不是首创了。早在10年前,也就是1983年,他在担任村副支书兼村总账会计时,就首创了联队会计制,其优点是:简化了手续,强化了管理,堵塞了漏洞,并在省、市有关会议上作交流发言。《江苏农村金融》杂志为此作了专题介绍,并在江苏农村广泛推开。

丰富史料成《界首镇志》编纂佐证

盛世修志,代代相续。地方志是一座丰富的资料库,可以帮助人们全面、系统、准确地了解一个地方的历史和现状,从而为今后的发展提供历史借鉴和现实依据。

2018年5月,《界首镇志》编纂工作全面启动,郭增宏以其丰富的基层工作经验以及所拥有的翔实村史资料被抽调进编纂队伍。

“差村史资料,找老郭。”这是镇志编辑部成员的一句口头禅。前不久,界首镇编志办人员在编写农业农村篇时,出现了上世纪七十年代有关棉花、水稻、薄荷等农作物产量和面积等数据“断档”,一直无从下手。郭增宏知道情况后,立即回到村里搬来了一摞发黄的资料,里面有粮、钱、物、土地、人口、农具等收益分配明细,还有各组的包干分配、上缴、结算归户表等,一应俱全,解了编志人员的燃眉之急。

郭增宏认为,这些资料是了解历史、记住乡愁的最好佐证。他表示,“如果村里建村史馆,将全部无偿捐赠。”