2021-09-22 18:39:37 作者:□ 周杏生 来源:今日高邮

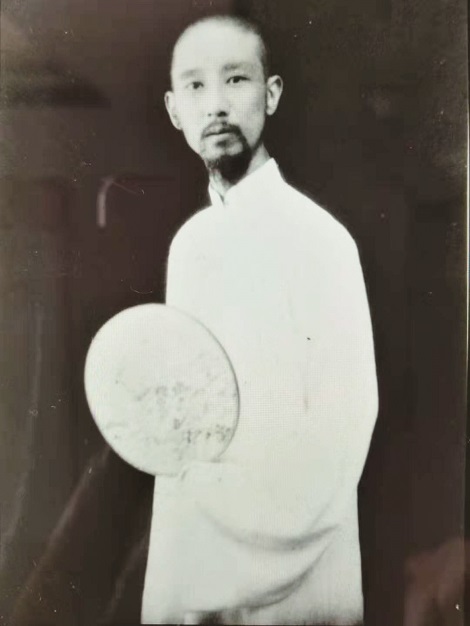

王陶民(1894年—1939年),名甄,字陶民,号逸摩、逃名。他出生于高邮的一个名门望族,五兄弟中他排行第四。年少时,他去大哥家研习诗、篆刻。他的大哥叫王荫之,曾任山海关关长。王荫之延请在故宫博物院工作的清宫画师指导王陶民专攻花鸟画,并带他到故宫观摹历代名画,研读绘画论著。因此,王陶民艺术上的起点和眼界是很高的。

两年后,陶民回到故乡高邮。他对水墨写意花鸟画很感兴趣,特意请兴化的水墨写意花鸟画家姚公梁来家辅导,画艺大进。30岁时,在家乡公园举办个人画展,获得广泛好评。1925年,王陶民31岁时,杭州的西泠印社为他出版了画集——《三十六湖草堂墨妙》,收录了他的花鸟画条幅24帧。这说明当时他的艺术造诣已经达到了很高的水平。

接着,王陶民就任上海新华艺专国画系系主任,主持国画系的教学和创作,并兼任上海美专国画系教授和上海《美术生活》周刊特约编辑。当时的黄宾虹就在新华艺专任教。王陶民还与徐悲鸿、潘天寿、王个簃、周碧初、刘海粟等著名画家或共事或交往,关系至为密切。在沪期间,王陶民先后在沪宁沿线城市多次举办展览,皆引起轰动。他还在美国费城举办过个人画展,为华夏文化增光添彩。本人藏有一本 《近代名人画海》,由上海中华书局出版,上有黄宾虹、潘天寿、刘海粟、张大千、王个簃 、钱瘦铁等人的作品,其中有一幅署名“邗上王甄”的《墨牡丹》就是王陶民的作品。

可是,1933年,王陶民突然离开了上海,举家迁回故乡高邮。是因为当时上海笼罩着战争阴云,还是因为办学理念与人相左,使他离开上海呢?不得而知。回乡以后,王陶民以画画自娱,同时以此维持一家人的生计。他身体欠安,早晨起来,坐床吟诗,有灵感便作画。后来,他贫病交加,在日寇侵占高邮躲兵荒中离世。然而,就是在这一时期,他创作了大量的绘画作品,迎来创作的高峰期。他以高超的笔墨技巧状写草木、花卉、翎毛,并创出相当多的诗作和书法作品,令人惊叹不已。

王陶民的画品亦如其人,清超绝俗。其作品构图一般是以简制繁,大多施以圆笔,而少有方笔顿挫之意,有明代陈淳、林良遗风。“扬州八怪”之一的李复堂,对其影响极深。他的题款书法圆转流畅,个性飞扬。王陶民的扇面山水画则又是一路,受清初“四王”之一的王鉴影响较深,结实而敦厚。“丰姿潇洒出尘寰”(明代徐琏赠日本画圣雪舟和尚东渡诗),正可说明他的行动举止。他落落大方,没有转弯抹角,不阿权贵,“不为五斗米折腰”。平民百姓求画,他十分随意;而对于官绅买办者,一则拒绝,二则索以高价。在他晚年故乡的家中,一个背篮子卖水果的小贩是他家的常客。他们在艺术上很谈得来,在看王陶民作画时,这位小贩经常提一些建议,陶民往往欣然接受。王陶民先前名扬于海上,是海派名家;后来,他又于大江以北竖起了一杆艺旗,“时江北之艺者,无能出其右”。王陶民的艺术启蒙于京派,后属于民国时期的海派,是其中的重要成员;晚年蜇居江北,影响深远。所以,民国时期的江北画家,王陶民是一个绕不过去的节点,他是当时画坛的一位大家。

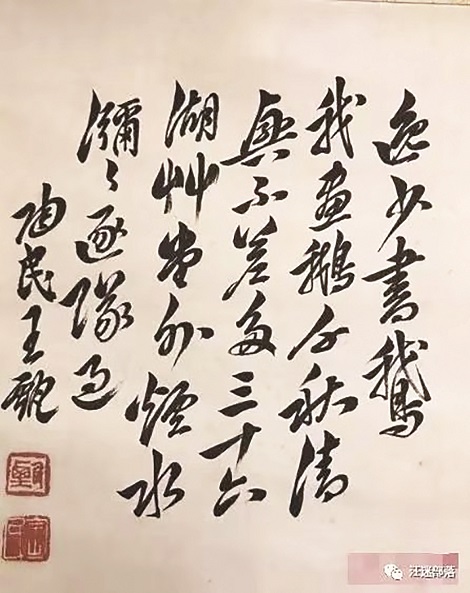

王陶民作品的气象离不开一个“清”字。打开他的画幅, 清气袭人,即使是着彩,也仍然是清气满纸。就如同元代倪云林的画,太湖边几棵杂树——江南杂树,远处一抹平坡,其他什么也没有了,意境真是空灵而渺茫,同时又是“清气满乾坤”。他有一首诗曾写道:“逸少书鹅我画鹅,千秋清兴不差多。三十六湖草堂外,烟水弥弥逐队过。”“清水出芙蓉,天然去雕饰”,是对王陶民艺术最好的诠释。

经过历次“运动”,王陶民的画损失很多,“流入寻常百姓家”的也不少,他的子女后代也存藏了一些。油画家周碧初是他在上海时的同事,当时他曾送给周碧初三十几幅精品。后来,周碧初就将这批画献给了他的家乡福建省平和县政府。当地政府在建周碧初纪念馆时,就将这批画放在纪念馆里了。王陶民的至交,就是那个背篮子卖水果的小贩,名叫陈宝贵,他手上也有不少王陶民的作品,后来有一些传给了他的儿孙。至为可惜的是,文化大革命后期,有人竟拿王陶民的画作生煤炉引火之用。这使我想起北宋山水画家郭熙,皇帝不喜欢他的画,他的绢画被宫女当作抹布用来擦桌子,可惜!

艺术家的格调是其本人思想的映照。凡世俗气太重,甚至是市侩气、江湖气等等,会离自然天性较远。傅抱石是极其重视绘画作品格调的,他强调中国画的文人气;林散之先生把书法作品的“去俗”列为第一要素(这个“俗”和“通俗”是不同的)。大画家王陶民的画是“绝俗”的,人也是“绝俗”的,在今天能有几人做得到?那么,为什么有这样的要求呢?因为一个高境界、高格调的艺术家,其作品一定可以给人以精神上的陶冶,于社会有净化人心的妙用。

“仙风道骨”,看到过和熟悉王陶民的人都这样描述他。元代画家黄公望,“尝于月夜棹孤舟,循山而行,以长绳系酒瓶于船尾,绳断,辄抚掌大笑,声震山谷。”明代鉴赏家李日华就说他是“神仙中人”。王陶民与他们气质相通,合于自然,达到了物我交融、天人合一的境界。

在无锡太湖边的鼋头渚公园,应好友杨翰西的邀请,王荫之、王陶民兄弟曾来此小住。荫之题迎湖牌楼曰“到此忘机”,又题荷塘小亭匾曰“藕花深处”;陶民题临湖小亭曰“雪浪亭”,并赠联“一湖烟水横空,波平鼋渚;九日登临到此,醉看龙山。”王荫之后来做了浙江天台县县长,他极擅书法,也擅绘画。字体在篆书和魏书之间,略扁,秀劲清雅,“鼋头渚”三个字就是他的手笔。王荫之、王陶民兄弟书画技艺高深,至今在鼋头渚公园,仍留有他们的笔迹和墨迹。

1983年,上海新华艺专举行校庆,举办校友展览活动。展览中有王陶民画作30幅,这正是他以前送给周碧初的那批作品。上海文汇报、上海人民广播电台都做了专题报道,给予王陶民高度评价,赞扬他自甘淡泊,一尘不染,为发展民族文化和开拓美术事业做出了自己的贡献。

现代文学大家汪曾祺有一篇小说《鉴赏家》,其中第一句就是:“全县第一个大画家是季匋民,第一个鉴赏家是叶三。”这个大画家的原型就是王陶民,这个鉴赏家的原型就是那个背篮子卖水果的小贩陈宝贵。

“季匋民最佩服李复堂。他认为扬州八怪里复堂功力最深,大幅小幅都好。”季匋民画了一幅紫藤,问叶三,叶三说,紫藤里有风,因为花是乱的,季匋民极其赞同他的见解,提笔题了两句词:“深院悄无人,风拂紫藤花乱。”这一段最能够说明季匋民和叶三情趣的契合,而他们的原型,王陶民和陈宝贵之间也是这样的。

王陶民无论画紫藤、菊花,还是芦草、茭白,均是大家手笔、大家风度,决无小家之气。其翎毛虽刻画而不刻板,灵气十足。

王陶民的艺术是一颗蒙尘的明珠,是一份珍贵的艺术遗产。

高邮市融媒体中心 主办 2004-2021© 未经许可不得转载 不良信息举报电话:0514-84683100 在线投稿

互联网新闻信息服务许可证32120200011 苏ICP备05016021号-1