2004-08-04 00:00:00 作者:许伟忠 来源:今日高邮

"派"是一个现代意味很浓的词,在我们家乡一般说成"派头"、"气派",文乎一点的说法就是"风度"了。今年春节期间,龚定煜先生在市文化馆举办了个人画展,市电视台闻讯特地赶去做了一档专题。电视里的龚先生十分地投入,或独个在古运河畔倘佯,在高邮湖边写生,或有夫人张玲相伴在画室"驻云居"作画。那背梳的长长的头发,那洒脱而不失凝重的表情和举手投足,俨然一副"大家"作派。电视颇引起了一些轰动,方方面面多钦佩、羡慕之词。以龚定煜在美术方面的造诣和成就,就该有如此的风度。可龚先生家乡的父老乡亲语气中却多了一层惊讶:"了不得,看龚定煜那家伙,那派头,想不到!"听得出,惊讶的背后是赞叹想不到当年那个小龚,如今成了一个颇有名气的画家。

龚先生和我是同乡,且是同学12年的同班同桌的同学。我们的家乡临泽,是苏北里下河水乡的一个古老的小镇,史载曾建子婴庙祭祀秦王子婴。小镇古朴、内敛,不张扬,文化底蕴深厚。龚先生学画,有着家乡环境的熏染,但我以为更多的源于他自身的禀赋。龚先生的学画没有家学渊源,他的父亲是国营药店一个业务娴熟的店员,薪水不足以维持全家的生计,龚先生自小学高年级就跟着母亲织网--用苎麻绩成的线编织罱河泥的罱子。他的家正好在镇上最热闹的一条街--中街上,孩提时代的龚先生留给人们最深的是一个临街穿梭织网的男孩子形象。40年多年以前,我和我的乡亲们想像力再丰富,恐怕也没有谁会把这个临街穿梭织网的男孩子与画家这个词连在一起。小学四年级,龚先生是三道杠的少先队大队长,我是学习委员兼班级墙报编辑。我这个编辑其实不称职,遇到画报头、写标题什么的就束手无策,只能向龚定煜求援。而他,则当作一桩美差,忙得乐颠颠的。到后来,也不需请了,好像倒成了他的份内事。那大概可算着龚先生学画的起步吧。龚先生学画大有长进的时期,正是我们国家一个文化荒漠的时代。我们同时进了一所农村初中,"代数难,几何繁,电学、光学学的玩",那是教育的不幸。也许正是这种不幸成就了龚先生,他可以在所有的课上无所顾忌地"玩"他的美术。在那个"语录不离手"的年头,龚先生时刻不离手的是他自制的、大小跟"语录本"仿佛的速写本,得空便时时处处画起来。他的处女作就诞生在那个年代。学校领导大概觉得学校的革命气氛不够浓,决定在教室的东山墙上画一个巨幅的"马恩列斯毛",正为请画师踌躇的时候,初中生龚定煜主动请战了。按理说"没有金刚钻,不揽瓷器活",况且那个年代任何一点不慎,都有可能给自己带来意想不到的麻烦。十四、五岁的龚定煜也许根本没有想那么多,仅仅是凭着要"试一试"的冲动,凭着"初生牛犊不怕虎"的勇气。事情进行得竟是非常的顺利,龚先生和几个同学架起桌子板凳爬上爬下忙活了十几天,大功快要告成的时候,师生们在画前驻足流连,啧啧称赞。忽然就听到一个小同学说:哎哟,不简单,我们学校出"画学家"了!他把画家说成了画学家,既然写文章的可以叫文学家,画画的为什么不可以叫画学家呢?听着这有点滑稽的赞美,龚先生心里其实是很受用的。撤掉了桌凳搭成的脚手,龚先生和他的同学以巨幅的"马恩列斯毛"为背景照了一张相,相片至今保留在我们的私人相册内。1969年,临泽镇区新造了两座大桥,那可是

了不起的形象工程。桥名一曰团结,一曰胜利。由谁题写呢?镇党委书记姓乐,是一位县城派下来的干部,他一口指定:小龚。小龚当年16岁,享受如此殊荣,可见其人气指数已经十分的旺。当然,他也不负众望,仿毛体仿得维妙维肖,可也出了一点小毛病。"胜"字是繁体的"胜",写成了"腾","胜利桥"成了"腾利桥"出处想必是毛体诗词"四海翻腾云水乱",因是草书,倒也瞒过了许多人的眼睛。

青少年的龚先生痴迷画画,虽没有"凿壁偷光"、"囊萤夜读"的故事,却留下了一些经典段子。那时候,他不能像现在的孩子学画画,有家长办齐了一应的文具纸张,再聘一个有名气的辅导老师。他画画多年,已经有了一点名气,却没有在宣纸上试过笔。他买不起宣纸,却又是多么迫切地希望在宣纸上运笔啊。突然有一天,他远远地发现邻居家的床头有一些宣纸样的东西。强烈的欲望促使他红着脸向邻居张了口:"你家床头……那个纸……能不能……给我一点!"邻居愣了一愣,恍然大悟说,"那是妇女用的纸啊!"龚先生的脸一下子成了关老爷。这个段子我曾经在小说《枸杞子 枸杞头》中引用过,让我的文章也增色不少。

命运对龚先生是厚爱的。1974年,龚先生被南京师范学院美术系录取。镇上人羡慕得不得了,要知道,当年的南师美术系仅招收了四十个学员,而龚先生差不多是当中最年轻的;也有些不解:当时只是推荐招收工农兵学员,而龚先生小小的年纪,没有当"工农兵"的经历呀。镇上人的解释是,龚先生加试美术的作品打动了招生的老师,老师爱才。龚先生自己说,我姓龚,我有个笔名就叫龚(工)农兵嘛。进入南师,可以说是龚先生学画生涯的质的飞跃,他实现了由"自学"到"专修"、由"草班"到"科班"的角色转换,从此,画画从业余爱好变成了他的终生职业。龚先生有幸遇到了一个一个的好老师,特别是朱姓老师:朱熙元、朱延庆、朱葵、朱敦俭……让他感到好像是命运之神有意的安排。艺术摇篮的培养,良师、名师的悉心指点引导,龚先生画画较快进入了成熟期。80年代初,他的版画《晨曲》

入选全国美展,此后一发而不可收,其作品频频在省级、国家级美展中亮相、获奖,一次次走出国门。他攀上了一个一个新的台阶,完成了一次一次的自我超越1981年,龚先生年仅28岁,江苏省美术家协会吸收了这个新面孔。

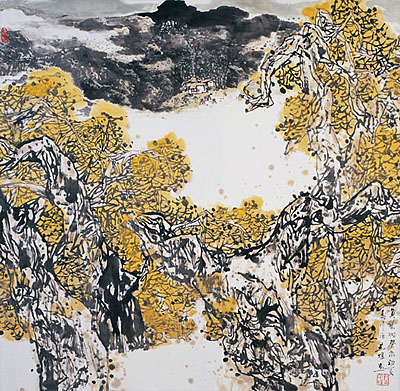

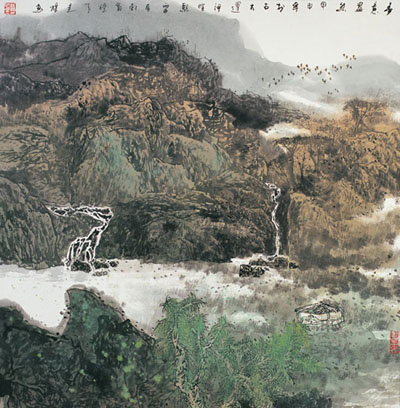

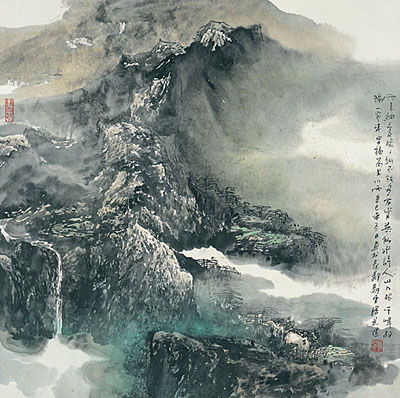

辛未(1991年)秋日,高邮籍著名作家汪曾祺题写了一幅字赠龚先生:"五日画一山,十日画一水。能事不受相迫促,王宰始肯留真迹",语出杜甫诗歌《戏题王宰山水图歌》。记得当年"三家村"的马南村�也曾为一个学画的青年人题字:十日一水,五日一山。马南村�先生认为,这首古诗不是简单地说艺术创作越慢越好,而是道出了创作的真谛:从事艺术创作,必须聚精会神,认真严肃,深入客观世界,观察和分析事物的特点。龚先生深深挚爱着自己的家乡,里下河的水乡风情在他的作品中得到了淋漓尽致的表现。然而,龚先生绝不蜗居一隅,黄山、泰山、九寨沟、张家界、香格里拉、黄果树,还有黔南、赣南、淮南……都曾留下他的足迹,他还有幸赴欧洲专业采风。那不是一般意义的游山玩水,而是与大自然的直接对话,是对大自然深入的艺术观察和探索,否则,他就不会四上黄山,每一次都有全

新的感受,每一次都满载而归。

步入中年,龚先生创作势头更健,他每天都坚持5个小时左右的创作。一家裱画店老板惊讶地说,龚先生的画好像是批量生产的。"井喷!"他的同行找到了一个十分贴切、形象的词,形容他的创作成果之丰。对"井喷"现象的动因,龚先生做了一番自我解释:"井喷"来自于丰富的储量,储量来自于不断的积累,积累来自于对生活和艺术的执著追求,而追求则来自于永远保持着的那一份童真--热爱自然,热爱生活,热爱艺术。

在高邮,在龚先生所在的学校,叫龚先生的不多,叫龚老师的也不多,有两个称呼是尽人皆知的,一个是"龚大师",一个是"小龚"。叫龚大师不难理解,其一包含了对他艺术成就的认同,其二龚先生确是名教师。龚先生第一职业是美术教育,比之其美术作品,龚先生更得意的作品是他的学生。作为一个中学教师,近30年的教育生涯,他带出了一批一批的好苗子,仅输送给中国美院、同济大学、南京艺术学院、南京师范大学等全国著名美术院校、系科的学生就在60人以上。他的学生、学生的学生不少已经在美术界崭露头角。尊叫一声"龚大师"既贴切又亲切。叫"小龚"有点奇怪,龚先生长我一岁,一次他曾不服气地打趣说:"叫你老许,叫我小龚,我这个'小工'要做到哪一年呢?"我的解释是:一者龚先生人缘好,和大合小;二者龚先生保持了画家的那份童真。近年偶有人称他"老龚",但

是因其谐音容易产生歧意而仿效者不多。

古人云:"玉在山而草木润,渊生珠而涯不枯。"人的内在修养必然地要形之于外在的形象。对于龚先生的艺术风格和艺术成就,两位朱老师已经做了恰如其分

的评介。作为与其同窗共读时间最长的同学,披露几个鲜为人知的段子,非有出乖露丑之意,无非是想让龚先生的形象灵动起来,以更具体的形象告诉读者:龚先生的"派"--大家风度来自于他长期丰富的生活和艺术的积累。