2025-10-28 19:21:37 作者: □ 陈明 来源:今日高邮

欣逢2025年全国重点文物保护单位、大运河世界文化遗产点盂城驿开设650周年,高邮市举办“纪念盂城驿开设650周年江苏省专项集邮展览”,意义非凡。作为集邮爱好者的我,则打开了在充满激情的二十世纪八十年代大学求学期间的那段深藏的记忆,那段延续至今的与高邮、与盂城驿及古驿亭等邮驿遗址关联的青葱岁月和不解之缘。

二十世纪八十年代,改革开放不久。我作为应届生参加了1983年的全国高考,当年8月被录取为同济大学全日制本科生,进入五年制的测量专业学习。当时正逢上海高等院校学生社团如雨后春笋般涌现和茁壮成长,而深受我外公喜好收藏(包括邮票、书画、钱币等)的影响、在初中时就迷上了集邮的我,在进入大学不久就申请并加入学校社团之一的同济大学集邮协会,并在1984年7月接任第三任会长。集邮,是当时作为高校校园文化建设重要载体的社团活动中的“网红”项。作为上海高校甲级社团的同济大学集邮协会,除日常举办邮展、组织专题讲座、制作专题纪念封及明信片、开展邮票交换及邮识竞赛等活动外,组织协会会员考察古代邮驿,则是同济大学集邮协会开展的一项很有特色、广有影响的将兴趣爱好与专业知识深度融合的独具魅力的集邮活动。

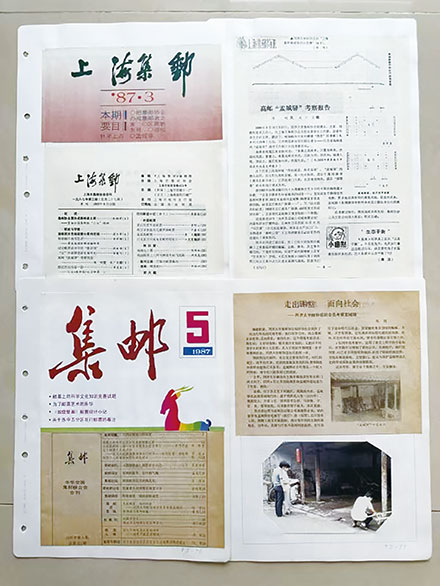

1984年11月,在《新民晚报》看到了时任邮电部邮票发行局宋兴民局长一行前往江苏省苏州市横塘寻访“古驿亭”,并谈到保护我国目前唯一幸存的这座驿站遗址意见的报道之后,基于我曾有运用在大学课堂上学习及掌握的专业知识,与集邮兴趣爱好融合,开展有特色的高校集邮活动的想法,我随即提出并主导组建考察小组,运用所学的专业知识,对古驿亭进行测绘等设想。该设想得到了同济大学团委、学生会的批准,决定由有建筑、测量专业背景的协会会员单华荣、王朝中、关欣和我,组成四人考察小组,利用寒假于1985年2月中旬对省级文物保护单位“横塘驿站”遗存的古驿亭进行系统考察,撰写的《姑苏横塘“驿亭”考察记》经我国著名邮学家、上海市大学生集邮协会顾问刘广实老师的审校,发表于《上海集邮》(1985年第3 期)上。该文荣获20年上海优秀集邮学术论文奖(1982-2001),是上海高校大学生集邮学术论文的唯一入围者。此次考察活动还被列入年度集邮要闻录。

在1986年,获悉江苏省高邮县在文物普查中,发现了一处位于京杭大运河旁规模较大的邮驿遗址盂城驿。在同济大学党委学生工作部、团委和上海市集邮协会的支持和鼓励下,我与集邮协会会员胡建东、王雷、刘毅一行四人组成考察小组,乘坐长途汽车(注:上海至高邮的直达火车是在2020年底开通的),于1986年9月中旬前往高邮开展了为期三天的考察活动。在高邮县文管会、邮电局和集邮协会的鼎力相助下,我们考察小组先后踏察了高邮县城南馆驿巷13号(当时挂牌为高邮县运输公司城南营业站)内的遗址建筑、及其东南当年供驿马饮水的“马饮塘”(北起盐塘巷,南至高邮县水产加工厂),以及东侧当年供驿官及来往官员住所的“秦邮公馆”遗存建筑,并对位于馆驿巷13号内遗存的驿站厅屋等盂城驿遗址建筑的现状进行了测绘,相关的测绘图纸提交高邮县文管、邮政部门,以备修缮之用。撰写的《高邮“盂城驿”考察报告》也经刘广实老师审校发表在《上海集邮》(1987年第3期)上,并在中华全国集邮联合会刊《集邮》(1987年第5期)刊发了《走出课堂 面向社会——记同济大学集邮协会组织会员考察盂城驿》一文,在介绍这次“大学生结合业务爱好,走出课堂,面向社会,开展富有高等院校特色集邮活动”的同时,建议为保护盂城驿这座古老的驿站采取必要的拯救措施。

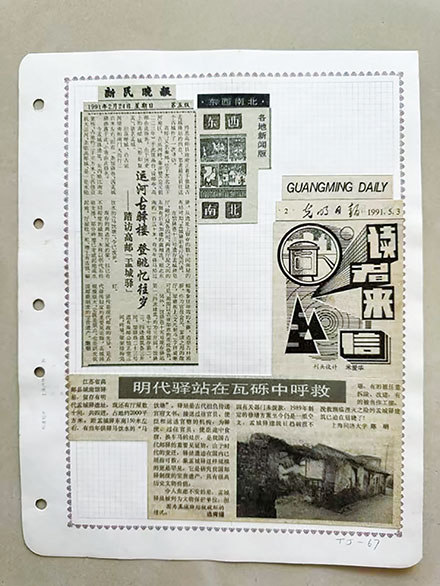

1991年,获悉高邮撤县建市,进入了发展的新阶段,我又通过中央级媒体的《光明日报》(1991年5月3日)刊发《明代驿站在瓦砾中呼救》向社会各界发出呼吁:“驿站是我国古代邮驿的重要见证物,江苏省高邮县留存有明代盂城驿遗址,现还有厅屋数十间,共四进,占地近2000平方米,距盂城驿东南150米左右,有当年供驿马饮水的‘马饮塘’,由于时代的变迁,驿站遗迹在国内已屈指可数,盂城驿这样规模的更是罕见,它是研究我国邮驿制度的宝贵遗产,具有很高历史文物价值……挽救濒临湮灭之险的盂城驿已迫在眉睫了!”还在《新民晚报》(1991年2月24日)刊发《运河古驿楼 登眺忆往岁——踏访高邮“盂城驿“》,以进一步提升社会各界对于盂城驿的关注度,为盂城驿的修缮而坚持不懈地努力,凸显青年大学生富有活力和初生牛犊不怕虎的劲头。

十分可喜的是,此后与盂城驿有关的一系列喜讯,让作为早期踏察并关注盂城驿的我,倍感欣喜。1995年4月,盂城驿被确定为江苏省省级文物保护单位。当年8月15日至17日,我有幸作为受邀代表,参加了由高邮市人民政府主办、中国社会科学院、邮电部、中国明史学会联办的’95邮驿文化国际学术讨论会(中国·高邮)暨盂城驿修缮一期工程的正式开放,以及同期邮电部在高邮市举行的纪念邮票《明·盂城驿》(《古代驿站》〔1995—13T〕)首发式等活动,参观了经邮电部批准作为“邮驿博物馆”的盂城驿修缮一期建筑组团,包括门厅、照壁、鼓楼、皇华厅、驻节堂、马神庙及驿舍等,参观了展览区内陈列的100多件文物史料图片、绘画、实物等,昭示我国邮驿的历史悠久、源远流长,展示其起源和发展演变过程,全面展示中华民族三千多年邮驿文明史的《中国古代邮驿史展览》,实地见证了饱经620年风雨沧桑的盂城驿的重光。

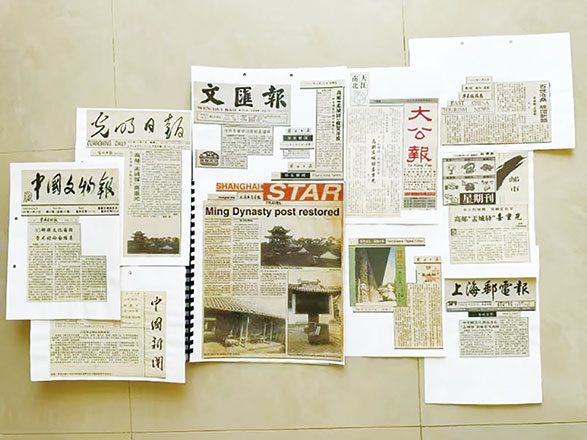

为进一步扩大盂城驿在国内外的影响力,我特意撰写了盂城驿重光的十余篇相关报道,包括:《水上红驿楼 登眺忆往岁 高邮“盂城驿”喜重光》刊载于中央级媒体《光明日报》(1995年10月9日),《95邮驿文化国际学术讨论会结束》刊载于国家文物局主办的《中国文物报》(1995年10月15日),《六百年古驿在高邮修复》(中新社上海八月十七日电),《水上红驿楼 登眺忆沧桑 高邮盂城驿喜重光》刊载于香港《大公报》(1995年9月16日),《高邮“盂城驿”修复开放 邮电部发行特种邮票纪念》刊载于上海《解放日报》(1995年8月18日),《中外专家研讨高邮盂城驿》刊载于上海《文汇报》(1995年8月20日),《百世沧桑 故馆新颜——游高邮“盂城驿”》刊载于《华东旅游报》(1995年11月4日),《Ming Dynasty post restored明代驿站修复》刊载于《SHANGHAI STAR上海英文星报》(1996年3月15日), 《水上红驿楼 登眺忆往岁 高邮“盂城驿”喜重光》刊载于《新闻报》(1995年8月20日),《中华邮文化源远流长 “盂城驿”新邮首发高邮》刊载于《上海邮电报》(1995年8月30日),《访“盂城驿”》刊载于上海《解放日报》(1995年12月2日),分别从新闻报道、游览游记等不同维度,多角度宣传承载着两千多年的中国邮驿文化记忆、被誉为中国邮驿文化的“活化石”的高邮盂城驿,为弘扬邮驿文化尽绵薄之力。

机缘巧合的2019年,当年分管盂城驿修缮的高邮市倪文才副市长(中华全国集邮联合会会士、高邮市集邮协会会长)与我通过微信这一现代化的媒介联络方式建立了联系,并热忱欢迎我择机重访高邮,令我感动。

目前的盂城驿,已成为我国唯一以“邮”字命名的国家历史文化名城高邮市的标志性景点和国家4A级旅游景区。而当年同济大学集邮协会会员对盂城驿的考察活动,以及濒临湮灭之险的拯救呼吁等,一方面为盂城驿的保护修缮作出了积极和独特的贡献,另一方面也成为二十世纪八十年代上海高校第二课堂(大学生集邮活动)与第一课堂(专业学习)有机结合、有效互动的典范。

在盂城驿开设650周年的2025年,我刚年过六旬,进入了“下半场“的时间窗口。2025年10月重访高邮,无疑成为我退休后的国内“首站”,意义非凡。回望自1986年首次与高邮因盂城驿而“结缘”,令我的人生丰富多彩,也成为我人生中一段难以忘怀的独特经历和宝贵“财富”。

高邮市融媒体中心 主办 2004-2025© 未经许可不得转载 不良信息举报电话:0514-84683100 举报邮箱:jubao@gytoday.cn

互联网新闻信息服务许可证32120200011 苏ICP备05016021号-1 在线投稿