2025-11-11 20:22:40 作者:口 郭德祥 乔国平 来源:今日高邮

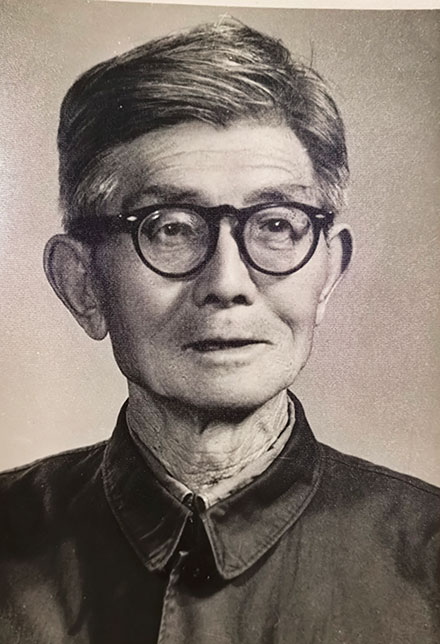

晚年孙云铸教授

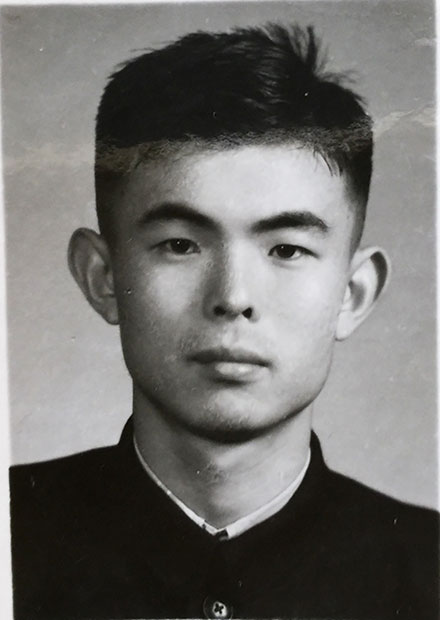

青年时代的孙超

孙云铸,江苏高邮人,1895年11月17日(农历十月初一)出生,1979年1月6日在北京逝世,享年84岁。他是中国古生物学家、地质学家、教育家、中国科学院学部委员(院士),学术著作超过100种,培养学生院士44人;第三届全国人大代表,政协第二、第三届全国委员会委员,中国地质部首任教育司司长。

孙超,孙云铸之子,中科院研究员,1933年8月29日出生,2023年12月9日在北京逝世,享年90岁。他16岁考入北京大学物理系,1952年毕业分配至中国科学院从事海浪研究。1956年至1961年留学苏联科学院。回国后,长期从事气象火箭探空、高空物理研究,为国家第一、第二次核试验委员会委员,多次获国家领导人接见。

父为宗师

孙云铸的父亲孙殿丞(1867年生,字右佳),前清秀才,出生在高邮城孙家巷的一个仕宦之家。孙殿丞曾从事房产经营和运输生意,生性敦厚,妻子孙王氏勤俭持家,夫妻二人时常告诫子女们,要读书上进,自立成人。

1895年11月17日(农历十月初一),孙云铸来到了这个溢满书香的庭院。在良好家风的熏陶下,孙云铸兄弟六人在科技、教育等领域都取得了不凡的成就。

孙云铸11岁时,从本地高邮第一小学转入南京元宁小学读书。1910年,孙云铸考入南京江宁府中学(毕业时改为江苏省立第一中学),1914年考入天津北洋大学堂专科,1916年升入本科采矿系,1918年转入北京大学地质学系。1920年,孙云铸于北京大学地质学系毕业,以优等成绩留校任教,由此开始了他32年的北京大学教学生涯。这一年,留学英国伯明翰大学荣膺硕士学位载誉归来的李四光和原美国哥伦比亚大学教授、早已驰名学坛的美籍地质学家葛利普教授,同时受聘北京大学。孙云铸担任了葛利普教授教学和研究的第一位助手,还时常担任葛利普教授的翻译。在名师的指导、引领、熏陶下,孙云铸很快就取得了令人瞩目的成绩。他教学、科研一肩挑,展现出超凡的能力,令人刮目相看。

1922年,中国地质学会成立,孙云铸是26位创始人之一。1924年,他发表的《中国北部寒武纪动物化石》是中国学者写的第一部古生物学专著,这是中国古生物学界一件划时代的大事。

1926年5月24日至31日,孙云铸作为中国代表,出席了在西班牙马德里召开的第14届国家地质学会议。他向大会提交的论文《中国的寒武、奥陶、志留系》,是中国学者首次提交国际地质大会的有分量的论文。在这次大会上,孙云铸被推选为大会副主席兼地层组主席。会后,他去德国留学,并于1927年获得德国哈勒-维滕贝格大学理学博士学位。

国际视野的拓宽,对孙云铸后来研究地质、地层和古生物学,产生了极大的影响。

1929年,孙云铸被聘为北京大学地质学系古生物学教授,这一年他34岁。1931年下半年至1934年,他还兼任清华大学地质系教授。

1948年8月25日至9月7日,他与李四光教授一起代表中国,赴英国参加第十八届国际地质大会和国际古生物学会会议,并当选为国际古生物学会副主席(任期1948年至1952年)。

1950年,年过半百的孙云铸又担任了中国海洋湖沼学会理事长、中国地质工作计划指导委员会委员。

1955年,孙云铸同时被选为中国地质学会、古生物学会、海洋湖藻学会会长。

1956年,孙云铸被任命为地质部地质矿产研究所副所长。

1963年9月,孙云铸作为中国地质学会代表团成员,代表中国地质界赴法国巴黎参加第五届国际石炭纪地层及地质国际会议。大会组织者安排他作交流发言。接到通知后,他意识到此次发言非同过去,代表的不只是自己,更是代表新中国的形象。那天,他身穿中国特有的服装——男式中山装,挺直腰杆,器宇轩昂地走上报告台。他清了清嗓子,用他磁性般的嗓音宣读着《中国南部石炭系下界》的论文。读毕,会场上报以长时间的热烈掌声。这掌声,既是大家对孙云铸高质量论文的肯定和鼓励,更是对新中国科研水平和能力的认可和赞美。

孙云铸是中国地质教育战线上活动最多、时间最长、影响最广的前辈之一。受教于他的学生和青年教师中,许多人成长为国家的栋梁之材。“学生逾万,院士四十四”,正是孙云铸培养学生人数之多和质量之高的生动写照。

1979年1月6日下午4时,一生为人坦直、刚正不阿、勤勉治学的孙云铸在北京与世长辞,享年84岁。此日,正逢全国各省、自治区地质局长会议在北京召开。噩耗传来,会议组织者考虑到参加会议的局长有一半是孙云铸先生的学生,特意休会一天,让大家去参加孙云铸的悼念活动,以缅怀这位为新中国古生物学、地层学、地质学和在地质教育、科研领域作出杰出贡献的一代宗师。

子亦翘楚

1932年,37岁的孙云铸携手杨慧芳女士(新中国成立后,改名为杨为方)走进了婚姻的殿堂。伉俪情深,婚后的杨慧芳全身心地支持丈夫教学、科研工作。1933年8月29日,他们迎来了爱情的结晶——儿子孙超。

战火纷飞的年代,孙超先后随父母在昆明、北京读书。受父母亲影响和家庭良好环境的熏陶,加上天资聪颖,小学、初中期间,孙超曾几次跳级,人称“神童”。1949年,因国家急需人才,刚读高二的孙超以同等学力参加当年全国统一考试,最终以总分第二名的骄人成绩,被北京大学物理系录取。

在校期间,孙超积极要求进步,表现优异。1952年8月,他加入中国共产党,成为中共预备党员;1953年转为正式党员。加入党组织以后,孙超常对大家说,“我是组织的人,我整个人都是组织的。为国家、为民族去干事、去奋斗是我的使命、职责所在,我会时刻听从组织安排。”

1952年,19岁的孙超提前完成学业,从北大物理系毕业,被分配到中国科学院地球物理研究所工作,担任“两弹一星元勋”、中国科学院院士、著名气象学家、物理学家赵九章所长的助手。

在赵九章的领导下,孙超主要从事海浪、海啸和海洋巨波研究,获得很多专利。由于成绩非常显著,他被推选参加了全国社会主义积极分子大会,并被授予“全国社会主义积极分子”称号。

1956年,孙超又因工作成绩突出,获得“全国先进生产者”和“全国劳动模范”的光荣称号。

同年,组织选派他到苏联科学院流体力学研究院攻读研究生。一番准备之后,孙超怀揣梦想,告别了年迈的父母和新婚的妻子,踏上了异国征途。临别的那一天,年逾花甲的父亲孙云铸嘱咐他:“不要辜负祖国对你的期望,要努力学习,早日学成归来,报效用公费培养你的国家。”这是一位老科学家对青年一代的殷切期望,也是一位父亲对儿子的谆谆嘱托。

到了苏联后,孙超被安排在莫斯科苏联科学院海洋物理研究所学习。天资聪颖加之学习用功刻苦,孙超在名师指导下专业水平得到显著提高。

1958年,孙超随导师叶拉夫伦切夫去了新西伯利亚研究海浪、海啸和流体力学。在西伯利亚,孙超将恶劣环境置之度外,积极谋划建成了自己的实验室。在此,他进行了新的原理性实验和严谨的复杂计算,并发表多篇论文,得到苏联同行的交口称赞。

孙超是带薪留学的。苏联方面考虑到他工作的特殊性和在科研方面取得的多项成果,又给了他一份工资。在两份工资面前,孙超想到国家正处于发展时期、困难时期,主动向国家提出了停发国内工资的申请。

留学期间,孙超还担任着苏联科学院中共研究生党支部书记。

1960年,在孙超的学业即将完成之际,苏方百计千方地挽留他,阻挠他回国。面对复杂的国际国内形势,孙超陷入到深深的痛苦思索中,经常整夜整夜睡不着觉,甚至生病住了院。

1961年,孙超振作了起来,以副研究员的身份,毅然决然回到国内。

回国后,孙超又一次成了赵九章教授的助手。赵九章给他安排了更重要的任务和工作——在中科院地球所主持开展气象火箭探空、高空物理等方面的研究。

1963年,孙超开始从事核试验方面的工作,组织核试验弱冲击波地面理论和空中联测的研究,为整个核试验项目提供了重要支撑。

1965年国庆前夕,鉴于对原子弹成功爆炸试验的贡献,孙超与邓稼先等人一起,受邀登上了天安门城楼观礼台。

1967年10月至1968年4月,孙超在国防科委空间技术研究院继续从事空间研究。

1969年11月至1973年, 孙超被调往国防科委5院5所(西安)工作。

1974年至1979年,孙超回到北京,在七机部505所高空大气室进行科研和培养青年人才工作。凭借卓越的天赋和不懈的努力,他开始创建高空大气研究室,领导气象火箭高空探测工作,编写对地卫星系列规划,涵盖返回式卫星等系列。同时,他还主持制定国家空间物理发展规划,并担任国家卫星规划组副组长和T-7气象火箭组长。

因对中国科学技术事业作出了突出贡献,孙超先后获得国家自然科学奖个人三等奖、国家新产品集体二等奖、解放军集体一等功一次、解放军三等功两次,并获得国务院政府特殊津贴。1980年至1988年,孙超再度回到中科院空间物理所3室,除担任中国地球物理学会理事外,还担任着中国标准大气制定组组长和《空间科学学报》的副主编、《中国大百科全书》空间卷的编委。

退休前,孙超和他的夫人曲玉珍女士一直在中国科学院国家空间科学中心工作。

2023年12月9日,孙超先生走完了他多姿多彩、曲折漫长且功勋卓著的一生。弥留之际,他交代子女们:丧事从简,不举行任何告别仪式。

星光不灭,精神永存!

材料提供:孙北虹(孙云铸大孙女)、孙北松(孙云铸小孙女)

高邮市融媒体中心 主办 2004-2025© 未经许可不得转载 不良信息举报电话:0514-84683100 举报邮箱:jubao@gytoday.cn

互联网新闻信息服务许可证32120200011 苏ICP备05016021号-1 在线投稿