2025-11-12 18:41:22 作者:□ 记者 孔令玲 来源:今日高邮

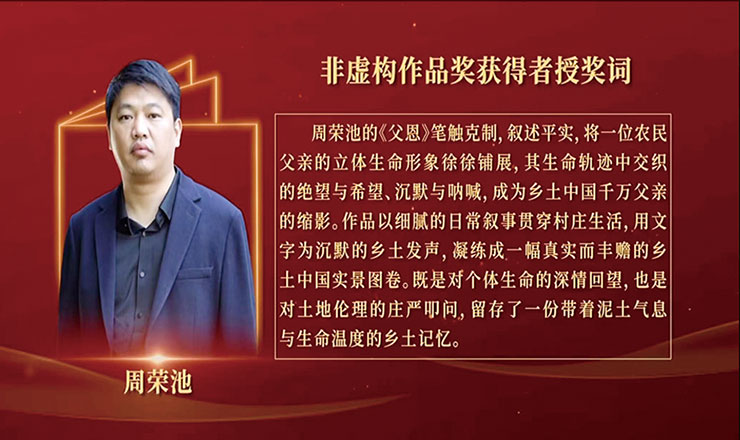

近日,我市作家、扬州市作协主席周荣池凭借长篇散文《父恩》获得第十届华语青年作家奖“非虚构作品奖”。从《草木故园》的纯真记忆到《父恩》的深沉叩问,周荣池始终以老家南角墩为锚点,用文字编织着乡土的悲欢。此次获奖,不仅是对周荣池文学创作的肯定,更将“乡土书写是不是还能催人泪下”这一命题重新推向公众视野。围绕《父恩》中感人至深的父亲形象与浓郁的悲情基调,近日,记者与周荣池展开深度对话,探寻乡土书写在娱乐化时代依然能触动人心的密码。

悲情为墨——乡土书写的情感底色从何而来

“父亲是个连遇上好事都笑不出的人,用书中俗语说,就是‘穷人发财如受罪’。”谈及《父恩》的泪点,周荣池的语气中带着对父辈命运的深切共情。

在《父恩》这部作品里,父亲的一生仿佛被悲伤的丝线缠绕:少时无奈外出继承门户,家道中落无奈回村受冷落,外出当兵归来工作未能落实,年过而立娶一身病痛的妻子,生下儿子后各种艰难,养鸭子又被毒死,等等;即便到了物质条件稍有改善的晚年,乡村的日渐败落、亲人的相继离去,仍让父亲的眉宇间萦绕着化不开的孤独与悲凉。

“这种悲情不是我刻意编造的,而是童年记忆里最鲜明的底色。”周荣池坦言,父亲和以其为纽带的乡村人生,本身就带着一种“有意识的悲伤选择”。在他看来,南角墩给予他最珍贵的文学馈赠,正是这份浸透在生活肌理中的悲哀。“悲伤的泪点成为折射太阳光辉的珍珠,这确实是一种幸运的收获。”周荣池说,这种“自叙传”式的书写,让他在创作时无需刻意煽情,只需如实还原记忆中的场景与情感,便能让读者感受到那份直击心灵的真诚。

面对“是否刻意引导读者情绪”的疑问,周荣池给出了否定的答案。他说,书中的父亲是立体而复杂的,既有孝义、勤力、温情、慷慨的闪光点,也有暴躁、古怪、促狭的缺点。“比如书中‘暴躁’一章,写父亲酒后在村里做出暴力举动,这种对外界与自我的一种伤害,我没有因为亲情而美化。”在周荣池看来,现实主义写作的核心在于“逼迫现实”,既要遵循现实逻辑与文学伦理,也要敢于揭露人物的多面性。即便是对城镇化进程中乡村的困境,周荣池也保持着克制与理智的审视。“写作者不是现实的判官,但必须用真诚的情绪面对现实,这样的文字才有说服力。”周荣池说。

“喜怒哀乐一定一直存在日常里,而且对于不同的阶层和时段,他们还会相互相融。”周荣池说,作为文学作品中的情绪基调,是一定程度上被设计的,但他们一定也会暗合时代和日常的规律。

至于“当下乡村是否仍有类似悲情”的问题,周荣池直言,如今,仅剩不到三十户人家的南角墩的主导情绪依旧是悲伤。“如今的南角墩,物理空间不断升级,村民的物质生活也今非昔比。但在我眼中,城镇与乡村的撕扯让人们陷入在乡、离乡、还乡的矛盾心绪,这种不安与迷茫,仍是许多乡村人的精神底色。”周荣池说。这种悲伤的情绪更像是一种“遗传的财富”,不仅为周荣池的写作提供了源源不断的灵感,也让后人能在回望中读懂生活的厚重。

艺术为桥——如何让乡土悲情跨越时空共鸣

“书中,奶奶常说‘太阳总要从我门前过’,这与《父恩》一以贯之的悲情,难道不矛盾吗?”面对记者的疑问,周荣池道出了乡土书写的关键:“如果把生活中的语言和事实直接搬到纸上,文学就失去了存在的意义。”

周荣池认为,真实地面对现实,把脚步踏实在现实之上,才可能显得真挚与可靠。他坦言,如今的乡土文学之所以让部分读者感到不满,症结在于许多作品仍停留在“多年前的回忆”或“善意的想象”中,未能真正触碰当下乡村的真实面貌。“强化悲情基调,是为了让‘悲苦旧曾经’生出‘苍生新浩叹’的力量。”周荣池说。

这种艺术处理在《父恩》中随处可见。以开篇《迁坟》一章为例,四兄弟为迁坟团聚,整体氛围平静肃穆,对身为“返村者”的父亲而言,这更是一次寻回家族归属感的安慰。在这一章节中,周荣池特意设计了一个“非真实却关键”的细节:“二娘”认为迁坟的事不是什么正经事,虽然“二爷”及时呵斥制止,但就像已经揭开的伤疤,伤痛随着鲜血已经流出来,其他一切都是多余的。

虽然这并不是一个真实的细节,但它是一个特别重要的细节,因为“二娘”说的这句话触及了父亲一生非常严重的问题——他实际上已经不是这个家族的长子,他与家族村庄的关系一生都显得尴尬,这是他一生暴躁和不安的主要原因之一。周荣池解释,这种悲凉如果没有自身特别的观察理解和表现,可能不大会被没有亲历经验者所理解。这样做的益处是放大艺术效果,因为文字本身相较于其他艺术形式相对于单一,所以更要设计和展示好情绪。

谈及对乡村写作的建议,周荣池提出了“相对标准与绝对自我”的平衡之道。他认为,如今的乡土书写早已不能像“风俗画”般四平八稳,读者的见识更广阔、观念更驳杂,这既是挑战也是机遇。“《父恩》选择以悲情为主导情绪并一以贯之,就是希望在读者与乡土之间搭建一座情感桥梁。”周荣池期待读者能从细节中读懂他的“别有用心”,这种读懂不仅能让阅读更具专业性,更能在“催人泪下”之外,收获一份“会心一笑”的默契。

悲伤为炬——乡土书写的建设力量何在

翻阅周荣池的创作履历,从《草木故园》的青涩、《村庄的真相》的质朴,到《一个人的平原》的孤独、《村庄对我守口如瓶》的纠结,再到《大地的角落》的挣扎,“悲情”始终是贯穿其作品的核心线索。“一个作家该做的并非纵横四野而求全,可能更该扎进泥土里求深切和深刻。我是个‘地标式’的乡土写作者,一辈子就扎根里下河平原、扎根南角墩。”周荣池坦言,这种“踞守”看似局限,却让他能深入挖掘一个村庄、一个族群的精神世界。

在周荣池眼中,乡土书写中的悲伤绝非“为了流泪而流泪”,更不是对乡村问题的掩饰。“《父恩》里也有恬美的场景,比如《守圩》中描写的月夜,河堤、芦苇、晚风,都是未经修饰的纯然记忆。但写景抒情只是修辞,揭示问题才是文学的责任。”周荣池提到,书中“父亲杀村支书家的狗”一节,便是他刻意设计的“悲情隐喻”。父亲以暴制暴的行为本就错误,而村支书一家在不知情的情况下吃了狗肉,得知真相后的悲凉与绝望,更折射出乡村人际关系中的矛盾与困境。

这种“以悲伤为炬”的书写,在周荣池看来,蕴含着强大的建设力量。从个体命运维度来看,父亲的悲苦虽看似是“命数”,却也成就了他独特的人生厚度。“如果他真是如书中所写,当初继承高林村时是一个生活富足的少年,那么他的人生是另一个样子,那可能就没有现在的我,更没有今天这本书上的故事,所以悲情成就了一生苦难的父亲。”周荣池说。

“一个作家能做的,或许只是流好自己的眼泪。”周荣池在《父恩》的序言中写下的这句话,恰是他乡土书写的初心。如今,第十届华语青年作家奖的荣誉加身,更让周荣池坚信,在娱乐化的时代浪潮中,乡土书写从未失去“催人泪下”的力量。他也始终怀揣对土地的敬畏、对人性的慈悲,用真诚的文字打捞乡土的记忆与情感,叩响读者的心灵之弦。

高邮市融媒体中心 主办 2004-2025© 未经许可不得转载 不良信息举报电话:0514-84683100 举报邮箱:jubao@gytoday.cn

互联网新闻信息服务许可证32120200011 苏ICP备05016021号-1 在线投稿