2007-10-15 00:00:00 作者:陈其昌 来源:今日高邮

1997年5月8日清晨4点多汪曾祺就起床,一气呵成地写了一篇散文《铁凝印象》,这是他辞世前为“什么时候都是精精神神、清清爽爽的”、挺拔、纯洁、高雅的年轻女作家谱写的一首绝唱。他很想“好好地写一写她,但是恐怕没有这样的机遇”。温湿柔润的挚爱真情搅动着铁凝的心,也感动着许多文友的心。

2007年5月18日上午10时半,即在汪老逝世十周年又整整两天的时刻,中国作家协会主席铁凝任职后第一次参加北京地区文学活动,就是在北京鲁迅博物馆纪念汪老的座谈会上,继著名作家林斤澜、邓友梅、何镇邦、赵大年等人发言之后,一“汪”情深地缅怀、感悟汪曾祺的为人为文,追忆汪老淡泊而修远、深挚而宁静的人生之旅和创作生涯。尤其是她离开讲稿就着我们刚刚送上的《珠湖》登载着她的散文《温暖孤独旅程》,边看边说,回顾着她和汪老交往的往事、以及汪老对她的教诲、提携、鼓励,言谈之间,钩沉旧事,俯拾趣闻,诉说衷肠,更自然,更亲切,更动人。

汪曾祺的子女和“小同乡”第一次近距离地听铁凝谈“老头儿”、汪老祺老。十年前的5月28日,送别汪老的八宝山肃穆大厅里,铁凝、张抗抗、徐卓人一批女作家满脸悲戚、或泪流满面,其时其境,除了祝汪老一路好走,还能说些什么哩。十年后的今天,身居高位却丝毫没有凌人之气的铁凝,在缅怀汪老的“研究会”上,显示着中国作家协会掌门人的大气和敬爱汪老的晚辈丰富、细腻的情感。铁凝的讲话和会场上互动少了一些悲切,多了一份眷恋,也多了一份亲和。

她讲起了与汪老第一次见面,汪老就像关心一位久已认识的孩子,问她额头为什么不留刘海;又讲汪老如父辈特别认真地教她如何把“铁”字“金”字旁写好,签名时要潇洒,也要有章法。还讲起了汪老对铁凝的小说《孕妇和牛》的评价、推介,其中谈及语言风格,汪老讲不是清新,而是用了一个吴语“糯”字,即细腻、柔软而富有弹性。这些都是已见诸于文字的回顾。铁凝还谈到了鲜为人知的难忘的事。上世纪80年代,在文坛上崭露头角的铁凝,也面临着一个百尺竿头再进一步,创作道路怎么走的问题,心里也迷茫过。她参加一次京城文学聚会时,向来很爱清洁、整齐的她,总是要把写作、生活的环境布置得整洁、安谧,可是那次她住在宾馆,却人为地故意地搞得很凌乱。后来,铁凝自认为那是一种有意而为之的悖反,是心态浮躁的一种表现。就在那个时候,汪老的性情宽厚、心境平和、甘于淡泊在铁凝心目中为尺为范,加之其时的汪老对文坛上颇有微词的铁凝作品热情评说,认为铁凝应有多副笔墨才是,而那篇被认为文风变粗的作品是“俊得少有”,这当然会使铁凝“心旌摇动”。

铁凝还谈起与汪老在河北等地参观的日子,同这位性情中人生活在旅途中很愉快。参观游览途中,每当人们坐下小憩后动身再走的时候,河北的同志常说,请各位起身上路了。这时,汪老介绍山东人的一种说法,将这起身上路称为“拔腚”,惹得大家笑了。顿时“拔腚”便成了那个游览圈子的流行语,你一句他一句地也把汪老逗乐了。如今,冥冥之中的汪老如果得知高邮、北京以至全国仍然有许多人念叨着他,他的逝世后的威信的“信”,不是建立在什么职位的“余威”上,而是建立在时运使然的作品精义中,建立在真情与平和之上,他可能会发出会心的微笑。

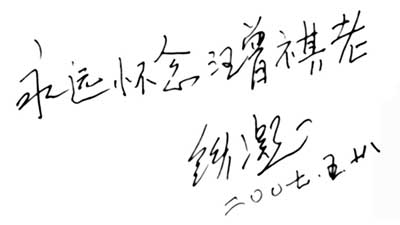

汪老逝世后,尤其是高邮建起了汪曾祺文学馆以后,我们向许多名家发出了一批又一批馆刊,或一封又一封的信函,缘于对汪曾祺的尊重,众多名家都寄来了回信、题词、资料,唯独缺少时任河北省作协主席铁凝的,我一直以为憾事;向她的秘书了解,秘书说铁主席已收到了一切该收到的材料,为什么不回复,秘书也茫然。这次去京参加座谈会,突然发现铁凝端坐在会议主持人的旁边,同我们的座位仅隔着北京作协的两位领导。正式开会之前,我给铁凝等人迅速送上我们带去的《你好,汪曾祺》、《珠湖》、《风流秦邮》等书刊。铁凝讲话的时候,说到扬州高邮搞了纪念汪老的系列活动,许多人怀念他,这是他的为人和作品的美学追求与社会效果的魅力。待铁凝讲话后,我瞅住她翻阅高邮送去书刊的机会,轻轻地转到她身后,告诉她《珠湖》上登载的她与汪老合影的照片已成为我们常用的经典照片,请她谅解。她说,没事。我便请这位从不肯为媒体和地方题词的她题词。她说,为你个人题词吗?我说,不。为我们高邮。她问,题什么呢?我说,随你!请你题写最想说的话。我回到座位上静候,一刻儿,她示意我过去。她的题词“永远怀念汪曾祺老/铁凝/二OO七.五.十八”跃入眼帘,我期盼、等待七年的题词终于如愿以偿了。早已过了追星年岁、又深知自己的实力注定成不了中国作协会员的我,只是想作一点沟通,是在向世人表明,从基层的业余作者到中国作协的最高领导,都有一种汪曾祺的情结:像汪老那样用透明的胸怀温情地拥抱这个给人们灵魂、让人们眷恋的世界。汪老在天有知,他关爱的铁凝和高邮乡亲能够深谙此理,定会一笑置之。

看着汪老十年前笔下矜持、端庄、秀气的铁凝,如今风姿依旧,便想起了汪老在世时曾自告奋勇地要儿女为一直单身的铁凝介绍对象的事。其时,正应了高邮一句俗话,取鱼的不急背护篓的倒着急哩。汪老的儿女认为,由于铁凝太出色,一般的男子汉“可是老虎拉车——谁赶(敢)呀!”意想不到的是,这位着淡妆的参加座谈会的铁凝日前正在与新郎华生先生欢度蜜月,圆了汪老在世难圆之梦,那真是不亦乐乎!会议进行中,铁凝悄然跑到汪老的女儿汪明、汪朝座位旁,说悄悄话,准备选一个时间到北京福田公墓去祭奠汪老。她还高兴地接受了姜文定主席代表高邮人约她去高邮的邀请,当即表明“会有机会去的,一有机会就去”。

汪老在世,因写作、交往,因做菜、待客,以至因受家人“批判”,或微笑不语,或开怀一笑,或“猴相”般偷笑,或天真而狡黠地笑,等等。如今,因铁凝的事业和情怀,人生和新婚,以至她对高邮的向往,汪曾祺老理应回眸一笑。