2021-01-28 18:53:40 作者:□ 许伟忠 来源:今日高邮

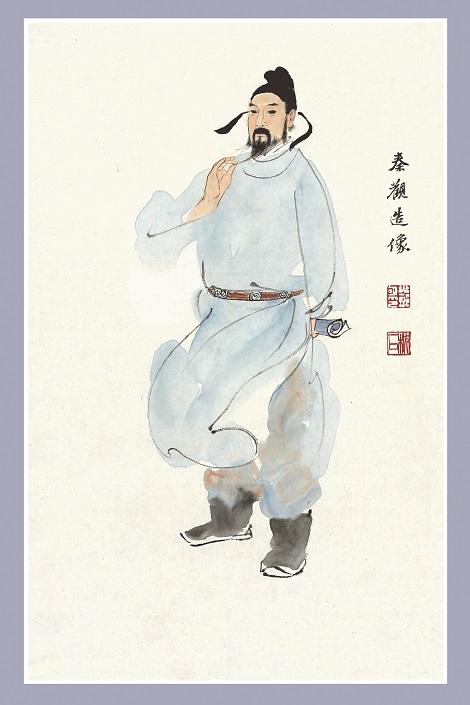

2010年,拙著《悲情歌手秦少游评传》面世后,封面上秦少游全身画像成为吸引读者眼球的一个亮点。我同窗中有几位多年从事丹青且颇有成就者,击节赞叹之余,追问画像出自哪位大家之手笔。我如实相告,是邓明老师。

邓明,一个与共和国同龄的出版家、画家、编审,曾任上海人民美术出版社社长、上海画报出版社社长兼总编辑,现为中国美术家协会、中国摄影家协会会员,上海中国画院兼职画师,欧洲科学、艺术与人文学院院士,享受国务院特殊津贴。

邓明老师擅长为古人物造像。早在2010年,他即萌生为中国美术史上卓有建树的美术大家造像的宏大计划,希望通过自己的努力,让大家们的真切神态和迷人笔墨得以传留。他的理论是“用古人的笔墨为古人造像”,每个画家有每个画家的笔墨,这就好比是他们的DNA。用特定古人的DNA为特定古人造像,所绘制的画像就能准确传神。因此,在为每一人物造像之前,他都要仔细阅读所能得到的当事人的作品和相关文字史料,细究他们的笔墨特点和习性爱好,待胸有成竹后方才动笔。《守望丹青》就是他花去六年多时间,为晚明以来百余位书画大家造像的合集。2018年,上海中国画院举办“守望丹青——邓明画坛胜流肖像展”,各界反响强烈。

能够邀请到邓明这样一位大家为拙著封面人物造像,这应该感谢秦少游的后裔、上海辞书出版社编审秦振庭老师的引荐。说起来也是缘分,他们相识于国医大家裘沛然先生处。振庭老师自述是少游公三十三世孙,当下正在审读我的书稿《悲情歌手秦少游评传》。邓明老师表示,平生仰慕宋词大家秦少游,久有为其造像的夙愿。两人一拍即合,由上海辞书出版社向邓明先生正式发出为秦少游造像的邀请。如此,既圆了邓先生的夙愿,而我的书有邓明先生的作品作封面,自然增色许多,可谓一桩双赢的美事。

邓明老师创作态度十分严谨,尽管他有着较深的国学功底,原来对秦少游就有所了解和研究,并有自己独到的见解,但他却不肯因此而轻易落笔。他说:“我的造像本来就计划走与坊间不同的路线,至少得画之有据。”为了画之有据,他不惜花费大量时间广泛阅读,力求真正读懂秦少游,得其神韵。他多方搜集资料,细致研读我的书稿。对书中的一些细节看得也十分仔细。最终邓明老师确定以秦少游《满庭芳·山抹微云》词的意境为主要依据,来为少游造像,以达到与全书“悲情歌手”基调吻合的效果。

邓明老师的这幅秦少游画像风格独特,这个独特的风格来自于他对秦少游的独到理解。邓先生认为:“淮海先生在宋词中归在婉约一派,但格局与一般的浅吟低唱不同,应是婉约中寓豪放,取工、写相济的笔墨应该是恰当的。”基于这样的认识,邓明先生取工笔和写意相济的笔墨来表现,“于是就有了现在以大写意为主的造像,即除了脸部及手持之诗稿比较工整外,衣冠采用完全放开的没骨法。比如纀头,四个部件五笔完成,处处见笔便是。《山抹微云》词境极静极远,我却觉得将他处理成衣带飘举抗风而立的情形更能映衬诗人的孤寂和愁绪,青色衣袍则点出淮海先生的诗人身份及对官场的某种不合时宜。脸部的刻画过于精致了些,若不是受人之托,我画眼睛和须眉可能就会点到为止。”邓先生自己“最满意的是诗人腿部的衣袍,水冲墨,墨冲水,整个衣袍都在有节律的迎风拂动中,有形体,有质感,也契合人们对秦少游‘游’字的联想”。原作还有微云、衰草作背景,在做封面设计时被略去了。欣赏邓明老师为少游的造像,于大气、洒脱之中透出愁楚和凄婉,与《山抹微云》词的意境十分契合,与秦少游的身世、性格也十分契合。对这样的一个效果,邓先生自己也是十分满意的,他甚至认为,“重画就不一定有如此效果了!”

一转眼就是十年,中华书局出版我的新作《秦观传》,我再一次向邓明老师发出为封面人物造像的请求。本来,书稿的版式、封面设计等都是由出版社直接操作的,付印前的流程基本已经走完,只等封面设计确定就送印了。这个时候,我发现封面、插图风格有点类似于《悦读秦少游》。这本书是一年前由我担任执行主编、也是由中华书局出版的通俗读本,书的读者定位是相当于初中生水平,因而封面设计和书中彩色插页都带有明显的漫画风格。这种风格于《悦读秦少游》十分协调和得体,然与《秦观传》风格和读者定位则不相吻合,因而向责编提出封面设计特别是插图需要调整。对方虽然感觉有调整的必要,但是付印在即,在时间十分紧张的情况下,重新请人插图有诸多难题。我则不愿意迁就而留下遗憾。就在两难之际,我们不约而同地想到了邓明老师。第一次向邓明老师提出请求已经是2020年10月17日。我知道,请求邓明老师插图,并且提出时间上的要求委实过于唐突。我怀着忐忑不安的心情打开了与邓明老师微信的语音通话,以“试试看”的语气陈述了事情的原委。邓明老师是出版界的前辈、行家,他十分清楚,如果接受了请求,就意味着要在不到一周的时间内拿出作品,还要得到出版社责编、领导的认同。更让他为难的是他手上的两项任务时效性也很强,且正患眼底黄斑变性眼疾。从通话语气中我明显感到了邓明老师的为难程度,遂表露了知难而退的意思。结束通话,仍有不甘,便发过去一条微信:“如果您时间太紧,可否将原来您的那张插图稍作修改,脸部稍作变化,衣服颜色改作水墨的。”原来那张图指的是十年前那一张,我一直感觉非常好。这本新书最早的计划本来就是“再版”,套用一下也无妨。只是那张图人物有“悲情”色彩,而《秦观传》展示的是一个既是风流才子又是无双国士的形象,因此需要“稍作修改”。晚上邓明老师传来一条微信:“好的,容我想想!”第二天一早又传来一条:“我试试,不知道能不能画好。”邓明老师答应了,我心头一块石头落了地。到了中午,再收到微信:“我昨天开始动笔,想画一件与上次不同的造像,不太顺利。再试试。”我不觉怦然心动:邓明老师创作态度一丝不苟,他不愿重复自己,尽管许有难度,他仍然希望创作出一个崭新的秦少游形象来。

10月20日晚,终于收到了邓明老师发来的画稿和微信:“许老师:传上刚刚画完的秦观造像,纸还是皱的,用电脑修了修,款印也是打在另纸上移过来看看效果。如果您和编辑觉得可以,待画干透后托平了,另拍了照片给您,那就得两三天以后了。祝好!”我当即将画稿传送责编,当晚即收到表示满意的回复,并希望在22日中午能收到处理好的画稿。得到各方一致认同和好评,连续紧张工作了好几天的邓明老师似乎也松了口气说“很高兴”。22日中午,我如期收到了邓明老师发来的图片并微信:“许老师:为《秦观传》所作的封面画原大文件传上,希望能配得上尊著的荣光。请传一张代入后的封面设计图给我,我想看看效果如何。”

事后我向邓明老师请教这幅造像的创作特色,他回复说:“沪上作家沈善增兄激赏予秦少游画像妙在一个‘游’字,此作依然在‘游’字上做文章。既喻指秦之仕途坎坷,又契合秦之文采焕然。”沈善增(1950—2018)是邓明老师友人,曾任上海市作家协会理事、小说专委会副主任,代表作品有长篇小说《正常人》等。相隔十年,两个造像都扣住一个“游”字做文章,但是差异也是明显的。两者“同样立于风中”,衣袍用的都是“没骨法”,但是“前图抗风,后图顺风;前图处野,后图列朝;前图布衣,后图官袍,此《秦观传》所以不同于《悲情歌手》者”。显然,邓明老师是理解并紧扣住了两本书不同的主旨,并用自己的画笔准确而形象地表现出来。

回头想,从10月17日向邓明老师提出请求,仅仅5天时间,就得到了一个非常圆满的结果。11月27日,《秦观传》已经从北京打包发往各地,而中华书局定期上新的“每周新书”(第48周)亦已在媒体亮相。短短一个多月时间,不仅有出版社各个环节之间的衔接、出版社与作者之间的沟通,而且这本书还是扬州市文艺创作引导资金项目,需要做出样书送扬州市文联审阅同意的流程。最后得以如期顺利出版发行,离不开出版社以及扬州市文联等各方的努力和支持,而邓明老师出于对秦少游的景仰,对我个人的热情关心和勉励支持,在短时间里拿出高品位的作品,无疑是十分重要的一环。

谨此向邓明老师表达由衷的谢意!

高邮市融媒体中心 主办 2004-2019© 未经许可不得转载 不良信息举报电话:0514-84683100 在线投稿

互联网新闻信息服务许可证32120200011 苏ICP备05016021号-1